離職率が高い業界・企業とは? 改善策や低離職率の業界の特徴も紹介

現在の日本の企業において、離職率は業界ごとに大きく異なっています。

離職率の高い業界は、離職が多い分新しく入ってくる人員も多いため人材が流動的であるケースが少なくありません。

離職率の問題を改善していくためには、新入社員だけでなく既存社員も長く安心して働ける職場環境を作っていく必要があります。

また、現在就活や転職活動をしている人にとっても「せっかく就職するなら、長く働きたい」という気持ちが湧くのは当然ですので、希望する企業の離職率は意識すべきポイントといえるでしょう。

そこで本記事では、企業を選ぶにあたって考慮したい離職率について詳しく解説してきます。

業界や企業選びに悩んでいる方や、検討している職種の離職率が高いという方は、しっかりと内容を理解して後悔のない転職のために役立ててください。

本記事では離職率について以下のポイントを押さえることができます。

●離職率が高い業界はどこか

●離職率が高い業界・企業の特徴

●離職率が高い企業・低い企業の見分け方

それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

離職率と定着率

まずは離職率とは何かについて、そして離職率と併せて耳にすることが多い定着率について、それぞれ確認していきましょう。

離職率を理解するためのポイント3つ

・離職率とは何か?

・離職率の計算方法

・定着率とは何か?

それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

離職率とは何か?

離職率とは、「任意の期間中に働いていた従業員数」に対して「離職した従業員数」の割合を出したものです。

離職率をチェックすれば、離職率の高い業界を割り出したり、特に離職者の多かった部署や年度を比較したりすることができます。

平均して離職率が高い会社は、人材不足や退職と採用を繰り返すために育成コストを無駄にしているなど、内部に悩みを抱えていることが想像できます。

離職率の計算方法

離職率の計算方法は以下の式で割り出すことができます。

離職率=任意設定した期間の離職者数÷同期間開始時の従業員数×100(%)

期間を任意設定することで、特定のタイミングごとの離職率を割り出すこともできます。

また、雇用形態や職種別など、離職率を求める目的によって計算式を変えて確認することが可能です。

定着率とは何か?

定着率は離職率と反対の意味であり、任意の期間内で働いていた従業員がどれだけ定着して勤務し続けていたのかを知ることができる割合です。

定着率=期間内勤務し続けた従業員数÷ある期間の開始時の授業員数×100(%)

定着率が高いほど、従業員にとって働きやすい環境であることを示すポジティブな数字としてアピールされることが多いので、離職率と併せて覚えておくとよいでしょう。

離職率が高い業界ランキング

ここからは離職率が高い業界を、ランキング形式で解説します。

ただし、ランキングはあくまで業界全体の傾向であり、ランキング上位の業界であっても長く続けている人が多くいるのも事実です。

あくまで離職率の高さとやりがいや、自分に合っている仕事かどうかは無関係ですので、傾向として参考にするようにしてください。

離職率が高い業界ランキング

1位:宿泊業、飲食サービス業

2位:生活関連サービス業、娯楽業

3位:教育、学習支援業

4位:医療、福祉

5位:小売業

なお、上記ランキングの参考データは直近の集計ではないため、現在の離職率状況と若干異なる点にご注意ください。

※本記事のランキングは、厚労省の新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)の大卒データを利用して作成しています。

1位:宿泊業,飲食サービス業

離職率1位は宿泊業、飲食サービス業です。

出典元のデータでは離職率が50%を超えており、ほぼ2人に1人が辞めている計算になります。

飲食店の社員の場合、飲食店の業務だけでなく経理や発注などの雑務、従業員とのコミュニケーション能力など、さまざまなスキルや知識が必要です。

このように激務の割に給料面は多くない傾向があり、特に居酒屋などの勤務の場合は終業時間が遅くなります。

宿泊業界も飲食サービス業と同様で、業務は幅広い割に給料面が少ない傾向です。

また繁忙期にまとまった休暇が取りづらく、勤務時間が長くなりやすい点が離職率の高さとして表れています。

特にホテル業界では人手不足の問題から、有給休暇を思うように取得できない場合もあるなど、労働環境が過酷なケースが少なくありません。

2位:生活関連サービス業、娯楽業

2位は生活関連サービス業、娯楽業で、50%に近い高い離職率となっています。

宿泊業、飲食サービス業同様、ほぼ2人に1人が辞めているといえる離職率の高さです。

休日に遊びに行ったり、生活をよりよいものにしてくれたりする職業で、人々に喜ばれる仕事ではありますが、そこに従事する人の離職率は高めです。

中でも娯楽業界は日に日に規制が厳しくなりつつあることから、「この先長く働けるビジョンがない」と感じたことで転職を考える人も多くいます。

離職率の高い生活関連サービス業の代表的な例が、美容師です。美容師は労働時間が長く、業務内容が多岐にわたるにも関わらず給与が低い傾向にあります。

さらに休日が不定休であったり、繁忙期であるほど休めなかったりなど労働環境が厳しいことから、勤務状況に給与が見合わないと感じて離職するケースが多いのです。

3位:教育、学習支援業

3位は教育、学習支援業で、学習塾や教材開発販売会社のほか、保育士や幼稚園教諭などが挙げられます。

離職率は50%未満ではありますが、2位とは僅差であり離職率が高いといえる職種です。

学習塾や教材開発、教師などは仕事の成果が生徒次第な点があり、自身の頑張りが思うように反映されにくいなど、悩みの種になりがちです。

保育士・幼稚園教諭などは勤務先によっては土日・祝日にも運営する場合があるため、まとまった休暇が取りづらい点が離職の理由に挙げられます。

また業界全体として拘束時間が長いことや、子ども相手の仕事であることから体力が必要な点も離職率の一因とされています。

4位:医療、福祉

4位は医療、福祉で、40%は切っているものの高い離職率となっています。

医療や福祉業界は目指す人も多いですが、その分離職率も高い業界といえるでしょう。

医者や看護師の多くは忙しく、体力が必要であるため疲労を感じやすい業種です。

特に看護師は依然女性の割合が高く、妊娠・出産といったライフステージの変化によって退職を選ぶ人も少なくない点が離職率の高さの一因となっています。

福祉業界でも同様に体力面の負担が挙げられますが、加えて業務の多さに比べて給与水準が低い点が理由として多く挙げられています。

5位:小売業

5位は小売業であり、離職率は4位と僅差で高い離職率となっています。

小売業界には幅広い企業が含まれており、スーパー・コンビニ・デパート・アパレルショップなどはすべて小売業界に入ります。

特にアパレル業界はアルバイトなどが少ないことから、正社員の負担が大きい点が特徴です。

アパレルショップでは販売ノルマが課されていることが多く、中には自費で自社商品を買い売り上げを上げる“自爆営業”なども起こりやすく、働いているにもかかわらず生活が苦しくなる人もいるなど問題になることがあります。

コンビニなど24時間営業の店舗や、深夜遅くまで営業しているスーパーなど、勤務形態が特殊で不規則になりやすい職種は、労働と生活のバランスが取りづらいなどの問題もあります。

離職率が高い業界・会社の特徴

ここからは、上記で解説した業界がなぜ離職率が高いのかについて詳しく解説していきます。

離職率が高い業界・会社の特徴

・業務内容がBtoCである

・残業・土日勤務・休日出勤などが多い

・給与が少ない・仕事に見合わない

・教育制度が十分整備されていない

・売り上げノルマがある

・評価制度が整っていない

・人間関係に問題がある

それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

業務内容がBtoCである

BtoCとは、企業がサービス・モノを、直接一般消費者に提供する仕事を指します。

BtoCで働く人の中には明確な理由・熱意を持ってこれらの業界を選ぶ人もいますが、転職希望者の中には「イメージしやすい(自分がよく知っている)仕事」としてBtoCの仕事を選ぶ人も一定数います。

しかし実際は本当にその仕事が好きでなければ、次第に仕事がストレスになってくるケースが非常に多いのも現状です。

「とりあえず」という気持ちで業界に飛び込んだ結果、このストレスに耐えられず早期退職する人がいるのが、高い離職率の一因となっています。

残業・土日勤務・休日出勤などが多い

残業や土日勤務・休日出勤などが多いと、十分な休養の時間が取れず精神的にも体力的にも負担が大きくなることから離職リスクが高まります。

特にBtoCの仕事は顧客によって業務時間が左右され、長時間労働化するケースもあります。

また、従業員一人当たりのタスクが多過ぎるケースが考えられ、全体的に労働の負荷が高くなりやすいといえます。

業界や職種によってはやむをえないケースもありますが、残業などが増えると心身に負担がかかるのは事実です。

給与が少ない・仕事に見合わない

企業を選ぶ上で給与面を重視している従業員は少なくないため、給与が低いと離職率も高くなる傾向にあります。

またライフステージが変わることで「今の給料ではやっていけない」と感じるきっかけになることも多く、離職率はさらに増えやすくなります。

また、単に金額が低いだけでなく「こんなに頑張っているのに、給与が少ない」と感じてしまうことも、離職を考える原因になり得ます。

高い給与を提示している同業他社に転職されることもあり、優秀な人材が流出する原因となっています。

教育制度が十分整備されていない

離職率が高い業界は、教育体制・福利厚生が整っていないことが多くあります。

また離職が多いことで残る人材に業務が集中し、新人を採用しても教育が難しいなどの問題が起こります。

結果として、採用しても教育まで手が届かず離職していくという悪循環が発生しやすいのが特徴です。

たとえ中途入社であっても、現場によって独自の業務ルールなどがありますので、しっかりと研修する時間が必要とされています。

売り上げノルマがある

医療関連など一部の業界は除き、離職率ランキングに入っている業界の多くでは、販売している商品などの売り上げノルマを設定しているケースがあります。

こうしたノルマは売り上げ向上として機能する半面、達成できない従業員にとっては精神的な負担が大きく降りかかります。

場合によっては、ノルマを達成するために従業員自ら商品を購入するケースも多発するなど、コンプライアンス問題に発展しているケースも多いのが現状です。

表向きはノルマがないとしていても、「暗黙の了解」といった風潮で実質的なノルマを設定されている場合もあるため、念入りな情報収集をした上で企業を検討する必要があるでしょう。

評価制度が整っていない

高い離職率の会社単位の原因として、評価制度が整っていないことが挙げられます。

評価制度が不十分な場合、賞与査定や人事異動が適切に行われず不満を生みやすく、離職につながりやすくなります。

基本的に評価制度は業務内容や能力を数値化する指針ですが、職種によっては明確に数値化できない仕事もあるのも事実です。

業務態度や姿勢は定量的に評価しにくい部分のため、基準があいまいで上司の判断に左右されやすく、結果として不公平感を与える要因になります。

企業は、多くの人から見て納得でき、正確に評価する工夫が必要です。

人間関係に問題がある

評価制度と同様、会社単位の問題として人間関係の問題が挙げられます。

人間関係を苦として離職する人材は非常に多く、離職の理由に関するアンケートでは常に上位に挙がる理由の一つです。

人間関係の悪さは離職の理由として正直に言いづらく、結局は表向きの理由を伝えて離職するケースが大半のため、課題として表面化しにくい点も大きな問題点です。

人間関係の問題を把握するには、注意深く現場を見る必要があるでしょう。

離職率が高いことによるデメリット

離職率が高い会社で生じるデメリットには以下の点が挙げられます。

・採用、教育にかけたコストが無駄になってしまう

・生産性が落ちてしまう

・新しい人材確保が難しい

多額のコストをかけて採用しても、離職されてしまうとそれまでかけたコストは無駄になってしまいます。

また、新たに入社したばかりの新人だと生産性が下がってしまいかねないため、生産性に貢献してもらえるまでの間、中堅層が在籍していることが重要となります。中堅層には人材育成の期間中業務が集中することになり、人材不足の中で負担が増える中堅層の離職をさらに誘発するリスクもあります。

加えて、新しい人材を探すことそのものにも人手が必要であることから、現場の業務が回らなくなる危険性が高くなります。

高い離職率に対する改善策も企業選びの参考に

離職率が高い業界から企業選びをする場合は、離職率の高さに対して企業が取っている改善策を確認し、企業選びの参考にしましょう。

希望する企業が行っているか確認するべき改善策

・採用時のミスマッチに注意している

・評価制度を見直している

・多様な働き方への対応を進めている

・IT技術や効率化ツールを導入している

・研修制度を整えている

・採用チャネルを増やしている

これらの取り組みを行っている企業は、働きやすさの向上に努めているといえるでしょう。

それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

採用時のミスマッチに注意している

採用の際に入社後のミスマッチを減らすことを意識しているかどうかを確認しましょう。

面接時、求職者は受かりたいあまり企業側の説明を受け入れがちですが、そこを踏まえた上で求職者の適性を注意深く見ている企業は、ミスマッチを起こりにくくするための工夫をしているといえます。

こちらの好意的な発言だけでなく、客観的なデータや性格・特性も考慮に入れて面談をしてくれているかどうかをチェックするようにしましょう。

評価制度を見直している

評価制度が整っていないと感じられた場合は、今後評価制度を整えようとしているかどうか確認しましょう。

特に評価制度を作成してから何年も経過している場合は、現在の環境に合わせて「誰が見ても納得できる制度」を目指しているかを確認するようにしましょう。

評価制度が客観的でなかったり、公平性に欠けていたりすると不満を生み、離職を招くことになりやすいため注意が必要です。

多様な働き方への対応を進めている

離職率を下げるためには、多様な働き方を受け入れる体制も必要とされます。

特に女性の場合、ライフステージの変化は働き方や働く場所の変化を余儀なくされることが考えられます。

テレワークの導入や時短勤務などさまざまな働き方を用意し、ライフスタイルが変化しても働けるよう取り計らっているかどうか確認しましょう。

ライフスタイルの変化による離職は、会社への不満が原因ではありません。企業が柔軟に対応して、長く働き続けられるような環境の提供に積極的かどうか確認することが大切です。

IT技術や効率化ツールを導入している

IT技術や業務効率化のためのツールを導入し、既存社員の業務負担軽減を図って離職を防ごうとしているか、確認しましょう。

残業時間を短縮したり、人件費などを抑えたりすることで労働環境の改善が可能になることから、現在多くの業界・職種においてAIや効率化ツールの導入が推奨されています。

研修制度を整えている

離職率を改善するためには、研修制度を整えていることも重要なポイントです。

特に新卒採用では研修の有無や指導体制が離職率に大きく影響するため、企業としてしっかり対策をしているかどうかを知ることができます。

適切なタイミングで研修プログラムを受けることができれば、明確なステップアップを示すことができるため、結果として従業員のモチベーションアップにつながります。

採用チャネルを増やしている

十分な数の社員を採用するために、採用チャネルを多く抱えているかどうかも重要です。

例えば、これまで高卒採用をしたことがない企業が高卒採用を視野に入れるなど、人材確保のための整備を進めているかを確認しましょう。

高卒採用は人材が若いため吸収力が高く、定着して働いてもらいやすいというメリットがあります。

離職率が低い業界とは?

ここまで離職率の高い業界・業種について詳しく解説してきましたが、反対に離職率が低い業界にはどのようなものがあるのでしょうか。

ここでは現在のデータを参考に、離職率の低い業界をランキングで解説します。

離職率が低い業界ランキング

1位:インフラ事業

2位:採石業・砂利採取業

3位:製造業

離職率の低い業界1位はインフラ事業で、電気・ガス・水道などの生活に不可欠な産業ゆえに景気に左右されづらく、安定して働けるのが人気のポイントです。

離職率10%ほどという低さを誇っていますが、その分人材が安定しているため求人数が少ないともいえます。

2位は鉱業・採石業・砂利採取業となっており、具体的には地下資源を取り扱う業界です。

離職率の低さは2位と優秀ですが、働いている人がそもそも少ないゆえの離職率である点は留意が必要です。

3位は製造業で、ギリギリではありますが20%を下回る低さとなっています。

ただし、製造業は幅広い職種を含んでいて、自動車・電化製品は離職率14%ほどである一方、食料品や繊維工業の分野になると離職率は32%ほどと平均的な数字になっています。業界内での差が大きい点は注意が必要です。

離職率が低い業界・企業の特徴

ここからは離職率が低い業界・企業の特徴を解説していきます。

離職率の低い業界・企業の特徴には以下のものが挙げられます。

・業務内容がBtoBである

・業務に対し安定したニーズがある

・給料が高い

・休みを取りやすい

・人材育成の環境が整っている

それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

業務内容がBtoBである

上記でも解説しましたが、BtoB業界を簡単にいうと「取引相手が企業」であることです。

BtoBの仕事は対象顧客がある程度決まっていることから、プレッシャーが少なく営業活動にストレスを感じにくいのが特徴です。

顧客である企業のニーズもある程度決まっているため、予想外の対応やストレスが発生しにくいというメリットがあります。

業務に対し安定したニーズがある

業務において、普遍的なニーズがある業界は定着率が高い傾向があります。

また、インフラ業界など設備をそろえることに大きなコストがかかる業務では、新規参入企業が少ないため、競合優位性を保ちやすいのが特徴です。

景気や競合参入による影響を受けづらいため、安定して働ける業務の離職率は低く、相対的に求人数が少ない傾向にあります。

給料が高い

人材が安定して働き続けるためには、給料面も重要なポイントです。

実際に離職率の低い業界ランキング上位の業界は、業績が安定し平均年収も高い傾向があります。

景気に振り回されにくく、勤続年数に応じて大きな昇給が見込まれることも、継続して勤務する人が多い理由の一つです。

休みを取りやすい

離職率の低い業界は勤務時間がある程度決まっていて、安定して休暇が確保できる傾向があります。

BtoB企業は取引先が企業であり、週末や休日は相手企業も休むことから、顧客に合わせれば休みが取れる点がメリットといえます。

人材育成の環境が整っている

あくまで会社単位の話にはなりますが、会社規模が大きく、人を育てる環境が整っている企業では離職率が下がる傾向があります。

人材育成の環境が整った企業では育成担当の上司が確保されていたり、研修のカリキュラムやマニュアルが整備されていたりすることが多く、着実にキャリアアップができることからストレスを感じにくいのが特徴です。

離職率が高い企業か低い企業かの見分け方

ここからは、個別の企業で実際に離職率が高いかどうか見分ける方法について解説していきます。

企業選びの際の大切な指針になりますので、しっかりと理解して生かしてくださいね。

なおここで解説する方法はあくまで企業の見分け方であり、業界の見分け方ではないため注意が必要です。

離職率が高い企業か低い企業かの見分け方

・求人票をチェックする

・四季報で離職率を確認する

・企業に対する口コミをチェックする

・福利厚生に注目する

・産休育休取得率や実績を参考にする

それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

求人票をチェックする

離職率を確認するには、求人票チェックがおすすめです。

ただし離職率公開は義務ではないため、掲載してあるとは限りませんが、採用者数や離職者数、応募者数などの情報は得ることができます。

離職率の計算には「一定期間の離職者数」と「同期間開始時の従業員数」が分かれば計算することができますので、求人票から把握することができる場合があります。

四季報で離職率を確認する

「就職四季報」とはエントリーや試験情報、給与、残業時間などの情報を東洋経済新報社がまとめた本です。

四季報では「新卒3年後の離職率」という項目があるので、離職率が気になる人にはおすすめの確認方法です。

また、東洋経済オンラインが出している「新卒3年後の離職率が低い100社ランキング」という記事もあり、信憑性が高いデータですのでおすすめです。

企業に対する口コミをチェックする

離職率の高い企業かどうかを知るには、企業への口コミをチェックするのも有効です。

企業に関する口コミサイトやアプリなどを活用して、実際の社員からの評価やリアルな実情を知ることができます。

ただしこうした口コミサイトへの書き込みは、ネガティブな感情になったときに書き込み意欲が高まりやすいため、不満な気持ちが根底にある点に注意が必要です。

辛口コメントが集まりやすいため、書き込みばかりを真に受けてしまうのではなく、良い意見は集まりにくいと意識することが重要です。

福利厚生に注目する

企業の離職率を分析するには、福利厚生に注目するのも有効です。

福利厚生には大きく分けて「法定内」と「法定外」があります。

法定内の福利厚生とは、社会保険料の会社負担など法的に企業が従業員に提供しなければならない福利厚生のことを指していて、法定外福利厚生とは、企業が+αとして独自で行う福利厚生のことを指します。

特に「法制外福利厚生」が充実している企業は離職率が低くなる傾向がありますので、福利厚生をチェックするときは内容に注目しましょう。

産休育休取得率や実績を参考にする

女性であればしっかりと確認したいポイントに産休育休取得率や実績があります。

あくまでも一つの目安ですが、産休育休が取りやすいということは「働き方の融通が利きやすい」環境が整っていると考えることができます。

常に人手不足の職場では産休を取りづらい場合や、出産直前まで働かざるを得ないケースが多く、現場単位で余白のある勤務状況かどうかを知る指針になります。

ただし、大切なのは制度だけでなく「実績があるかどうか」ですので、詳しくチェックしてみるのがよいでしょう。

転職ならジョバディの利用がおすすめ

離職率の高さは、企業選びをするにあたって考慮しておきたいポイントです。

しかし、離職率が高い業界・職種ではかならずしも長く働いていけないというわけではありませんので、傾向と理由をしっかり理解した上で企業ごとの取り組みを確認して、企業選びに役立ててくださいね。

もし、転職を考えている業界の離職率が高いとされている場合には、ジョバディの転職サイト・エージェント利用がおすすめです!

最近では働き方改革によってあらゆる企業で労働環境を改善する動きが広がっていることから、一見離職率の高い業界であっても、優良な企業も少なくありません。

そうした企業を見極めて転職を成功させるためには、最新の市場に精通したエージェントによる”生”の情報やアドバイスが大きく役に立ちます!

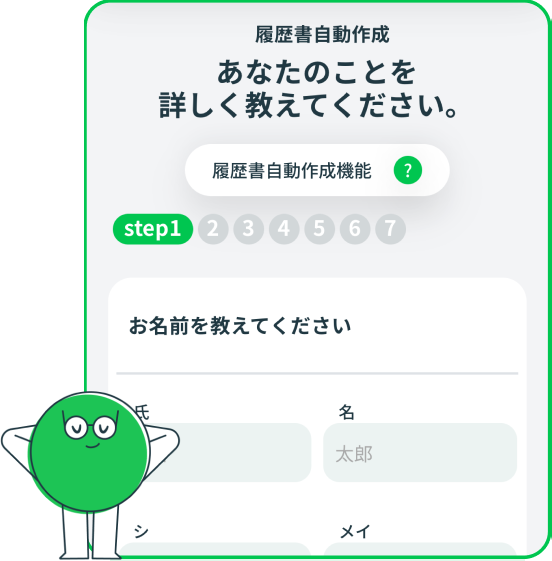

また、ジョバディは転職活動による負担を最小限にしてくれる機能も各種充実していますので、求人検索とエージェントのサポートを使い分ければ、きっと条件に合う求人が見つかるはずです。

転職活動をしている方は、まずはジョバディに登録してみてはいかがでしょうか?