休職から退職へ移行する方法|手続きの流れや注意点、給付金を解説

休職中に「このまま退職したい」と考える人は少なくありません。しかし、会社への伝え方や手続きの流れが分からず、不安を抱えたまま過ごしている方も多いのではないでしょうか。休職から退職へとスムーズに移行するためには、会社の規定を確認し、トラブルのないよう計画的に進めることが大切です。本記事では、退職までの具体的な手続きや注意点、受け取れる可能性のある給付金について、分かりやすく解説します。

以下、本記事の要約です。

● 休職から退職へ移行するには、法律上のルールや会社の規定を理解し、退職届の提出や保険・年金の手続きを適切に進める必要がある。

● 退職時に必要な書類(離職票・源泉徴収票・健康保険資格喪失証明書など)の受け取りを怠ると、転職活動や公的手続きに支障が出る可能性があるため、事前に確認しておくことが重要。

● 休職中であっても、退職後に受け取れる給付金(失業手当・傷病手当金など)があり、それぞれの支給条件や申請期限を把握しておくことで、経済的な負担を軽減しながら次のキャリアを考えられる。

● 退職を決断する前に、休職を継続して職場復帰を目指す選択肢や、転職・再就職の準備を進める方法を検討し、自分にとって最適な決断ができるよう慎重に判断することが大切である。

この記事を通して、休職から退職への流れを理解し、最適な判断ができるようサポートしていきます。

休職から退職への移行は法律上問題ない

休職中であっても、労働基準法により労働者には退職の自由が認められており、会社の承認は必要ありません。仮に就業規則に「休職中の退職禁止」といった記載があっても、法的な効力はなく、退職を妨げることはできません。退職の意思は口頭または書面で伝えることができ、会社が拒否しても法律上は退職が成立します。つまり、法律上では休職中であっても退職は可能であり、自分の意思で進めても問題ないのです。

事前の就業規則のチェックは必須

法律上、休職中でも退職は可能ですが、スムーズに手続きを進めるためには、事前に会社の就業規則を確認しておくことが大切です。就業規則には、退職の申し出期限や必要書類、提出方法など、会社独自のルールが定められている場合があります。また、「休職中の退職禁止」といった規定があっても法的拘束力はありませんが、実際の手続きに影響を与える可能性があるため、十分に注意しておきましょう。

休職と退職を悩んだ場合の判断基準

休職するか、退職するかの判断に迷う方は少なくありません。判断に迷ったときはどのような基準で考えたらよいのでしょうか。

・休職したほうがよい場合

・退職したほうがよい場合

それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。

休職したほうがよい場合

ここでは休職したほうがよい場合について細かく説明していきます。

・冷静な判断ができない

・不満を解消できる可能性がある

・病気やケガが治れば復職したいと考えている

・休職制度が整っている

一つずつ詳しく見ていきましょう。

冷静な判断ができない

精神的に不安定な状態では、冷静に物事を判断するのが難しく、感情に任せた退職は後の後悔につながりやすくなります。このような状態の場合は、無理に結論を出さず、まずは休職を続けて心身の回復を優先したほうがよいでしょう。家族や信頼できる人の意見を聞きながら、退職すべきか慎重に検討することが大切です。また、産業医やカウンセラー、キャリアコンサルタントなど専門家の意見を参考にすると、より客観的な判断がしやすくなります。

不満を解消できる可能性がある

休職中に職場環境の改善や配置転換について会社と相談できる状況であれば、不満の原因が解消され、退職せずに問題を乗り越えられる可能性もあります。業務内容や人間関係に関する悩みが改善される見込みがあるなら、焦って退職を決断せず、復職も視野に入れて検討するのが賢明です。ハラスメント対策や柔軟な働き方の導入など、会社の制度を活用することで、現職にとどまる選択肢が広がることもあります。

病気やケガが治れば復職したいと考えている

体調が回復すれば復職したいと考えている場合は、無理に退職を選ばず、休職を続けながら治療やリハビリに専念するのが適切です。焦って結論を出すのではなく、職場復帰が本当に可能かどうかを慎重に見極めることが大切です。また、復職支援制度が整っている会社であれば、その制度を活用しながら復帰のタイミングを検討することで、よりスムーズな職場復帰が期待できます。

休職制度が整っている

会社の休職制度が充実している場合は、焦って退職を選ぶ必要はありません。一定期間の休養やサポートを受けながら、安心して体調の回復に専念できます。さらに、傷病手当金や会社独自の支援制度を活用することで、経済的な負担も軽減されます。休職後に復職支援や配置転換の制度が用意されている職場であれば、働き方を見直しながら無理のない形で仕事を続ける選択肢も十分に考えられるでしょう。

退職したほうがよい場合

一方で、休職ではなく退職をしたほうがよいのはどのようなケースでしょうか。以下のような状況の場合は退職を選択したほうがよいでしょう。

・休職しても問題が解消されない

・病気が完治する見込みが薄い

・そもそも復職を望んでいない

一つずつ詳しく見ていきましょう。

休職しても問題が解消されない

休職をしても職場環境や人間関係の問題が改善されず、復職後も同じ悩みを抱える可能性が高い場合は、退職を検討したほうがよいでしょう。上司や会社に相談しても状況が変わらず、復職が心身に大きな負担となるようであれば、無理に続ける必要はありません。また、休職期間が終わっても仕事への意欲が戻らず、働き続けることが困難だと感じる場合は、新たな環境で再スタートを切る選択肢も視野に入れるとよいでしょう。

病気が完治する見込みが薄い

治療を続けても回復の見込みが低く、長期間の休養が必要な場合は、無理に復職を目指さず退職を検討するのも一つの選択です。病気やケガの影響でこれまでの業務が困難になり、職場での配置転換も期待できない場合は、新たな働き方を考えることが重要です。退職後は、傷病手当金や障害年金などの公的支援を活用しながら、治療に専念したり、再就職の準備を進めたりする道もあります。

そもそも復職を望んでいない

休職中に仕事への意欲が薄れ、復職する意思が持てない場合は、無理に戻るのではなく退職を前向きに検討することが大切です。職場環境や業務内容への不満が強いまま復職しても、同じ問題に再び直面する可能性があります。そのような場合は、新たなキャリアを考える良い機会と捉え、退職後の生活設計や転職活動の準備を進めましょう。次のステップに向けて計画的に行動することが重要です。

休職から退職へ移行する手続き

ここでは休職から退職へ移行する手続きについて順を追って説明していきます。具体的には以下の流れで進めるとよいでしょう。

- 上司に直接退職の意向を伝える

- 必要な書類を会社に提出する

- 退職後に必要な書類を受け取る

- 職場の私物を回収しに行く

- 退職後の手続きを行う

一つずつ詳しく見ていきましょう。

1. 上司に直接退職の意向を伝える

まずは退職の意向を直接上司に伝えることが大切です。また下記のように伝え方や伝える時期にも注意が必要です。

・退職希望日1カ月前には伝える

・伝える際はお礼も伝える

・伝える方法は口頭が基本だが電話でもよい

一つずつ詳しく見ていきましょう。

退職希望日1カ月前には伝える

退職の意思は、原則として退職希望日の1カ月前までに上司へ伝えるのが望ましいとされています。会社によっては就業規則に具体的な申し出期限が定められている場合もあるため、ルールを事前に確認し、規定に沿って手続きを進めましょう。突然の退職は業務の引き継ぎをしっかり行えないことや周囲への負担につながりますので、できるだけ余裕を持って報告し、円満な退職を目指すことが大切です。

伝える際はお礼も伝える

退職の意向を伝える際は、これまでの指導やサポートに対する感謝の気持ちを伝えることが大切です。特に休職中の配慮や会社の制度を利用できたことへのお礼を添えることで、より円満な退職につながります。感謝の言葉は相手に好印象を与え、退職後に関わる可能性がある場合でも、良好な関係を維持しやすくなります。誠意ある姿勢を心がけ、丁寧に伝えるようにしましょう。

伝える方法は口頭が基本だが電話でもよい

退職の意向は原則として対面で伝えるのが基本ですが、休職中で出社が難しい場合は、電話で伝えても問題ありません。電話をかける際は、あらかじめ上司の都合を確認し、落ち着いて話せる時間を確保することが大切です。メールやチャットのみでの連絡は誤解を招く可能性があるため、補足的な手段として使い、基本は口頭で丁寧に伝えるのがよいでしょう。

2. 必要な書類を会社に提出する

退職手続きを進める際は、退職届や健康保険証などの必要書類を会社の指示に従って準備し、提出する必要があります。書類の提出方法は、対面・郵送・メールなど会社によって異なるため、事前に確認し、期限を守って対応することが大切です。休職中で直接の提出が難しい場合は、郵送や代理人を通じて提出できるかどうか、あらかじめ会社と相談しておきましょう。

3. 退職後に必要な書類を受け取る

退職後には会社から受け取るべき書類がいくつかあります。

・離職票

・雇用保険被保険者証

・年金手帳

・源泉徴収票

一つずつ詳しく見ていきましょう。

離職票

離職票は、失業保険を申請する際に必要となる重要な書類で、退職後に会社から発行されます。退職理由によって給付の開始時期が異なるため、記載内容に誤りがないか必ず確認しましょう。不備があれば、早めに会社へ修正を依頼することが大切です。通常は退職後10日ほどで発行されますが、手元に届かない場合は会社の担当部署に問い合わせてみましょう。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、失業保険の受給手続きや転職先での雇用保険加入に必要な書類です。退職時に会社から返却されるため、受け取ったら内容を確認し、大切に保管しましょう。紛失してしまった場合でも、ハローワークで再発行が可能ですので、早めに手続きを行うことが大切です。転職先が決まっている場合は、提出を求められることもあるため、受け取り後に速やかに確認しましょう。

年金手帳

年金手帳は、公的年金の加入記録を確認するための重要な書類であり、退職時に会社から返却されるため、紛失しないよう大切に保管することが必要です。ただし、企業によっては年金手帳を預かっていない場合もあるため、退職前に自分の保管状況を確認し、必要に応じて会社から受け取っておきましょう。万が一紛失した場合でも、年金事務所で再発行が可能なので、早めに手続きを行いましょう。

源泉徴収票

源泉徴収票は、所得税の確定申告や転職先での年末調整に必要な重要書類であり、退職後に会社から発行されます。退職時期によって発行のタイミングが異なるため、受け取りの方法や時期を事前に会社に確認しておくと安心です。万が一紛失してしまっても、退職した会社に依頼すれば再発行してもらえるため、必要になった際は早めに連絡を取りましょう。

4. 職場の私物を回収しに行く

次に退職時は職場にある私物を回収しに行く必要があります。ここでは気をつけるポイントや、休職中で自分では取りに行けない場合の対処法について説明していきます。

・貸与品の返還も忘れずに

・どうしても取りに行けない場合の対処法

一つずつ詳しく見ていきましょう。

貸与品の返還も忘れずに

退職時には、社員証・制服・PC・業務用携帯電話など、会社から貸与されている物品を速やかに返却する必要があります。返却方法や期限は会社ごとに異なるため、郵送・宅配の可否も含めて事前に確認しておきましょう。返却を怠ると、損害賠償や請求が発生する可能性もあるため注意が必要です。退職手続きを進める際には貸与品のリストを作成し、漏れのないよう丁寧に対応しましょう。

どうしても取りに行けない場合の対処法

退職後に必要な書類や荷物を直接受け取りに行けない場合は、郵送・宅配での対応が可能かどうかを事前に会社へ相談しましょう。会社の規定によっては、代理人による受け取りが認められることもあるため、その場合は委任状を準備して対応します。また、書類が届かない、あるいは紛失してしまった場合は、すぐに会社へ連絡し、再発行や再送の手続きを依頼することが大切です。

5.退職後の手続きを行う

ここでは退職後の手続きについて解説していきます。細かい手続きや注意点もあるので、詳細を確認することが大切です。

・国民年金

・健康保険の任意継続

・家族の扶養

・国民健康保険

一つずつ詳しく見ていきましょう。

国民年金

退職後は、厚生年金から国民年金への切り替え手続きを14日以内に市区町村の役所で行う必要があります。手続きには、年金手帳または基礎年金番号通知書、退職日が確認できる書類(離職票や健康保険資格喪失証明書など)が必要です。また、経済的に厳しい場合は、所得に応じた保険料の免除や減額制度を利用できる可能性があるため、条件を確認し、必要に応じて申請を検討しましょう。

健康保険の任意継続

退職後も会社の健康保険を最長2年間継続できる「任意継続制度」を利用する場合は、退職日から20日以内に申請が必要です。任意継続では保険料を全額自己負担することになりますが、国民健康保険よりも保険料が安くなるケースもあるため、事前に比較して検討しましょう。ただし、任意継続は途中で解約できないため、今後の就職予定や経済状況を踏まえたうえで、慎重に判断することが大切です。

家族の扶養

退職後に家族の健康保険の扶養に入る場合は、配偶者や親の勤務先を通じて手続きを行う必要があります。扶養に入るためには、退職後の収入が一定基準以下であることが条件で、一般的には年収130万円未満が目安とされています。申請には離職票や健康保険資格喪失証明書などの書類が必要となるため、事前に必要書類を確認し、速やかに手続きを進めましょう。

国民健康保険

退職後に健康保険の任意継続や家族の扶養に入らない場合は、14日以内に市区町村の役所で国民健康保険の加入手続きを行う必要があります。申請には、退職日が確認できる書類(離職票や健康保険資格喪失証明書)、本人確認書類、マイナンバーが必要です。所得に応じて保険料の軽減措置が受けられることもあるため、経済的に不安がある場合は、減免制度の利用も検討しましょう。

休職から退職に移行する場合の注意点

休職から退職に移行する場合には以下のような様々な注意点があります。

・有休消化はできない

・休職期間は勤続年数に含まれない

・退職理由を明確にしてから伝える

・転職や副業は処分対象になる可能性がある

・転職活動に影響を及ぼす恐れがある

・診断書があれば提出する

・休職期間中でも税金は支払わなければならない

・退職代行は最終手段として考える

一つずつ詳しく見ていきましょう。

有休消化はできない

休職期間中は労務の提供がない状態とみなされるため、原則として有給休暇を取得することはできません。退職前に有休を消化したい場合は、一度休職を終了し、復職してから取得する必要があります。ただし、会社によっては個別の対応をしてくれるケースもあるため、有休の取り扱いについては早めに確認しておくことが大切です。曖昧にせず、事前に相談しておくことでトラブルを防げます。

休職期間は勤続年数に含まれない

休職期間は、原則として勤続年数に含まれないため、退職金の算定や昇給・昇格などの評価に影響を与える可能性があります。勤続年数が条件となる福利厚生や退職金制度を利用する際は、休職期間がどのように扱われるかを事前に会社へ確認しておくことが大切です。なお、企業によっては勤続年数に含めるケースもあるため、就業規則や労使協定の内容をよく確認しましょう。

退職理由を明確にしてから伝える

退職理由は、「一身上の都合」といったシンプルな表現で伝えるのが基本であり、詳しい事情を細かく説明しすぎないほうがスムーズです。会社や上司から引き留められることもあるため、あらかじめ明確な理由を準備し、迷わず伝えられるようにしておきましょう。また、退職理由によっては失業保険の給付条件に影響が出るため、自己都合か会社都合かを確認し、必要な手続きを把握しておくことも重要です。

転職や副業は処分対象になる可能性がある

休職中に副業を行ったり無断で欠勤を続けたりすると、就業規則違反として懲戒処分の対象になる可能性があるため注意が必要です。休職中に退職を申し出ること自体は法律上問題ありませんが、会社のルールによっては手続きに制約がある場合もあります。処分のリスクを避けるためにも、退職時の規定や休職中の行動に関するルールをあらかじめ就業規則で確認しておくことが大切です。

転職活動に影響を及ぼす恐れがある

休職期間が長い場合、転職活動でブランクについて質問されることがあります。納得感のある説明ができるよう、事前に理由を整理しておくことが大切です。企業によっては休職経験をネガティブに捉えることもあるため、前向きな転職理由を伝えられるよう準備しておきましょう。また、休職中の転職活動が会社の就業規則に抵触する場合もあるため、トラブルを避けるためにも事前に確認しておくことが望ましいです。

診断書があれば提出する

休職理由が健康上の問題である場合、退職手続きの際に診断書の提出を求められることがあります。診断書には病名や治療の必要性が記載されており、退職理由の正当性を示す資料として活用できます。提出は義務ではありませんが、会社とのトラブルを避けるためにも、必要に応じて提出できるよう事前に準備しておくと安心です。会社の指示に従い、柔軟に対応することが大切です。

休職期間中でも税金は支払わなければならない

休職中で収入がない場合でも、住民税や社会保険料の支払い義務は継続するため注意が必要です。特に住民税は前年の所得に基づいて算出されるため、休職中であっても減額されることはありません。納付方法や金額については事前に確認しておきましょう。支払いが困難な場合は、役所や年金事務所で減免制度や分割払いの相談が可能なため、早めに対応することが大切です。

退職代行は最終手段として考える

退職代行は、会社と直接やりとりせずに退職できる手段ですが、費用がかかるため最終手段として考えるのが望ましいでしょう。退職代行を利用すると、引き留めや話し合いの機会がなくなり、円満退職が難しくなる可能性もあります。また、サービス内容によっては法的なトラブルに発展する恐れもあるため、利用する場合は労働組合系や弁護士が関与する信頼性の高いサービスを選ぶことが大切です。

休職から退職する場合にチェックしておくこと

休職から退職する場合は、自分の今後のキャリアや円満に退職を進めるために、以下のことをチェックしておきましょう。

・退職理由が明確か

・退職後のプランは決まっているか

・引き継ぎ・手続きなど現職でやり残したことはあるか

一つずつ詳しく見ていきましょう。

退職理由が明確か

退職理由が曖昧なままだと、上司に引き留められた際に気持ちが揺らぎ、退職の決断がぶれてしまうことがあります。そのため、事前に退職理由を明確にしておくことが大切です。また、転職活動や失業保険の申請時にも退職理由を問われるため、一貫した説明ができるよう整理しておきましょう。会社都合退職に該当する可能性がある場合は、書類の記載方法にも注意し、不利にならないよう確認が必要です。

退職後のプランは決まっているか

退職後の生活費や転職活動の計画が曖昧なままだと、経済的に不安定になり、焦って希望と異なる仕事に就いてしまうリスクがあります。すぐに転職しない場合は、失業保険の受給条件や申請手続きを確認し、収入の見通しを立てておくことが重要です。転職、再就職、フリーランスなど今後のキャリアの方向性を明確にし、必要な準備を進めておくことで、退職後の不安を軽減できます。

引き継ぎ・手続きなど現職でやり残したことはあるか

退職後に後悔しないためには、業務の引き継ぎや人間関係の整理など、やり残したことがないか事前に確認しておくことが大切です。上司や同僚への感謝の気持ちを伝えたり、今後のキャリアに役立つ人脈を整理したりすることで、円満な退職にもつながります。また、退職後に必要な書類や手続きを済ませておかないと、再発行や問い合わせの手間がかかるため、注意が必要です。

休職から退職へ移行する際の伝え方

休職から退職へ移行する際の伝え方は、退職の要因によって異なります。ここでは状況別の伝え方について例文を交えながら説明していきます。

・業務が原因での退職

・人間関係が原因での退職

・自己都合による退職

一つずつ詳しく見ていきましょう。

業務が原因での退職

業務内容や職場環境が原因で退職する場合は、感情的にならず、冷静かつ客観的に伝えることが大切です。「業務負担が大きく、継続が難しいと判断した」など、簡潔な理由を伝えることでスムーズに話が進みやすくなります。また、状況によっては会社都合退職に該当する可能性もあるため、伝え方には注意が必要です。不安がある場合は、労働基準監督署や専門家に相談しておくと安心です。

・例文

日々の業務負担により体調を崩し、休職をさせていただいておりましたが、復職を試みても体が強く反応してしまい、勤務の継続が難しいと感じております。このまま休職を続けることは、会社にもご迷惑をおかけすると思い、退職のご相談をさせていただきました。

人間関係が原因での退職

人間関係が原因で退職を考える場合は、具体的な人物名やトラブルの詳細には触れず、「職場環境が自分に合わなかった」など、シンプルかつ客観的に伝えるのが望ましいでしょう。感情的な表現はトラブルの原因になりかねないため、冷静に伝えることを意識しましょう。もしハラスメントが原因であれば、証拠を残しつつ、会社の相談窓口や労働基準監督署への相談も検討してみてください。

・例文

組織の人間関係が自分にとって合わず、これまでに異動の相談もさせていただきましたが、状況が変わらず休職に至りました。復職を目指したこともありましたが、体調が思うように回復せず、医師からはうつ病と診断を受けております。このまま休職を続けても、会社にもご迷惑をおかけすると思い、退職のご相談をさせていただきました。

自己都合による退職

自己都合による退職の場合は、「一身上の都合により退職いたします」といった簡潔な表現で伝えるのが基本です。転職や家庭の事情など具体的な理由があっても、詳細に説明しすぎると余計な詮索を招く可能性があるため、シンプルな言い回しを心がけましょう。また、退職理由によって失業保険の給付時期が異なるため、自己都合か会社都合かの扱いについては、事前に確認しておくことが大切です。

・例文

親の介護のため休職しておりましたが、このたび一定の落ち着きを見せております。ただ、これまでのようなフルタイム勤務は難しく、今後はパート勤務を検討しているため、退職のご相談をさせていただきました。

休職から退職へ移行した際に受け取れる給付金・手当

休職から退職へ移行した際に受け取れる給付金や手当にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは以下の給付金や手当について説明していきます。

・退職金

・失業手当

・傷病手当

それぞれ条件やルールが異なるため、注意しましょう。

退職金

退職金の有無や支給条件は会社によって異なるため、退職前に就業規則を確認しておくことが重要です。休職期間が勤続年数に含まれない場合、支給額に影響が出ることもあります。また、退職理由によって支給額が変わるケースもあり、一般的には自己都合退職よりも会社都合退職の方が有利に扱われる傾向があります。退職金の条件や計算方法について、事前に会社へ確認しておくと安心です。

失業手当

退職後に失業手当(基本手当)を受け取るには、ハローワークで求職申請を行い、一定の条件を満たす必要があります。自己都合退職の場合は、給付開始までに約1カ月の待機期間がありますが、会社都合退職であればその期間が短縮される可能性があります。また、休職期間が長いと雇用保険の加入期間に影響が出る場合があるため、退職前に受給資格や条件を確認しておくことが大切です。

傷病手当

退職前に健康保険に加入し、休職中に傷病手当金を受給していた場合は、退職後も最長1年6カ月まで継続して受け取ることができます。ただし、「退職時点で支給要件を満たしていること」と「継続して労務に就けない状態であること」が条件です。なお、傷病手当金と失業手当は同時に受給できないため、どちらを優先するかを慎重に判断し、ハローワークや健康保険組合に相談することが大切です。

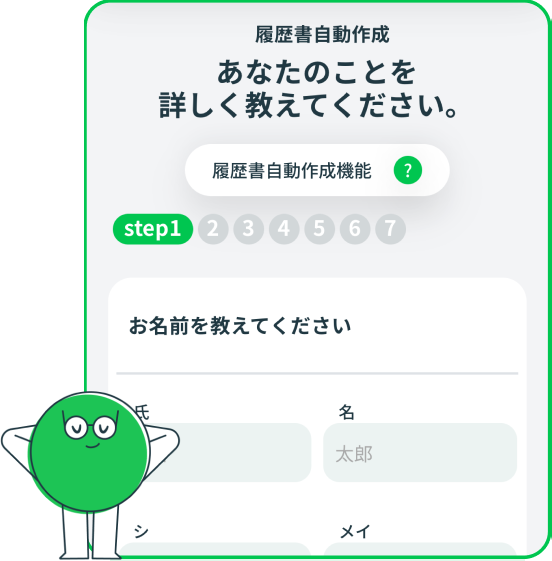

休職からの転職で悩んだらジョバディに相談!

もし休職からの転職で転職理由などの伝え方や表現方法に悩んでいる、面接対策に困っている人は、ジョバディを活用しましょう。ジョバディはあなたの希望に合わせてキャリアアドバイザーに相談できるため、カウンセリングや面接を通して志望動機の作成もサポートします。さらに、面接設定なども簡単に行うことができるため、選考や面接に不安を抱えている方でも、具体的なアドバイスや転職に関する専門的なアドバイスが受けられ、自信を持って転職活動を進められます。

会員登録は無料なので、気軽に利用できる特徴もあります。ぜひジョバディに登録して、休職からの転職活動を成功させましょう。