引き留められない退職理由5選! もめないための例文や退職の仕方を解説

退職の意思を伝えても、はっきりとした理由がなくぼんやりとしている場合は、会社側に引き留められる可能性が高くなります。退職の意思を伝える際は、会社が引き留めにくい退職理由を整理し、適切に伝えることが大切です。そうすることで、円満に退職できる可能性が高まるでしょう。

この記事では、会社側に引き留められず、かつスムーズに退職するための具体的な方法について解説します。

【この記事の要約】

●スムーズに退職するには、引き留めにくい理由を明確にし、一貫した姿勢を貫くことが大切。

●会社が引き留める理由には、業務への影響や上司の評価などがあり、適切な退職理由を選ぶことで交渉が長引くのを防げる。

●待遇面の不満など引き留められやすい理由を避け、転職先が決まっているなど明確な理由を伝えることが効果的。

●退職の意向を伝える際は、退職日を決めてブレずに対応し、口頭だけでなく書面でも伝えることで確実に手続きを進められる。

そもそも会社が退職を引き留める理由

そもそも退職する・しないは個人の自由です。にもかかわらず会社が引き留める理由は、「優秀な人材だから」だけでしょうか。

実は会社が退職を引き留める理由には、一般的に以下の3つの理由があると考えられています。

● 会社が受ける影響が大きい

● 上司のマネジメント力が疑われる

● 本人のためを思っての引き留め

一つずつ見ていきましょう。

会社が受ける影響が大きい

一人退職者が出るということは、その人が担当していた業務を他の従業員が引き継がなければならず、一時的に一人当たりの業務負担が増加してしまいます。退職者の抜けた穴を新しい人材で埋めようにも、採用し、教育するには時間とコストがかかり、即戦力を確保するのは難しいのが現状でしょう。特にクライアント対応を任されている場合は、プロジェクトの進行や取引先との関係に影響が出る可能性があり、信頼関係の維持が課題となります。

上司のマネジメント力が疑われる

部下が退職すると「管理能力が不足している」と見なされ、上司の評価に影響を与える可能性があります。特に自分の管轄するチーム内で短期間に複数の退職者が出ると、人材管理の問題を指摘され、組織運営に対する責任を問われかねません。さらに退職理由が「職場環境の問題」や「上司との関係」によるものであった場合には、管理職としてのそもそもの資質が問われることにもなります。引き留めに一層の力を入れられるケースが多くなるでしょう。

本人のためを思っての引き留め

本人の退職後のキャリアや生活の行く末に不安があることをおもんばかり、上司や同僚が100%の善意から「退職せずにこのまま働いた方が身のためだ」と助言することがあります。転職先の労働環境や将来性を心から懸念し、現在の職場に残る方が安定していると説得される場合もあるでしょう。長年勤務している社員であるほどこういった周囲の情が湧きやすく、上司や同僚が「辞めない方がよい」と親身になって引き留めることが多い傾向にあります。

実際にあった引き留めの例

それではここで実際にあった引き留めの例をいくつか紹介します。

いずれも退職の決意を揺るがしかねない説得話法です。会社の思惑に流されてしまわないよう注意してください。

● 待遇面を期待させるパターン

● 後任や仕事のことを持ち出すパターン

● 強硬策に出たパターン

● 退職日の延長を申し出るパターン

● 過剰に不安をあおるパターン

一つずつ見ていきます。

待遇面を期待させるパターン

給与の引き上げや昇進の可能性を示し、「もう少し待てば待遇が良くなる」と退職を思いとどまるよう説得されることがあります。ボーナス支給後や新しいプロジェクトの開始時期まで待つように促され、退職を先延ばしにされるケースがあるでしょう。また具体的な条件や時期の提示もないまま「今後改善していくから待ってほしい」と言われる場合もあります。安易に信じるとせっかくの退職のタイミングを逃してしまうため、注意が必要です。

後任や仕事のことを持ち出すパターン

「今辞められると業務が回らなくなる」などと強調し、退職希望者の責任に転嫁し、退職を思いとどまらせようとする上司がいます。仕事を引き受けた以上は、せめて後任が決まるまでは待つのが社会人としてのマナーというような理屈を言われ、引き継ぎの責任を過度に押し付けられるかもしれません。ほかにも退職を理由に「職場の雰囲気が悪化した」と伝え、あえて精神的な負担を感じさせることで翻意を促そうとする場合もあります。

強硬策に出たパターン

退職の意思を伝えても一切認めず、「辞めさせない」と会社側から一方的に拒否されることもあります。中には、「契約違反になる」「損害賠償を請求する」など、法的措置を示唆して退職に圧力をかけて脅してくるケースもあり、注意が必要です。また退職日までの業務量を意図的に増やし、精神的・肉体的に負担をかけて翻意させようとする場合もあります。職業選択の自由は憲法で認められた国民の権利であることを忘れないようにしましょう。

退職日の延長を申し出るパターン

「引き継ぎが終わるまで」「繁忙期が過ぎるまで」などの理由から、退職日を先延ばしにするよう求められることがあります。ほかにも具体的な期日を示さずに延長を迫り、結果的に退職のタイミングを遅らせるケースもあります。円満退職のためにも会社側の事情もある程度は考慮する必要があるでしょう。しかし、数日ならともかく長期間の引き留めの場合は、応じてしまうと次の転職活動にも影響が出るため、延長には慎重に対応することが重要です。

過剰に不安をあおるパターン

「今の会社を辞めても転職先は見つからないかもしれない」「新しい環境で本当にやっていけるのか」などといって不安を強調されることがあります。「転職すると給料が下がる」「どこの職場も結局同じような問題はある」とネガティブな情報を繰り返し伝えられるケースもあるでしょう。ほかにも「ここまで育ててやったのに」「後悔しても二度と戻れない」など、精神的なプレッシャーをかけて思いとどまらせようとする場合もあります。

【例文付き】引き留められない退職理由5選

無理な引き留めにあわないようにするには、退職者側も引き留められない退職理由を準備しておくことが重要です。

以下、引き留められない退職理由5選を例文付きで紹介します。

● 新たな挑戦をしたい

● 転職先がすでに決まっている

● スキルアップのために勉強したい

● 心身の状態が良くない

● ライフイベントが関わっている

一つずつ見ていきます。

新たな挑戦をしたい

退職理由として「キャリアアップのために新しい環境で挑戦したい」と伝えれば、会社側はそれ以上引き留めにくくなるものです。併せて具体的な転職先や目標を伝えると、「すでに気持ちが固まっている」「今さら引き留めても無駄」と判断され、無理に引き留められる可能性が低くなるでしょう。「今の会社では実現できない目標がある」と説明することで、会社側も個人の成長を尊重する形で退職を円満に受け入れやすくなります。

例文

「〇〇の分野でプロフェッショナルとしてキャリアを磨いていきたいと思ったのがきっかけです。当社のキャリア区分ではゼネラリストの育成がメインなため、私のようなキャリアプランでは実現が難しいと感じました。

現在は私が目指す〇〇の分野で多くのプロフェッショナル人材を輩出している会社をいくつかピックアップし、次の就職先候補として検討している段階です。大変恐縮ではございますが、なにとそご理解いただきたくお願い申し上げます」

「新しい挑戦のため」というのは、ポジティブで受け入れられやすい理由です。現職ではかなえられない挑戦であることを今一度確認し、強調して伝えるとよいでしょう。

転職先がすでに決まっている

次の会社が決まっていない段階ならまだしも、すでに次の会社と入社の契約を交わしている場合には、引き留められる可能性はかなり低くなります。引き留めても決意は揺るがないであろうことが容易に想像できるためです。さらに「内定を承諾し、入社日も決まっている」と明確に伝えることで、退職を先延ばしにされるリスクも減らせるでしょう。「転職先に迷惑をかけられない」という理由を添えると、よりスムーズに話が進みやすくなります。

例文

「以前より自分のキャリアについて転職を含め考えており、この度内定をいただいたため、誠に申し訳ありませんが、〇月〇日をもって退職させていただきたく存じます。

本来であれば事前に相談すべきところを、このような突然のご報告となってしまい、深くおわび申し上げます。

もちろん退職日までは、誠心誠意当社の業務を全うし、後任者への引き継ぎも漏れなく行う所存です。なにとぞご理解のほど、よろしくお願い申し上げます」

上司との付き合いが長ければ長いほど、事前に相談がなかったことを残念に思われる可能性はあります。しかし、検討段階で相談することで、引き留められ、本来の意思とは異なる選択をしてしまうリスクを考えると、内定が出てから伝えるのも一つの方法です。

スキルアップのために勉強したい

専門知識の習得や資格取得などスキルアップのために退職すると伝えると、会社側も引き留めにくくなるでしょう。「今の仕事を続けながらでは難しい」と説明すれば、「退職するのもやむを得ない」として納得してもらいやすくなります。もし今後の明確な学習計画や進学などの予定がすでにある場合は、具体的に伝えておくのがおすすめです。会社側も引き留める意味はないと判断できるため、スムーズに話が進む可能性が高まるでしょう。

例文

「ビジネススキル向上のため、かねてより独学で〇〇の資格取得の勉強をしてまいりました。しかし、終業後の限られた時間に独学で学ぶには限界があり、〇月よりアメリカのビジネススクールに通うことになりました。誠に勝手ではありますが、〇月〇日で当社を退職させていただきたく存じます。

突然のご報告となり、申し訳ございません。

退職日までは精一杯当社の業務にまい進いたします。最後までどうぞよろしくお願いいたします」

進学予定がすでに決まっていることから、引き留められるリスクは低くなります。ただし、当然ながら突然の退職は会社側に迷惑がかかるため、予定が決まり次第なるべく早く伝える配慮はした方がよいでしょう。

心身の状態が良くない

体調不良や精神的な負担を理由にすると、会社側も無理には引き留めにくくなります。引き留めたことでさらに状態が悪化して、万が一取り返しのつかない事態になったら大変だからです。心身の不調から「このまま働き続けるのは難しい」と正直に伝えることで、円満に退職しやすくなるでしょう。なお、可能であれば医師の診断書を取っておくことをおすすめします。退職交渉の際に提示すると、話をスムーズに進めやすくなります。

例文

「数カ月前より体調が芳しくなく、医療機関を受診したところ、〇〇と診断を受け、医師よりしばらく療養に専念するよう伝えられました。

現在の体調のまま業務を続けるのは極めて難しく、将来のためにも一度退職して療養に専念し、完治を目指したく存じます。

勝手を申し、誠に申し訳ありませんが、なにとぞご理解いただければ幸いです」

体調不良の原因が、現在の仕事や環境と関係がない場合は、在宅勤務など働き方を工夫することで続けられるかもしれません。しかし、今の仕事や職場環境によるストレスから心身に不調をきたしているのであれば、休職もしくは退職するしかないでしょう。無理をして働き続けると、将来働くことすらできなくなる可能性があります。

ライフイベントが関わっている

結婚、出産、介護、配偶者の転勤など、個人的な事情を理由にして伝えると、引き留められにくくなります。生活基盤があっての仕事です。家庭生活との両立が難しい状況で働き続けるのは困難であることを伝えれば、会社も納得しやすいでしょう。伝える際は「退職するのは家庭の事情でやむを得ない」という点を強調すると、社員のプライベートにまで口出しはできないため、無理に引き留められる可能性は低くなります。

例文

「私事で大変恐縮ですが、地方に住む母親が倒れ、介護が必要な状態になりました。兄弟はおらず、頼れる身内が私一人なため、急で申し訳ありませんが、〇月〇日付で退職させていただきたく存じます。今後は地元に戻り、母親の介護をしながら近所でできる仕事を行う予定です。

皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、退職日まで誠心誠意対応させていただきます。なにとぞご理解のほど、よろしくお願い申し上げます」

「パートナーの転勤が急遽(きゅうきょ)決まる」「身内の介護が必要になる」など突然発生する出来事もありますが、家族の事情は会社側も引き留めにくく、受け入れざるを得ません。ただし、迷惑をかけるのも事実ですので、きちんと説明できるよう状況の整理はしておきましょう。

引き留められやすい退職理由

一方で、上司から引き留められやすい退職理由というのも存在します。

以下に紹介する3つの理由から退職を希望した場合、会社側にも改善の余地が残されているため、引き留められる可能性があります。退職交渉が難航するかもしれず、注意が必要です。

● 待遇面で不満がある

● 仕事内容に不満がある

● 勤務形態に問題がある

一つずつ見ていきます。

待遇面で不満がある

給与や昇進に対する不満を理由にすると、会社側が待遇改善を提案し、引き留められる可能性が高くなります。具体的に「給与を上げる」「役職を与える」などの条件提示があるため、自身の退職の決意が揺らぐこともあるでしょう。もちろん会社側のいうように、本当に改善がなされればよいですが、これまで変わらなかったものがいきなり変わるとも考えにくく、保証はありません。不満だけを退職理由にするのは避けた方がよいでしょう。

仕事内容に不満がある

業務内容への不満を理由にすると、異動や部署変更を提案され、引き留められる可能性が高くなります。「希望の仕事を任せる」「環境を改善する」などの説得を受け、退職を思いとどまらせようとするケースが散見されます。その結果、希望するプロジェクトに加えてもらえるなど、一時的に状況が変わることはあるかもしれません。しかし、根本的な問題が解決しない限りいずれ不満が再発するのは必至です。退職をやめるかどうかは慎重に判断しましょう。

勤務形態に問題がある

「残業が多い」「休みが取れない」などを理由にすると、勤務環境の改善を提案され、引き留められる可能性が高いでしょう。テレワークやフレックスタイムの導入、業務量の調整などを持ちかけられ、退職の決意が揺らぐことがあります。しかし、テレワークなどの制度がない、もしくは制度自体はあっても会社がすぐに対応できない場合も考えられます。改善策を提示されたとしても本当に解決するのかどうかは慎重に見極めることが大切です。

引き留めを回避するための方法

引き留めにあうとスムーズな退職ができなくなります。

以下、回避するための方法を紹介しますので、参考にしてください。

● 退職日を決めてブレない

● 退職理由に相当するものをすべて書き出す

● 一番大きな退職理由を明確にする

● 退職理由をポジティブに変換する

● 直属の上司に退職の意思が固いことを伝える

一つずつ見ていきます。

退職日を決めてブレない

退職の意思を伝える際に、「〇月〇日付で退職する」と明確な退職日を決めておくことで、会社側に引き留める余地を与えにくくなります。「引き継ぎが終わるまで」「後任が決まるまで」などといった曖昧な対応をすると、ズルズルと退職を先延ばしにされる可能性が高くなるため、注意が必要です。退職日はブレずに一貫して主張し、交渉には流されない強い決意を持った姿勢を貫くことが、結果的としてスムーズな退職につながります。

引き継ぎにかかる時間の逆算をする

退職日までに業務の引き継ぎを完了させられるように、必要な期間を考えて計画的に準備することが重要です。業務の内容や後任のスキルによって引き継ぎ期間は異なるため、余裕を持ったスケジュールを立てておく必要があります。もし引き継ぎがうまく進まずに滞ると「業務に支障が出るから」などといって退職の延期を求められる可能性があるため、注意してください。引き継ぎは早め早めに着手し、計画的に進めることが何よりも大切です。

必要に応じてマニュアルを作成しておく

引き継ぎには会社作成のマニュアルがない場合などに備えて、自分の担当業務のマニュアルを作っておくと便利です。代わりに業務ができないかもしれないという後任者の不安を取り除くことができます。また、しばらく後任者が決まらない場合にも、マニュアルがあれば業務内容について誰もわからなくなってしまう事態を予防できるため安心です。会社のマニュアルがある場合も、コツや補足などをまとめておくとより安心してもらえるでしょう。

申し出る際には就業規則の確認を

退職の申し出をする前に、会社の就業規則を確認し、必要な手続きや退職までの期間を把握しておくことが重要です。会社によっては「退職の◯日前までに申告」などのルールがあるため、知らずに破ってしまうとトラブルになり、スムーズに退職できなくなる可能性があります。法律上は「退職の2週間前までの申告」でよいことにはなっていますが、円満退職を目指すなら自分が所属する会社のルールを一番に尊重するのが望ましいでしょう。

退職理由に相当するものをすべて書き出す

退職の理由を明確にするために、自分の中で退職を決意するに至った理由を一つひとつすべて書き出し、整理しておくことが重要です。会社側に伝える退職理由と、実際の本音を分けて考えることで、整合性のある引き留められにくい説明をしやすくなるでしょう。上司との面談時に理由を曖昧にしてしまうと、思いとどまるよう説得される可能性が高くなります。退職理由は一貫性を持って説明できるようしっかり準備しておくことが大切です。

一番大きな退職理由を明確にする

退職を決意した理由の中で最も重要なものを一つ選び、それを明確に伝えることで、引き留められる余地を減らせるようになります。退職理由が複数あると「どれか一つ解決策を提示すればこのまま会社に残ってくれるのでは」と思われやすいため、ブレずに一貫した理由を主張することが重要です。「◯◯のために退職を決意しました」と簡潔に伝え、必要以上の説明をしないことも、退職交渉をスムーズに話を進めるポイントです。

退職理由をポジティブに変換する

退職理由を「不満」で終わらせるのではなく、「新たな挑戦」や「自己成長」といった前向きな理由に変換して伝えることで、引き留められにくくなることがあります。「環境が合わなかった」ではなく、「より自分に合う環境を求めている」と伝えることで、円満に話を進めやすくなるでしょう。ネガティブな理由を強調すると「改善するから残らないか」と説得される可能性があるため、あくまでも前向きな理由として表現を工夫することが重要です。

直属の上司に退職の意思が固いことを伝える

退職を決意したら、最初に直属の上司へ伝え、意思が変わらないことをはっきり示すことが重要です。曖昧な伝え方をすると「まだ考え直せる余地がある」と受け取られ、引き留め交渉が長引く可能性があります。申し出の際は、「退職はすでに決定事項である」という断固とした姿勢を貫き、あれやこれやと必要以上に理由を説明しないことがポイントです。意思が固いことが伝われば、スムーズに退職手続きを進めやすくなるでしょう。

口頭だけではなく書面でも伝える

退職の意思を伝える際は、口頭だけでなく退職届や退職願を提出し、正式な意思表示をすることも大切です。口頭のみの申し出だと、「まだ考え直せる」と受け取られやすく、引き留め交渉が長引く可能性があります。中には「聞いていない」などとわざと知らないふりをして退職を先延ばしにする上司もいるかもしれません。「言った」「言わない」のトラブルに発展させないためにも、退職の意思は書面で明確に伝えるようにしましょう。

退職の意向を伝える際のポイント

退職の意思が固まったら、スムーズに受け入れてもらうためにも、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

事前に確認し、退職の意向を伝える際の参考にしてください。

● 1カ月半以上前に伝える

● 直属の上司に一対一で伝える

● 意思が固いことを強調する

● ネガティブなまま理由を伝えない

● 感謝の気持ちを伝える

一つずつ見ていきます。

1カ月半以上前に伝える

就業規則で定められた退職申告の期限を確認し、可能であれば1カ月半以上前に伝えるのがよいでしょう。引き継ぎにかける時間も十分にあり、手続きを円滑に進めやすくなるほか、早めに伝えることで会社側の準備期間が確保され、退職を引き留められる可能性が低くなります。退職日が近づくにつれて引き留めが強くなる傾向がありますので、余裕をもって伝えることが重要です。スムーズに手続きを進められるよう早めのスケジュールを組みましょう。

直属の上司に一対一で伝える

退職の意思は、まず直属の上司に直接伝えることで、誠意を示し円満退職につなげやすくなります。特に親しい同僚などには先に話しておきたい気持ちもわかりますが、間接的に上司に伝わる可能性があるため我慢しましょう。スムーズに意思を伝えるためにも事前にアポイントを取り、落ち着いて話せる環境を用意します。他の同僚や部下の前で話すと、上司の立場を考慮しにくくなり、感情的な引き留めにつながる可能性がありますので注意してください。

意思が固いことを強調する

「辞めるかどうか迷っている」と受け取られると、まだ間に合うと判断され、引き留めに力を入れられてしまいます。すでに退職の意思が固まっていることを明確に伝えることは重要です。曖昧な表現を避け、「〇月〇日に退職します」と具体的に伝えることで、引き留められる可能性を減らせるでしょう。また退職理由を詳しく説明しすぎると説得される余地が生まれるため、必要以上は話さず、簡潔かつ一貫した説明を心がけることが大切です。

ネガティブなまま理由を伝えない

「給与が低い」「人間関係が悪い」などの不満をストレートに伝えると、会社側が改善案を提示して、引き留められる可能性が高くなってしまいます。退職理由は「新しい環境で挑戦したい」「スキルアップのため」など、ポジティブな表現に言い換えて円満に退職交渉を進めましょう。また感情的にならないこともポイントです。理由を整理して簡潔かつ冷静に伝えることで、退職の意思が固いことを示し、不要な引き留めを回避できます。

感謝の気持ちを伝える

退職の意思を伝える際には、これまでの経験やサポートに対する感謝の気持ちを伝えましょう。そうすることで、スムーズに話を進めやすくなります。「お世話になりました」「貴重な経験をさせていただきました」といった言葉をたった一言添えるだけで、上司の印象も格段に良くなり、引き留めが和らぐ可能性があります。たとえ本音の退職理由がネガティブなものであっても、最後まで誠実な対応を心がけることが円満退職のコツです。

どうしても退職を認めてもらえない場合の対処法

ここまで説明した退職理由、伝え方などを工夫しても、どうしても退職を認めてもらえない場合は最終手段として以下の方法があります。

● 別の上司や人事部に伝える

● 退職届を出す

● 労働基準監督署に相談する

● 退職代行サービスを利用する

退職は個人の自由であり、絶対に退職できない職場など存在しません。

一つずつ見ていきましょう。

別の上司や人事部に伝える

直属の上司が退職を認めてくれない場合は、さらに上の上司や人事部に相談し、正式な手続きを進めていくことが有効です。退職は労働者の権利であり、会社が一方的に拒否することはできません。退職を認められないもっともらしい理由をいってくるかもしれませんが、惑わされずに、冷静に対応することが重要です。口頭で伝えても拒否され続ける場合は、退職届を内容証明郵便で送るなど、書面での対応を検討するとスムーズに進みやすいでしょう。

退職届を出す

口頭での退職意思が受け入れられない場合は、正式な書面である退職届を提出することで、退職の手続きを進めやすくなります。なお退職届は直属の上司だけでなく、人事部や総務部に直接提出しておくと、会社側も正式に対応せざるを得なくなるためおすすめです。また「受け取っていない」など受理されない場合を考えて、あえて内容証明郵便で送っておくのも有効です。証拠を残せるため、法的に有効な形で退職の意思を示すことができます。

労働基準監督署に相談する

会社が退職を認めない、退職届を受理しない、脅迫や圧力をかけてくるような場合は、労働基準監督署に相談することが有効です。労働者には退職の自由があり、会社が一方的に拒否することは法律上認められません。専門機関が介入することで会社も退職を受け入れざるを得なくなり、解決に向けて進みやすくなるでしょう。なお労働基準監督署に相談する際は、退職届のコピーや会社とのやりとりの記録を持参すると、スムーズに対応してもらえます。

退職代行サービスを利用する

退職の意思を伝えても認めてもらえない場合は、退職代行サービスを利用するのも一つです。会社との交渉を代行してくれるため、直接会社とやりとりせずに退職手続きを進められます。即日退職の手続きが可能な場合もあり、精神的な負担を軽減できるでしょう。ただし退職代行が代行できるのは退職の手続きだけです。それ以降の転職などのサポートはないため、どうしてもほかに手段がない場合に限って利用を検討した方がよいかもしれません。

退職決定後の流れ

無事、退職の申し出が認められたら、以下の流れに沿って退職手続きを進めていきましょう。

● 会社と相談して退職日を決定する

● 退職届を提出する

● 業務の引き継ぎを行う

● 備品の返却や書類の受け取りを行う

遅滞なくスムーズに進められるよう、特に業務の引き継ぎは前もって資料などをまとめておくのがポイントです。

一つずつ見ていきます。

会社と相談して退職日を決定する

退職が受理されたら、会社と相談の上、業務の引き継ぎや就業規則を考慮しながら退職日を決めます。法律上は2週間前の申し出でよいことにはなっていますが、就業規則で「退職の〇日前までに申告が必要」といった規定がある会社がほとんどです。円満に退職するためにも事前に確認しておくとよいでしょう。会社の都合で極端に退職を先延ばしされることがないよう、話し合いの中でも自分の意向をしっかり伝えることが大切です。

退職届を提出する

退職の意思を正式に伝えるために、退職届を作成して直属の上司に提出するのが一般的です。退職届は「退職を決定事項として申し出る」ための書類であり、受理される前であれば撤回できるという特徴があります。退職願と混同されがちですが、こちらは「退職していいか願い出る」ための書類ですので、意味合いが異なります。なお退職届は会社によって指定の書式がある場合もあるため、就業規則とともにあらかじめ確認しておきましょう。

業務の引き継ぎを行う

退職日までに業務の引き継ぎを遅滞なく終わらせることで、職場への迷惑を最小限に抑えられ、円満退職につなげやすくなります。事前に引き継ぎ内容をリスト化し、マニュアルを作成しておけば、引き継ぎ漏れを防げるほか、後任者にスムーズに業務を引き継げるようになるでしょう。また引き継ぎの際は口頭だけで終わらせず、メールや文書でも引き継ぎ内容を残しておくと、退職後の問い合わせを減らすことができるためおすすめです。

備品の返却や書類の受け取りを行う

退職前には会社から支給された社員証、制服、PC、鍵などの備品を忘れずに返却することが重要です。業務で使用した書類やデータも残さず返却します。後日自宅に郵送されるものを除いて、退職後に必要となる離職票、源泉徴収票、雇用保険被保険者証などの書類を受け取り、次の職場や手続きに備えましょう。返却や受け取りの漏れがあると、後から会社と連絡を取る手間が発生するため、退職前にリストを作成して確認すると安心です。

引き留められないよう退職・転職したいならジョバディに相談!

「転職理由などの言い方全般で悩んでいる」「どうしても転職したい」という人はジョバディにご相談ください。

あなたのスキルや希望に合った求人紹介はもちろん、キャリア相談や条件交渉、面接対策など多岐にわたるサポートを提供します。転職先を決めてから退職を申し出る場合など、円満解決のアドバイスももらえるのでおすすめです。

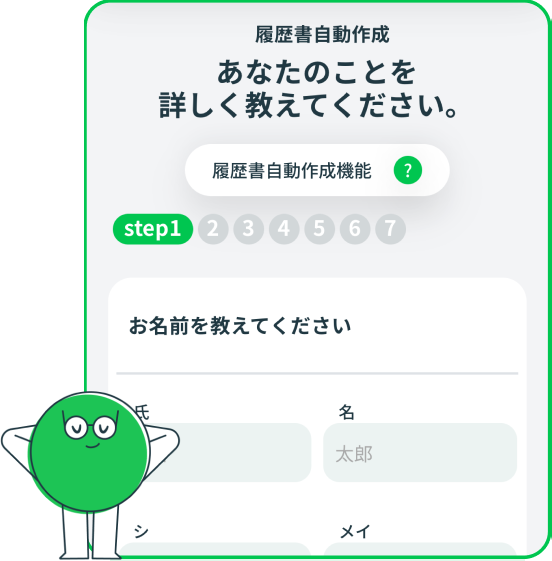

ジョバディは利用者の「ちょうどいい」を追求した新しいタイプの転職サービスです。書類不要でエントリーができる便利な機能や、スタイルに合わせて利用するサービスを選べる自由さを兼ねそろえています。

転職サイトと転職エージェントのいいとこ取りのジョバディに、まずは無料の簡単登録から始めてみませんか。