体調不良は退職理由になる? 円満退社する方法や転職での伝え方を解説

「体調不良が原因で退職したいけれど、円滑に退職できるのだろうか?」

この記事にたどり着いたあなたは、そのような悩みを抱えているのではないでしょうか。

体調不良が原因で退職を考えている人も多いと思いますが、具体的な退職の手順が分からず悩んでいる人もいるでしょう。

退職をスムーズに進めるためには、適切な伝え方や手続きを理解し、対処法を実践してみましょう。

そこで本記事では、体調不良を原因に転職する際のポイントについて紹介します。

・体調不良を理由に退職する場合、法律上のルールを理解し、会社とのトラブルを避けながら適切に手続きを進めることが重要。退職の申し出方法や診断書の提出可否など、スムーズに進めるためのポイントを押さえる必要がある。

・退職時の伝え方や会社側の対応を考慮し、円満に退職できるよう準備することが大切。直属の上司にどのように伝えるか、引き継ぎや退職届の提出など、円滑な退職のための具体的な対策が求められる。

・退職後の転職活動では、体調不良をポジティブな理由に言い換え、面接での伝え方を工夫することが重要。

・退職や転職の選択肢を考えながら、自分の健康を最優先にし、無理のない働き方を見つけることが大切。

円満退職する方法や、転職時の退職理由の伝え方についても紹介しますので、興味のある方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

体調不良が理由でも退職できる

体調不良に悩み、退職を検討している人の中には、体調不良が退職の正当な理由として認められるか不安に感じている人もいるでしょう。

結論として、体調不良は正当な退職理由であり、体調不良が原因で退職することは可能です。

雇用期間が設けられていない正社員であれば、体調不良に限らず、本人の意思があればどのような理由でも退職することができます。

体調不良と一言で言っても、その人によって深刻さの程度は異なるでしょう。

もし、長期的な療養が必要な場合や、業務の継続が難しい場合は、早めに退職の意向を伝えることが望ましいでしょう。

退職理由を伝える際は「健康上の理由」などシンプルな表現を使い、必要に応じて診断書を提出すると円滑に進められます。

体調不良での退職は甘えではなく自己防衛

体調不良が原因で退職を考えている人の中には「体調不良くらいで辞めてもよいのだろうか」と不安に感じる人もいるでしょう。

しかし、体調不良での退職は、健康を守るための自己防衛であり、決して甘えではありません。

体調不良であるにもかかわらず、無理に働き続けるとさらに症状が悪化し、結果的に長期離脱や転職の難航につながる恐れもあります。

退職後に体調を回復させることで、次の仕事に前向きに取り組むことができ、キャリアにも良い影響を与えることができるでしょう。

体調不良であることに見て見ぬふりをして、今より悪化させないためにも、体調不良での退職は甘えではなく自己防衛という認識を持つようにしましょう。

診断書の提出は必要ない

体調不良が原因で退職する際に、病院での診断書を提出する必要があるのか疑問に思う人もいるでしょう。

結論として、診断書の提出は必要ありません。

体調不良を理由に退職する際、診断書の提出は法律上義務付けられていないからです。

上記で説明した通り、雇用期間が設けられていない正社員の場合、退職は本人の意思で決められます。

とはいえ、退職理由を体調不良とした場合、会社によっては診断書の提出を求められることもあるでしょう。

しかし、それは必須事項や義務ではないため、断ることも可能です。

一方で、診断書を提出すれば、具体的な症状が正確に伝わったり、退職理由の裏付けにもなったりします。

そのため、円満退職を目指す場合は提出を検討するとよいでしょう。

有期雇用の場合は条件による

上記で雇用期間が設けられていない正社員であれば、退職は自分の意思で決められると説明しました。

その一方で、雇用期間が設けられている有期雇用の場合は、どうなるのかも気になると思います。

有期雇用契約の場合、原則として契約期間満了までは業務を続けることが求められます。

ただし、体調不良など、やむを得ない事情があれば、退職を認められることが法律で定められています。

そのため、契約社員やパート、アルバイトなどの有期雇用でも、契約期間中に体調不良が原因で働ける状態でなくなった場合は退職するのが一般的でしょう。

やむを得ない事情には、体調不良以外にもけがや家族の介護なども含まれます。

体調不良が原因で退職を希望する場合は、医師の診断書を提出するなど、正当な理由であることを示すことでスムーズに進むでしょう。

拒否される場合は退職代行サービスを使うのも手

体調不良が原因で退職を申し出ても、会社側から拒否されるのではないかと不安に感じる人もいるでしょう。

たとえ会社側が退職を拒否しても、法律では労働者に退職の意思があれば退職することは可能と決められています。

もし、退職の意向を伝えても引き留められたり、取り合ってもらえなかったりする場合は、退職代行サービスの利用を検討するのも一つの手です。

退職代行サービスを利用すれば、会社と直接やりとりせずに手続きを進められ、精神的な負担を軽減できるメリットがあります。

ただし、退職代行サービスを利用する際には、違法性がない業者か調べてから利用することをおすすめします。

例えば、弁護士や労働組合と連携している業者だと、安心して利用できるでしょう。

体調不良を理由に退職する場合の流れ

体調不良は、退職の正当な理由になると説明しました。

次に、体調不良を理由に退職する場合はどのような流れになるのか気になると思います。

ここで、体調不良を理由に退職する場合の流れについて解説します。

・直属の上司に退職の意向を伝える

・退職届を提出する

・業務の引き継ぎや退職手続きを進める

・社内や取引先へのあいさつ回りをする

・貸与品の返却などを進める

上記5つの流れに沿って紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

直属の上司に退職の意向を伝える

体調不良を理由に退職する場合の流れの1つ目は、直属の上司に退職の意向を伝えることです。

体調不良が原因で退職する意思が決まった場合、まず直属の上司に口頭またはメールで伝えるのが一般的な手順です。

理由を聞かれた場合は、「健康上の理由で業務の継続が難しい」と簡潔に伝えましょう。

ただし、退職理由の詳細や退職日について聞かれることも予想されるので、事前に話す内容についてまとめておくとよいでしょう。

また、退職の意向は、遅くても退職したい日の1カ月前までを目安に伝えましょう。

法律上は14日前までに伝えれば問題ありませんが、退職届の準備や引き継ぎの調整なども踏まえて早めに伝えることをおすすめします。

会社の規則や状況に応じて、退職の意思を伝えることで、円満退職につながります。

退職届を提出する

体調不良を理由に退職する場合の流れの2つ目は、退職届を提出することです。

退職の意向を伝えた後は、会社の規定に従って退職届を提出する必要があります。

退職届には「一身上の都合により退職します」という旨を記載し、体調不良の詳細を記載する必要はありません。

会社によって書式は異なり、会社によっては書式が準備されている場合もあります。

期限内に丁寧に書き終えて、手渡しするか、難しい場合は郵送で提出しましょう。

会社によって、退職届の書式は異なりますが、自由書式の場合の退職届の例文を下記で紹介します。

退職届の例文

自由書式の場合の退職届の例文です。

「退職届

このたび一身上の都合により、令和〇年〇月〇日をもちまして、退職いたします。

令和△年△月△日 営業部 氏名

株式会社□□□□

代表取締役 ■■■■殿」

「令和〇年〇月〇日」の部分には退職日を、「令和△年△月△日」の部分には退職届の提出日を記入しましょう。

「一身上の都合により退職する」という書き方は、体調不良が原因の退職以外にも記入できる文言です。

また、退職届は基本的に縦書きで作成します。

手書きかパソコンで記入するかはどちらでも問題ないので、自分に合った方法で作成しましょう。

業務の引き継ぎや退職手続きを進める

体調不良を理由に退職する場合の流れの3つ目は、業務の引き継ぎや退職手続きを進めることです。

退職日までに、業務の引き継ぎを行い、同僚や後任者がスムーズに対応できるよう準備しましょう。

余裕を持って引き継ぎ業務が完了するように、事前にスケジュール管理をしましょう。

また、資料にまとめて誰が見ても分かりやすい状態にしておくと、トラブルを防ぐことができます。

併せて、会社の指示に従い、健康保険や年金などの退職手続きを進める必要もあります。

体調が優れない場合は、無理をせず可能な範囲で対応し、必要に応じて上司に相談するようにしましょう。

社内や取引先へのあいさつ回りをする

体調不良を理由に退職する場合の流れの4つ目は、社内や取引先へのあいさつ回りをすることです。

同僚やお世話になった上司へ退職のあいさつをして、円満に退職できるようにしましょう。

場合によっては、取引先や顧客に対してもあいさつ回りをすることもあります。

体調が優れず、あいさつ回りができない場合は、メールや手紙で感謝の気持ちを伝える方法もあります。

退職後の関係性も考え、前向きな言葉を添えてあいさつし、悪い印象が残らないようにしましょう。

貸与品の返却などを進める

体調不良を理由に退職する場合の流れの5つ目は、貸与品の返却などを進めることです。

退職日までに社員証や制服、パソコンなど、会社から貸与されたものを忘れずに返却しましょう。

返却が必要なものは事前にリストアップし、余裕を持って準備しておくと焦らずに済みます。

もし、返却を怠ってしまうと、トラブルの原因になるため、会社の指示に従い速やかに対応するようにしましょう。

円満退社するためのポイント

体調不良が原因で退職する際、なるべく円満に退職したいと考えている人も多いでしょう。

ここで、円満退社するためのポイントについて解説します。

・1カ月前には退職の意向を伝える

・必ず直属の上司に最初に伝える

・抵抗がなければ病状について説明する

・伝え方に注意する

・引き留めを受けても応じない

上記5つのポイントに分けて紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

1カ月前には退職の意向を伝える

円満退社するためのポイントの1つ目は、1カ月前には退職の意向を伝えることです。

先述の通り、退職の意思が固まったら、退職予定日の1カ月前までには会社側に伝えておくようにしましょう。

早めに伝えることで、業務の引き継ぎや後任の調整をスムーズに進めることができます。

ただし、会社の就業規則で退職の申告期限が決められている場合もあります。

就業規則は法律ではなく、ルールですが、従うことで円満退社につながります。

会社側の都合も考慮し、退職の意思は早めに伝えるようにしましょう。

必ず直属の上司に最初に伝える

円満退社するためのポイントの2つ目は、最初に直属の上司に退職の意思を伝えることです。

退職の意向を伝える際は、必ず直属の上司に最初に伝えるのがマナーです。

もし、上司より先に同僚や他部署に話して、その話が伝わってしまうと、上司の心証を悪くし、円満退職が難しくなる可能性があります。

上司に退職の意思を伝える際は、感謝の意を示しつつ、退職理由を伝えるとよいでしょう。

自分の都合で上司の時間を割いてもらうことになるので、簡潔に話せるように事前に準備しておきましょう。

抵抗がなければ病状について説明する

円満退社するためのポイントの3つ目は、抵抗がなければ病状について説明することです。

体調不良を理由に退職する場合、可能であれば病状や体調について説明すると、話がスムーズに進みやすくなります。

上司が体調についての状況を理解しやすくなり、引き留めや誤解を防ぐ効果もあります。

場合によっては、診断書を提出することで、説得力を持たせることもできます。

しかし、人によっては体調不良の詳細について話したくない人もいると思います。

その場合、無理に詳細を伝える必要はなく、「治療に専念するため」などシンプルな表現でも問題ありません。

伝え方の例文

体調不良で退職する場合の、上司への伝え方の例文を紹介します。

「お忙しい中、貴重なお時間を確保していただきありがとうございます。

ここ数カ月、体調不良により休みが増えてしまい申し訳ございません。

家族や医師と相談しながら、通院を続けているのですが、体調の悪化は変わらない状態です。

この状態のままでは、会社に大きな迷惑をかけてしまうと感じたため、退職させていただきたく考えております。

日頃からたくさんのご指導をいただいているにもかかわらず、申し訳ございません。

引き継ぎ業務については、責任を持って行わせていただきます。

突然の申し出となり恐れ入りますが、ご検討のほどよろしくお願いいたします」

退職することで、迷惑をかけて申し訳ないという気持ちも交えて伝えることがポイントです。

体調不良は仕方がないことです。

ただし、円満退社につなげるためには、会社側を責めるような発言は避けて角が立たない言い方になるように注意しましょう。

可能であれば早めに伝えておくとよい

円満退社のポイントの1つに、退職の意向は1カ月前までに伝えておくことを紹介しましたが、可能であれば、より早めに伝えておくことをおすすめします。

可能な限り早めに上司へ伝えることで、会社側も引き継ぎや業務調整をスムーズに進めることができます。

会社側も対応しやすくなることで、円満退職につなげられます。

体調が不安定な場合は、無理のない範囲で伝えるタイミングを調整しましょう。

不安な場合は診断書を見せるのもよい

体調不良による退職をする場合、自分の症状を信じてもらえるか不安に感じる人もいるかもしれません。

もし、不安に感じる場合は、退職理由として納得してもらうために、診断書を上司に見せるのも一つの方法です。

診断書があれば、体調不良が正当な理由であることを客観的に示すことができます。

ただし、提出は義務ではないため、無理に見せる必要はなく、状況に応じて判断するようにしましょう。

伝え方に注意する

円満退社するためのポイントの4つ目は、伝え方に注意することです。

退職の意向を伝える際は、感謝の気持ちを含めて丁寧に伝えることが重要です。

日々お世話になっていること、指導してもらっていることへの感謝を忘れてはいけません。

また「会社に迷惑をかけて申し訳ない」という姿勢も示すと、角が立たずに話が進みます。

退職理由は「健康上の理由で業務継続が難しい」と簡潔に伝え、必要以上にネガティブな表現は避けましょう。

引き留めを受けても応じない

円満退社するためのポイントの5つ目は、引き留めを受けても応じないことです。

退職の意向を伝えた際、上司から引き留められる可能性もありますが、無理に応じる必要はありません。

「後任が見つかるまで辞めないでほしい」と言われたり、他部署への異動を打診されたりする可能性もありますが、それに応じると、退職までの期間が長引いてしまいます。

体調不良で無理に働き続けると症状が悪化し、長期的なキャリアにも影響を与える可能性があります。

自分の身を守るためにも「健康上の理由で業務の継続が難しい」と一貫した態度を示し、冷静に対応することが大切です。

【方法別】体調不調でそのまま退職する場合の伝え方

体調不良が原因で退職する際、どのように伝えるか悩む人もいるでしょう。

基本的には、退職の意向は直接伝えるのがよいのですが、それが難しい人もいるかもしれません。

ここで、直接伝えるのが難しい人に向けて、その他の退職の伝え方について解説します。

・メールで伝える場合

・電話で伝える場合

・手紙で伝える場合

・退職代行を利用する場合

上記4つの方法に分けて紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

メールで伝える場合

1つ目は、メールで退職を伝える場合です。

体調不良で出社が難しい場合や、直接話すことも難しい場合は、メールで退職の意向を伝えることも可能です。

メールで退職を伝えると、履歴が残ることや、精神的な負担が軽減されるというメリットもあります。

メールの件名は「退職のご相談」などシンプルにし、本文では「健康上の理由で退職を希望する」旨を簡潔に書きましょう。

メール送信後、上司からの返信を確認し、必要に応じて電話や郵送で正式な手続きを進めます。

メールで退職を伝える際の例文を紹介します。

「〇〇(上司の名前)さん

お疲れさまです。〇〇(氏名)です。

お休みをいただき、ご迷惑をおかけしています。

このたび、退職のご相談をしたくご連絡を差し上げました。

ここ数カ月、体調不良によりお休みをいただいておりましたが、なかなか体調が回復しない状況にあります。

医師からも治療に専念するようにいわれており、私としても休みが必要だと感じています。

このまま在職していても会社に大きな迷惑をかけることになるため、退職したいと考えています。

本来であれば直接お話しすべき内容ですが、出社が難しく、メールでご連絡させていただきました。

突然の申し出となり、大変申し訳ございません。

退職にあたって、必要な手続きなどございましたらご指示いただけますでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほどなにとぞよろしくお願いいたします」

電話で伝える場合

2つ目は、電話で退職を伝える場合です。

出社は難しいけれど、電話で直接話すことができる人は、上司に電話をして退職の意向を伝えるのがよいでしょう。

電話をする際は、まず「お時間をいただけますか」と確認した上で「健康上の理由で退職を希望しています」と簡潔に伝えましょう。

上司から引き留めを受けたり、詳しい説明を求められたりする可能性もあります。

そのような場合も、「医師の判断で仕事の継続が難しい」と一貫した姿勢を保つことが大切です。

また、後々のトラブルを防ぐためにも、会話内容を録音したり、電話をした後にメールを送ったりして証拠を残すのもおすすめです。

電話で退職を伝える際の例文を紹介します。

「〇〇です。お疲れさまです。ただいまお時間よろしいでしょうか。(電話の許可を得る)

お忙しいところすみません。

このたびは体調不良によりお休みをいただき、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

今後の勤務についてご相談したく、お電話いたしました。

体調が思うように回復せず、医師からも治療に専念する必要があるため、仕事の継続は難しいといわれています。

そのため、突然の申し出にはなりますが、退職したいと考えています。

本来であれば直接お話しすべき内容ですが、出社が難しく、電話でご連絡させていただきました。

つきましては、退職にあたって、必要な手続きなどございましたらご指示いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします」

手紙で伝える場合

3つ目は、手紙で退職を伝える場合です。

電話やメールで退職の意思を伝えるのが難しい場合は、手紙で伝えるという手段もあります。

手紙での報告になったことを謝罪した上で、退職理由は「健康上の理由により、業務の継続が困難なため退職いたします」と簡潔に記載しましょう。

手紙で伝える場合は、退職届も同封して送りましょう。

また、送付時は内容証明などの記録が残る方法を選び、会社に確実に届くようにします。

トラブルを防ぐためにも、手紙のコピーを手元に残しておくことをおすすめします。

退職代行を利用する場合

4つ目は、退職代行サービスを利用して退職を伝える場合です。

自分から退職を伝えられないという人や、既に会社側との間にトラブルが起きて連絡しづらいという人もいるかもしれません。

その場合は、退職代行サービスを利用する方法もあります。

退職代行サービスを利用すれば、会社側と直接やりとりせずに退職手続きを進められるため、精神的負担を軽減することができます。

一方で、円満退社できるとはいいにくい方法でもあります。

サービスを選ぶ際は、弁護士が関与しているか、実績があるかなどを確認し、信頼できる業者を選ぶことをおすすめします。

体調不良が理由の退職でよくある引き留めと対策

体調不良が理由で退職する場合、引き留めを受けないか不安に感じる人もいるでしょう。

ここで、よくある引き留めとその対策について解説します。

・休職をすすめられた場合

・うやむやにされそうな場合

上記2つの場合に応じて紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

休職をすすめられた場合

まず、休職をすすめられた場合です。

体調不良を理由に退職を申し出ると、会社から休職をすすめられることがあります。

休職制度を利用すれば、一定期間仕事を休みながら回復を目指すことができます。

しかし、復職が前提となるため、早く治さなければならないとプレッシャーに感じてしまう恐れがあります。

退職の意思が固い場合は、「回復の見込みが立たないため退職を決意しました」と明確に伝えることが大切です。

うやむやにされそうな場合

次に、うやむやにされそうな場合です。

退職の申し出をしても、上司がはっきりとした返答をせず、退職を引き延ばされることがあります。

その場合は、退職届を提出し「〇月〇日をもって退職します」と明確な意思を示すことが重要です。

それでも対応してもらえない場合は、人事部に直接相談するか、退職代行の利用も検討しましょう。

退職せずに体調不良のまま働き続けるリスク

体調不良が原因で退職を考えているけど、なかなか退職の意向を伝えられないという人もいるかもしれません。

しかし、体調不良のまま働き続けることはさまざまなリスクを引き起こします。

ここで、退職せずに体調不良のまま働き続けるリスクについて解説します。

・さらに体調が悪化する恐れがある

・業務に支障をきたす可能性がある

・無断欠勤やバックレ、退職のトラブルにつながる可能性がある

上記3つのリスクに分けて紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

さらに体調が悪化する恐れがある

体調不良のまま働き続けるリスクの1つ目は、さらに体調が悪化する恐れがあることです。

体調不良のまま働き続けると、さらに症状が悪化し、長期的な治療が必要になる可能性があります。

自分の限界を超えて無理をすると、慢性的な疲労やストレスが蓄積し、回復が困難になることもあります。

その結果、将来的なキャリアが絶たれたり、心身共に崩壊してしまったりすることにつながります。

限界を超えてしまう前に、早めに休養を取ることで、症状の悪化を防ぎ、将来的な健康リスクを軽減することに努めましょう。

業務に支障をきたす可能性がある

体調不良のまま働き続けるリスクの2つ目は、業務に支障をきたす可能性があることです。

体調不良のまま働き続けると、集中力や判断力が低下し、仕事の質が落ちてしまいます。

パフォーマンスが落ちることでミスが増え、職場や取引先との信頼関係にも影響を及ぼすことがあります

そのような事態を避けるためにも、適切な休養や退職を検討することが重要です。

無断欠勤やバックレ、退職のトラブルにつながる可能性がある

体調不良のまま働き続けるリスクの3つ目は、無断欠勤などをしてしまい、トラブルにつながる可能性があることです。

体調不良のまま働き続けると、出勤することや上司に連絡すること自体が困難になり、結果として無断欠勤や突然退職してしまう恐れもあります。

無断欠勤を続けると、懲戒処分になるなど、退職時のトラブルの原因となることもあります。

体調が限界に達する前に、上司に相談し、退職の意向を伝えるようにしましょう。

体調不良による退職に伴う転職のポイント

体調不良で退職する人の中には、転職に前向きな人もいるでしょう。

しかし、転職活動をする際には、注意点もあります。

ここで、体調不良による退職に伴う転職のポイントについて解説します。

・体調が回復してから始める

・体調不良の原因につながらない職場を探す

・履歴書に退職理由を書く必要はない

上記3つのポイントに分けて紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

体調が回復してから始める

体調不良による退職に伴う転職のポイントの1つ目は、体調が回復してから始めることです。

転職活動は、精神的にも肉体的にも負担がかかるため、体力が必要です。

そのため、無理に急いで転職活動を始めず、十分に回復してから取り組むことが大切です。

体調が万全でないまま転職活動を始めると、再び体調を崩し、長続きしない可能性があります。

次の職場で安定して働くためにも、しっかり休養し、健康を最優先に考えましょう。

体調不良の原因につながらない職場を探す

体調不良による退職に伴う転職のポイントの2つ目は、体調不良の原因につながらない職場を探すことです。

せっかく転職しても、前職と同じ理由で体調不良になってしまっては本末転倒です。

そのため、転職先を選ぶ際は、前職で体調不良の原因となった要素がないかを慎重に確認することが重要です。

労働時間や業務内容、職場環境を事前に調べ、自分の体調に合わせて職場を選ぶようにしましょう。

調べる際には、求人情報だけでなく、企業の口コミや面接時の雰囲気も参考にし、無理なく働ける環境かどうかを見極めましょう。

履歴書に退職理由を書く必要はない

体調不良による退職に伴う転職のポイントの3つ目は、履歴書に退職理由を書く必要はないということです。

履歴書に退職理由を書く際は「一身上の都合により退職」と記載すればよく、体調不良の詳細を書く必要はありません。

具体的な理由を記載すると、企業側に余計な不安を与える可能性があるため、簡潔な表現をすることが望ましいでしょう。

面接で退職理由を聞かれた場合も、「健康管理を見直し、万全な状態で仕事に取り組めるようになった」など前向きに伝えることが大切です。

体調不良での退職に伴う転職面接での伝え方

転職活動では、前職の退職理由を聞かれることもあるでしょう。

体調不良が原因で退職したことを後ろめたく感じる人は、どのように説明すればよいか不安に感じるかもしれません。

ここで、面接での転職理由の伝え方について解説します。

・絶対にウソをつかない

・体調が回復傾向であることを伝える

・前向きな転職であることをアピールする

上記3つのポイントに分けて紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

絶対にウソをつかない

転職理由の伝え方の1つ目は、絶対にウソをつかないことです。

退職理由でウソをつくと、後々トラブルを引き起こす可能性もあるため、正直に伝えるようにしましょう。

体調不良が理由で転職したことを、ネガティブに捉えられるのではないかと不安に感じるかもしれません。

しかし、ウソをつくのではなく「現在は回復し、問題なく働ける」と前向きな姿勢を示すことが大切です。

過去の状況を簡潔に説明しつつ、今後の働き方について具体的に伝えると、面接官を安心させることができるでしょう。

体調が回復傾向であることを伝える

転職理由の伝え方の2つ目は、体調が回復傾向であると伝えることです。

面接では、体調が回復しており、転職後は問題なく働けることを明確に伝えることが重要です。

「治療を終えて体調が安定している」「働き方を見直し、再発防止に努めている」など、前向きな姿勢を示すようにしましょう。

面接官に「また体調を崩して辞めるかもしれない」と思われないよう、具体的な改善策も伝えるとよいでしょう。

前向きな転職であることをアピールする

転職理由の伝え方の3つ目は、前向きな転職だとアピールすることです。

転職面接では、ネガティブな印象を避け、前向きな転職であることを強調するのが重要です。

「これまでの経験を生かし、新しい環境で成長したい」「働き方を見直し、長く活躍できる職場を探している」など、ポジティブな表現を使うとよいでしょう。

体調不良による退職を必要以上に強調せず、今後の意欲や適性をアピールすると好印象につながります。

【原因別】転職時の退職理由の伝え方

上記で、転職の理由の伝え方についてポイントを紹介しました。

では、具体的にどのように退職理由を伝えればよいのでしょうか。

ここで、原因別に分けて、退職理由の伝え方について解説します。

・メンタルの不調が体調に影響した場合

・環境や業務が原因の場合

・体調不良を乗り越えたことをPRしたい場合

上記3つの場合に分けて紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

メンタルの不調が体調に影響した場合

1つ目は、メンタルの不調が原因で退職した場合です。

前職でメンタルが不調になった原因は何かを明確にし、それを踏まえてどのような働き方をしたいかを考えましょう。

転職面接では、「働き方を見直し、長く働ける環境を求めている」と前向きに伝えることが重要です。

「業務の負担が大きく、体調を崩してしまったが、現在は回復している」と、回復したことまで簡潔に説明するとよいでしょう。

今後の働き方や意欲を強調することで、面接官に安心感を与えることができます。

例文

メンタルの不調が原因で退職した場合の、退職理由の例文を紹介します。

「前職ではさまざまな業務に携わっていたこともあり、昼夜問わず働く生活スタイルを続けていました。

体調管理よりも業務を優先した結果、体調を崩してしまい、やむを得ず退職いたしました。

退職後、休養の時間が取れたことで、現在は体調も回復しております。

そのことで、改めて健康であることの大切さを痛感いたしました。

今後は体調管理を徹底し、仕事と自分自身の健康の双方に向き合い続けます」

環境や業務が原因の場合

2つ目は、職場の環境や業務が原因で退職した場合です。

環境や業務が原因で体調不良になった場合、前職の職場に対してネガティブなイメージを持ち続けているかもしれません。

しかし、転職面接では、前職の環境や業務内容を否定せず、「より自分に合った働き方を求めている」と前向きに伝えることが重要です。

例えば「業務量が多く体調を崩したが、働き方を見直し長く働ける環境を探している」などと説明するとよいでしょう。

前職での経験を踏まえ、自身の適性を考慮し、無理なくパフォーマンスを発揮できる職場を選びたい旨を伝えると好印象につながります。

例文

職場の環境や業務が原因で退職した場合の、退職理由の例文を紹介します。

「前職は、業務量に対して部署の人数が非常に少なかったため、一人当たりの業務量が非常に多い環境でした。

私の場合は部署でリーダーを務めていたこともあり、夜中まで残業することも多々ありました。

体力には自信があったため、日々の業務を乗り越えていたのですが、ある日突然体調を崩してしまいました。

部署の人員を増やすなど、改善できることがないか相談したものの、業務が回らなくなったことで部署自体が解体され、退職に至りました。

その後、病院での治療によって、体調も万全の状態に戻りました。

部署ごとに適切な人員配置をされている御社であれば、長期的に仕事に取り組んでいけると考え応募いたしました」

体調不良を乗り越えたことをPRしたい場合

3つ目は、体調不良を乗り越えたことをPRしたい場合です。

この方法なら、体調不良での退職という一見ネガティブなイメージのものを、ポジティブにアピールすることができます。

体調不良を乗り越えた経験を「自己管理能力の向上」や「働き方の工夫」につなげてアピールすることが重要です。

「健康管理を徹底し、安定して働けるようになった」と伝えると、前向きな姿勢を示すことができます。

過去の経験を生かし「効率的な働き方を意識するようになった」など、成長につながった点を強調するとよいでしょう。

例文

体調不良を乗り越えたことをPRする際の例文を紹介します。

「私は、以前、体調不良によって療養を余儀なくされました。

その治療のために、さまざまな媒体からの情報収集や食事管理の徹底など、あらゆる努力をしました。

その結果、想定より早く完治することができました。

この経験から、健康であることの重要性を痛感し、治療を乗り越えられたことで、人間としての成長の機会を得ることができました。

完治した今、働きたいという気持ちでいっぱいですので、今後は体調管理も徹底してまいります」

体調不良に伴う退職中の公的支援制度

体調不良が原因で退職した場合、公的支援を受けられる可能性があります。

ここで、体調不良や退職時に活用できる公的支援制度について解説します。

・傷病手当金

・失業手当(失業保険)

上記2つの制度に分けて紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

傷病手当金

1つ目は、傷病手当金です。

傷病手当金は、健康保険に加入している会社員が病気やけがで働けなくなった場合に受け取れる給付金です。

体調不良やけがによる休業中の生活を保障するために設けられた制度です。

傷病手当金が給付される条件は以下の通りです。

・体調不良の原因が業務外で発生したものであること(※業務中や通勤中に起こった場合は、労災保険が適用されます。)

・仕事に就けない状態であること

・体調不良によって会社を休んだ日が3日間続いていること

傷病手当金は、最長で1年6カ月間支給されます。

失業手当(失業保険)

2つ目は、失業手当(失業保険)です。

失業手当(失業保険)は、退職後に求職活動を行う人が一定期間受け取れる給付金です。

失業した人が安定した生活を送りながら、次の仕事を見つけるサポートをするために設けられた制度です。

体調不良が理由で退職した場合でも、「特定理由離職者」と認められれば、自己都合退職より早く受給できる可能性があります。

失業手当(失業保険)が給付される条件は以下の通りです。

・(体調不良が治り)すぐに働ける状態であること

・求職活動を積極的にしていて、就業意欲があること

・雇用保険の加入期間が1年間のうち通算6カ月以上あること

失業手当(失業保険)の申請にはハローワークに出向き、離職票を提出する必要がありますので、早めに準備しておくとよいでしょう。

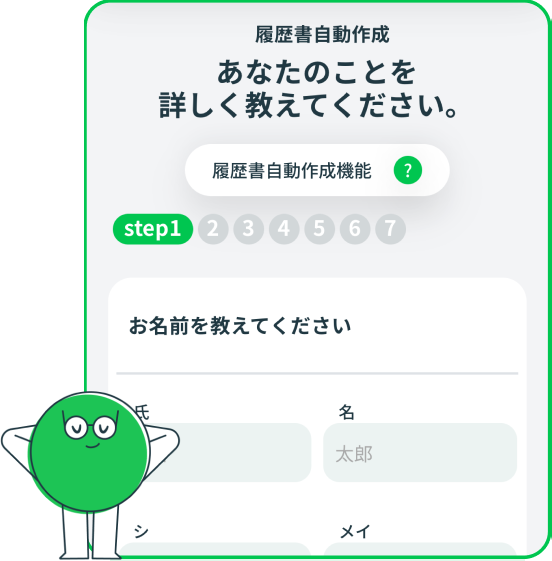

誰かにサポートしてほしいと思ったらジョバディに相談!

ここまで、体調不良が原因で退職する場合の手順や、転職時の退社理由の伝え方について紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

体調不良が原因で退職した人の中には、体調が回復したら前向きに転職活動を進めたいと考えている人も多いでしょう。

一方で、転職面接時の退職理由の答え方に悩んでいる人もいるでしょう。

そんなときは、転職エージェントを活用して、転職活動をスムーズに進めるのも有効です。

その転職エージェントの一つとして、ジョバディへの登録をおすすめします。

ジョバディにはキャリアアドバイザーが在籍しているので、面接時の受け答えの相談をすることができます。

また、あなたの目的や適性に応じた求人を紹介してもらえます。

体調不良の原因となった要素を除外して、効率的に求人を探すことができます。

他にも、面接対策や書類作成など各種相談を受けることもできます。

ホームページから、簡単にオンライン相談の予約ができますので、転職成功を目指している人は気軽に相談してみてくださいね。