再就職が不安......成功させるポイントを解説!

キャリアや働き方を見直すために、いったん完全に離職する場合、再就職できるかどうか、どのように活動すればよいのか不安を感じる方が少なくありません。

この記事では再就職を成功させるコツや、再就職にまつわる不安への対処法について解説しています。

再就職をサポートする制度の活用や、年代別の活動のポイントなども具体的に紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

●再就職と転職の違いは、一度退職してから就職活動をするか、在籍中に転職活動をするか

●再就職は時間的に余裕ができる一方で、精神的・金銭的には不安になることも

●失業手当や再就職手当など、利用できる制度を最大限に活用することが大切

●年代ごとの対策のポイントを押さえつつ、業界選びなども戦略的に行う

この記事では、上記のそれぞれについて詳しく解説します。

順を追って読んだ方が理解しやすい流れになっていますが、気になるところだけを拾い読みしても参考になる内容になっています。

再就職とは失業期間を経て新しい企業に就職すること

再就職は現在の職場を退職し、一度失業期間を経てから新しい職場に就くことを指します。

一方、在職中に次の職場の内定を獲得して、退職後すぐに新しい会社に移るのが転職です。

いったん、正社員であった職場を退職して、その後パートやアルバイトとして働いた後に、再度正社員として雇用されるケースも再就職に含まれます。

正社員から離れ、次の就職に取り組むことになるので、退職後の失業期間に必要な金銭的な準備や、次の就職に向けたスキル習得などを考えておくことが、再就職では重要になります。

この空白期間をどのように過ごすかは、再就職の採用選考に影響するので、次につながるよう計画を立てましょう。

また、再就職を支援する制度もありますので、ぜひフル活用してください。

再就職のしやすさに関する現状

再就職や転職のしやすさを示す指標として「有効求人倍率」があります。

有効求人倍率は、求職者1人に対して何件の求人があるかを示す指標です。

再就職や転職をする際に、有効求人倍率を知ることで、現在の全般的な採用動向を把握することができます。

2009年以降、有効求人倍率は上昇を続け、2018年には2009年の約4倍に達しました。

その後は一時的に低下しましたが、2021年から再び上昇傾向にあります。

併せて、業界や職種ごとの人手不足やスキルマッチの状況も確認しておくと参考になります。

例えば、ITや医療、物流などの業界では慢性的な人手不足が続いており、特にこれらの分野で経験を持つ人は再就職がしやすい状況です。

一方で、職種やスキルのミスマッチがある場合、希望する条件での再就職は難しくなることもあります。

企業側も即戦力を求める傾向が強まっており、求職者の専門性や実務経験を重視する傾向にあります。

年齢も再就職のしやすさに影響するのが実情です。

30代までの比較的若い世代は、まだキャリアの柔軟性があり、再就職の選択肢は広い一方、40代以上になると年齢がネックになることもあります。

40代以上の再就職には、専門性や実績とともに、自身の柔軟性も求められます。

転職と比較した再就職のメリット2つ

転職と比較した場合の、再就職のメリットは時間的な余裕があることと、再就職支援の制度を活用できることです。

・会社選びに集中できる

・失業手当を受け取れる

それぞれについて見ていきます。

会社選びに集中できる

再就職活動のメリットは、転職活動と比べて時間的な余裕があることです。

離職後は焦らず、次の会社選びにじっくりと向き合えるため、自分に合った企業を慎重に見極めることができます。

また、就職活動と並行して、勉強やインプットに時間を割くことができ、新たなスキルや資格を取得するチャンスも広がります。

このように、再就職期間は自己成長に集中できる貴重な時間です。

しかし、時間があるからこそダラダラ過ごすのではなく、目標を設定し、計画的に過ごすことが重要です。

自分のキャリアアップや希望する業界への転職を目指して、効率的に準備を進めることで、再就職活動を有意義なものにしましょう。

失業手当を受け取れる

再就職活動では、失業手当を受け取れる点が転職との大きな違いです。

転職の場合、失業期間がないため失業手当の対象外ですが、再就職では退職後に申請することで受給が可能です。

失業手当の金額は、これまでの勤続年数や直近6カ月の給与額に基づいて計算されます。したがって、これまでのキャリアや収入によって、受給額は異なります。

また、手当の給付期間は、退職理由が自己都合によるものか、会社都合によるものかによっても左右されます。

自己都合の場合、給付開始までの待機期間が長くなりがちですが、会社都合の退職であれば、比較的早く給付が開始され、期間も長くなります。

この制度を理解し、計画的に再就職活動に生かすことが重要です。

失業手当は雇用保険の被保険者期間が一定以上の人が対象

失業手当は、雇用保険の被保険者期間が一定以上ある人が失業状態になった場合に支給されます。

被保険者期間は、過去に雇用保険に加入していた期間を合計して計算され、職場が複数ある場合でも、その期間を合算してカウントします。

ただし、1社での在職期間が6カ月以上あることが条件です。

給付期間は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢によって異なり、最短で90日(高年齢求職者給付金を除く)、最長で330日までとなります。

自己都合退職の場合と会社都合退職の場合で、給付の開始時期や期間が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

被保険者期間が長いほど給付日数が増える傾向があり、年齢によっても延長されることがあります。この制度を正しく理解し、計画的に再就職活動に役立てましょう。

再就職手当は失業手当の期間が一定以上残っている人が対象

失業手当の受給資格を満たしている人が、失業手当の期間を残して安定した職業に就いた場合には「再就職手当」が支給されます。

この手当を受け取るには、所定の条件を満たした上でハローワークに申請する必要があります。

再就職手当は、失業手当の残り期間に応じて給付され、次の就職が早ければ早いほど手当の給付率が高くなります。

早期に就職することで、最大で残りの失業手当の70%が支給されることもあり、再就職活動に向けた重要なサポートとなります。

全世代必見! 再就職がうまくいく7つのコツ

全世代に共通する、再就職がうまくいくコツをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

次のような意識を持つことが、不安を払拭するのに役立ちます。

・気負いすぎずに仕事を探す

・自分の希望に優先順位を付ける

・自分の適性に合った仕事を探す

・今までの経験を生かせる求人を探す

・大量採用の求人を狙う

・ポテンシャル採用の求人を狙う

・ネガティブな面を隠しすぎない

上記について、一つずつ見ていきます。

気負いすぎずに仕事を探す

再就職に対する不安は誰にでもあるものです。職場になじめるのか、続けられるのかといった心配は当然です。

「次は絶対に辞めない」と自分を追い込みすぎず、「とりあえず1カ月」という意識で仕事を探すことが大切です。

どうしても無理だったら辞めてもよいと思うことで、気持ちに余裕を持った就職活動が可能になります。

希望の優先順位を考えながらも、気負いすぎず最低条件をクリアする仕事を探してみます。

希望の優先順位については、次の項にまとめていますので、参考にしてください。

ただし、本当に1カ月しか続かない仕事が連続すると、キャリアにマイナス影響を与えることがあります。

自分の状況を冷静に見つめながら、安定した職場を見つける努力をしましょう。

自分の希望に優先順位を付ける

再就職活動を成功させるためには、仕事に求める優先順位を明確にすることが重要です。

自分の要望を理解しておかないと、再就職後に職場への不満がたまる原因になりかねません。

まずは、希望する条件をできるだけ書き出してみましょう。

仕事の内容、年収、通勤時間、職場の立地、勤務時間や休日など、できるだけ具体的なリストを作ります。企業文化や雰囲気なども、考えてみましょう。

その後、それぞれに優先順位を付けて整理します。順序を付けたら、どこまでが必須の条件で、どこからができれば満たしたい条件なのかを考えます。

このプロセスによって、自分の希望の職場像が明確になりますので、どの求人に応募するかを選択しやすくなります。

職場選びの条件をできるだけ具体化することが、納得できる再就職のコツです。

自分の適性に合った仕事を探す

自分の強みが発揮できて、性格的にもあっていると思えるような業界や職種の候補をいくつか持つことをおすすめします。

そのためには、今一度、自分の適性について、きちんと考えて整理しましょう。

自分の適性を把握するためには、まず得意なことと好きなこと、苦手なことと嫌いなこと、さらにはできることやスキル、過去に人に褒められた経験などを書き出します。

また、どのようなタイプの業務ならば集中できるのか、モチベーションが上がるのかを考えます。例えば、PCに向かってコツコツと作業をするのが集中できるタイプか、人と接して話を聞くことが好きなど、具体的な業務に落とし込むのがポイントです。

そして、関心のある業界や職種それぞれについて、現在の自分には、その仕事に生かせる能力があるか、価値観や性格が業務内容に合っているかを考えます。

この機会に学んでおきたいスキルなども把握できますので、再就職に向けた休職期間を有効に使うためにも役立ててください。

今までの経験を生かせる求人を探す

今まで勤務していた業種での経験を生かせる求人を探すのが、再就職のための近道かつ正攻法です。

新たなツールの操作や資格取得のための勉強をするなど、持っているスキルを更新して強化しながら、求人を探すのもよいアプローチです。

同時に、専門的なスキルに加えて、どの職場でも役立つポータブルスキルにも着目します。

例えば、コミュニケーション力や段取り力などです。

これらを意識することで、意外と自分に合った仕事を見つけられることがあります。学生時代のアルバイトや前職での経験、考え方を生かせる場面もあるかもしれません。

自分の過去の経験を振り返って、それを新しい職場でどう活用できるか考えてみましょう

大量採用の求人を狙う

再就職成功のためのコツの一つは、大量採用の求人に着目することです。

募集人数が多いため、採用される可能性が高くなります。特に大手企業では、業務範囲が広く、多くの職種で求人が出されることがあるのでチェックしておきましょう。

また、一定数の離職を見越して募集している場合もあります。リスクのない求人探しのためには、募集の頻度をチェックするようにします。

信頼できる転職エージェントに質問して、大量採用の背景や理由をチェックしてみるのも一つの方法です。

例えば、新規事業を立ち上げる、既存の事業が好調で拡大中といったポジティブな背景であれば、積極的に応募を検討しましょう。

一方、常に離職率が高い職場の求人であれば慎重に検討するというように、事前の情報確認は行うようにします。

ポテンシャル採用の求人を狙う

ポテンシャル採用とは、求職者の潜在能力や将来性、人柄などを重視した採用スタイルです。未経験の業界や職種にも挑戦しやすいのが特徴です。

実務スキルがなくても、コミュニケーション力やITスキルなどのポータブルスキルをアピールすることで、採用の可能性が高まります。

ただし、この採用方法は主に20代から30代前半までの若手層を対象とすることが多いので、タイミングを見極めて行動することが重要です。

ネガティブな面を隠しすぎない

前職を辞めた理由がネガティブなものであっても、隠しすぎないことが大切です。

ポイントは、ネガティブな理由を前向きな理由に言い換えて伝えること。例えば、スキルアップを目指したいといった形で説明するのがよいでしょう。

その他に、通勤時間を短くして、仕事とプライベートのバランスを整えて、仕事にも集中したいといった言い方もあります。

実際とはまったく別の理由を話してしまうと、面接でボロが出やすくなり、仮に採用されてもその後うまくいかないリスクが高まります。

自分の経験を正直に、かつ前向きに伝えることで、相手に誠実な印象が伝わって、良い結果につながります。

年代別の再就職を成功させるポイント

再就職を成功させるためには、年代別のポイントがあります。

企業が各年代に期待する経験値や実績など、採用につながる要素をまとめていますので参考にしてください。

年代共通のマインドや意識もありますが、そちらは前の項でまとめているので別途参考にしてください。

20代

少子化に伴い、多くの企業が若手人材の不足を感じています。

特に、社会人経験が3年未満の第二新卒は、基本的なスキルやマナーが身に付いているため、企業にとって教育コストを抑えられるメリットがあります。

そのため、未経験の職種や業種でも、企業は採用に前向きです。再就職活動を進める際は、企業理解を深めて、しっかりとした志望動機を用意することが大切です。

また、前職を辞めた理由についても、自分の言葉でわかりやすく説明できるように準備しておくと安心です。この説明の仕方については後述していますので、ぜひ参考にしてください。

30代

30代は、20代と比べてポテンシャルよりも経験を重視される世代です。

未経験募集の求人には「35歳まで」と年齢制限を設ける企業も多く、初めての職種には挑戦しにくくなる傾向があります。

そうした中で、前職で培った経験を新しい企業で生かす方法を考えることが大切です。

また、年齢を重ねるにつれて再就職活動は難しくなるため、40代、50代といった将来を意識した仕事選びも重要です。

再就職活動を進める際は、即戦力であることがしっかり伝わるよう、これまでの経験をアピールすることがポイントになります。

30代後半では、マネジメント力の有無は転職成功の決め手になることが多いので、これまでの実績をまとめておくようにします。

40代

40代になると給与水準が上がるため、企業が人材を見る目も厳しくなります。同じ能力なら、若い20代や30代が採用されることもあるため注意が必要です。

40代はベテランと見なされるため、組織になじめるかどうかの心配をされることもありますが、豊富な経験は大きな武器です。同じ業界や職種であれば、高く評価される可能性があります。

また、管理職候補としてマネジメントを任せてもらえることもあります。再就職活動を進める際は、企業ごとにアピールすべき経験を選ぶことが重要です。

そして、組織風土、新しい環境に適応しようとする柔軟性を伝えることを忘れないようにします。

50代

50代の再就職においては、定年退職が近づくため、働ける期間が短くなることから採用をためらう企業が出てくることがあります。

また、40代よりも給与水準が上がるため、採用ハードルも一段と高くなります。

しかし、豊富な経験やスキルは50代の大きな武器です。

再就職を成功させるためには、ベテランを必要とする企業や業界を見つけることが重要な戦略となります。

再就職のポイントは、需要のある業界や職種を見極めることです。できるだけ多くの人材サービスを活用し、情報収集やサポートを受けることで、チャンスを広げることが可能です。

再就職の理由別アピールポイント

再就職に向けた採用選考の際に、退職理由について聞かれることがあります。

主な理由ごとに、退職の状況や働いていない期間の過ごし方についての効果的な説明方法についてまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

・家庭の事情で離職していた場合

・自己研鑽(けんさん)や自己実現のために離職していた場合

・退職後に本格的に転職活動を始めた場合

・会社都合により離職した場合

上記について、それぞれ見ていきます。

家庭の事情で離職していた場合

家庭の事情で離職していた場合、その状況が落ち着いたので、再び働きたいという意欲を示すことが大切です。

介護で仕事を辞めていたが状況が安定した、子育てのために離職していたが、子供が成長し手がかからなくなったため再び働きたいといった状況をしっかりと伝えるようにします。

そして、退職していた期間に得た子育てや介護の経験を、自分の強みとして整理しておきましょう。

介護では多様な人とのコミュニケーションや問題解決能力、子育てではマルチタスク能力が培われ、再就職後に役立つ場面が多くあります。

また、生活とのバランスを考えた仕事のスケジュールをシミュレーションし、無理なく働ける環境を整えることも大切です。

面接では働くことへの意欲や、計画性、人間性などを効果的にアピールしましょう。

自己研鑽や自己実現のために離職していた場合

自己研鑽や自己実現のために離職した場合、その目的と成果を具体的に説明できるとよいでしょう。

留学や、資格の勉強のためなどの理由で退職した場合、なぜ仕事を離れて勉強に集中する必要があったのかを伝えることができると効果的です。

仕事を離れて学んでいた期間に得た知識やスキルを、次の仕事でどのように役立てるのかリストアップして、言語化しておきます。

留学を通じて得た新たな視点や知識、資格取得のための努力を、再就職後の自分の強みとしてしっかり伝えましょう。

退職後に本格的に転職活動を始めた場合

転職活動をしていたにもかかわらず、転職先が決まらないまま退職した場合、その状況を前向きに説明できるようにします。

通常の転職活動の一環として捉えられることが多いため、離職期間が生じた理由を明確に整理し、具体的に伝えましょう。

理由の例としては、慎重に転職先を選んでいたため時間がかかったことなどが考えられます。

あるいは、前の職場に迷惑がかからない期末に退職したが、かなり多忙で転職活動に時間が割けなかったなど、納得できる事情を伝えます。

仕事に対する真摯な姿勢や、次の仕事への意欲を示していきましょう。

会社都合により離職した場合

企業の業績悪化などが原因で離職や早期退職となった場合、前職の事情や再就職に至った背景を事実に基づいて簡潔に説明します。

例えば、会社の経営状態の悪化による早期退職制度に応じた場合、そのことについて質問されたら正確に伝えましょう。

そして、通常の転職活動と同様に、前職で得た経験やスキルをどのように生かせるのかという本題に移るようにします。

面接では、新たな職場で、どのように貢献したいなど再就職に向けた意欲を伝えるようにします。

再就職にあたって企業が見ているポイント3つ

企業が採用選考の際に、再就職の応募者の状況について見ているポイントがあります。

共通して見ているポイントを3つにまとめましたので、参考にしてください。

・組織が求める水準で働く意欲があるかどうか

・業務にすぐに生かせる知識があるか

・変化への対応力や学びへの謙虚な姿勢があるかどうか

上記について、一つずつ見ていきます。

組織が求める水準で働く意欲があるかどうか

離職期間がある場合、面接で組織に適応できる意欲を確認されることがあります。

ブランク期間中の、マイペースな生活やルーズな姿勢が、再就職後に影響しないかという懸念が企業側にあるからです。

まずは、離職理由を簡潔に説明することが大切です。さらに、離職後の期間にどのように過ごしていたかを具体的に伝えましょう。

家族のケアをしながら勉強に励んだ、家事や家業と両立しつつパートタイムで働いていたなどと状況を説明します。

社会との接点を保ちながら過ごしていたことを説明することで、仕事に対する意識や意欲が伝わります。

業務にすぐに生かせる知識があるか

ブランク期間がある場合、業務にすぐに生かせる知識やスキルが衰えていないか、面接で問われることがあります。

企業側は、ブランク中に必要な知識をキャッチアップできているかどうかを重視しています。

そのため、離職期間中に行った自己成長のための努力や新たに学んだスキルについて具体的に説明することが必要です。

例えば、資格取得や最新の業界トレンドの勉強を続けていたことを伝えることで、業務に対応できるよう備えていたことを示すことができます。

変化への対応力や学びへの謙虚な姿勢があるかどうか

企業が再就職の求職者を選考するとき、変化への対応力や学びへの謙虚な姿勢があるかどうかを確認しています。

再就職する新しい職場では過去の経験を生かすことも大切ですが、それ以上にゼロから学び直す意欲が求められます。

前職での実績や仕事の進め方に固執せず、柔軟に新しい知識やスキルを取り入れることが必要です。

新しい職場の環境や業務の変化に柔軟に対応できることを伝えるようにします。

再就職活動で活用できるサポート5つ

再就職活動で活用できる主なサポートを紹介します。

スキル習得など再就職を支援する制度もありますので、有効活用をおすすめします。

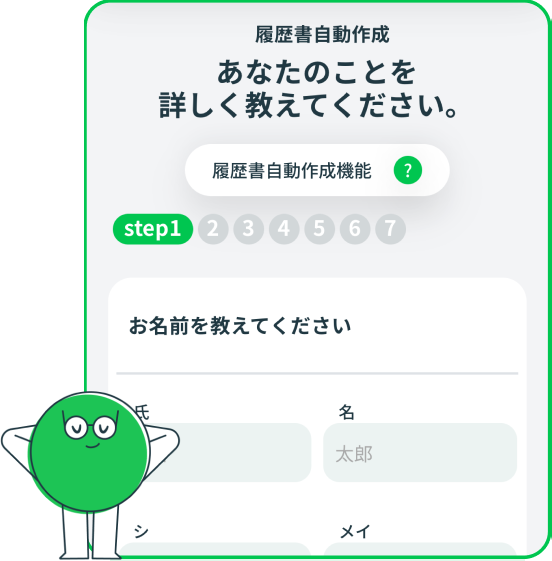

・履歴書や職務経歴書のテンプレート

・自己分析診断

・転職エージェント

・再就職支援制度サービス

・職業訓練

上記について、それぞれ紹介します。

履歴書や職務経歴書のテンプレート

再就職に向けた準備では、履歴書や職務経歴書の作成が重要なステップです。

これらの書類を効率的に整えるためには、転職サイトなどで提供されている無料テンプレートを活用するのがおすすめです。

テンプレートを使用すれば、必要な情報を整理しやすく、フォーマットも整っているため、書類作成にかかる時間を大幅に短縮できます。

また、記入例やアドバイスが含まれていることも多く、自分の強みや実績を効果的に伝えられる書類を作成する助けになります。

このようなツールを活用し、準備を効率化して再就職活動をスムーズに進めましょう。

自己分析診断

転職活動において、自分の強みを整理することは重要ですが、一人で行うのが難しい場合もあります。

そんなときには、転職サイトなどで提供されている無料の自己分析診断ツールを活用するのがおすすめです。

これらのツールを使うと、自分では気づきにくい強みや適性を客観的に把握でき、キャリアの方向性を考える際に役立ちます。

また、結果をもとに志望動機や自己PRの内容をより効果的にまとめることもできます。

転職エージェント

再就職活動では、転職エージェントを活用するのも効果的です。エージェントとの面談で、自分では気づかなかった強みが見つかることもあります。

第三者の視点でアドバイスを受けることで、自己PRや志望動機をより明確に言語化できるため、選考対策にも役立ちます。

また、エージェントは求人情報の提供や面接対策も行ってくれるため、効率的に再就職活動を進めるサポートとなるでしょう。

再就職支援制度サービス

会社都合での離職者には、再就職を支援するサービスが提供されることがあります。

前職の会社が専門のサービス提供会社に依頼している場合は、無料でキャリア相談や求人紹介などのサポートを受けることができます。

前の項で紹介した転職エージェントと同様の支援を受けられるので、前職の会社がこの制度を提供している場合には活用することをおすすめします。

職業訓練

ブランク期間が長く、スキルに不安がある場合、職業訓練の活用がおすすめです。

ハローワークが開催しており、IT系を含む幅広い訓練メニューがそろっています。受講料は無料ですが、テキスト代などが必要な場合もあります。

職業訓練を通じて、実践的なスキルを身に付けることで、自信を持って再就職活動に臨むことができます。スキルアップを図りたい方にとって、有効な手段の一つです。

転職ではなく再就職を選ぶ際の注意点2つ

いったん前職を退職して、再就職を目指す場合に留意しておきたい点があります。

次のような面があることを認識しておきましょう。

・精神的な負荷がより強くかかる可能性がある

・ブランクが長くなると面接官に指摘される可能性がある

それぞれについて、見ていきます。

精神的な負荷がより強くかかる可能性がある

再就職活動では、精神的な負荷が転職活動より強くかかる場合があります。

進路が確定しないまま日々を過ごすことで、不安が増すこともあります。

再就職活動が長引くにつれて、精神的なプレッシャーや焦りが大きくなることが考えられます。

こうした状況を乗り越えるためには、適度にリフレッシュしながら計画的に活動を進めることが大切です。

また、各種サポートを活用して、孤立せずに活動を続けることで、負担を軽減できるでしょう。

ブランクが長くなると面接官に指摘される可能性がある

ブランクが長い場合、面接官にその理由を指摘される可能性があります。

離職期間が長い理由については、面接でよく聞かれる質問の一つです。

この場合には、その間に何をしていたかを具体的に伝えることが大切です。

自己研鑽や家族のケアなど、前向きな活動をアピールし、再就職に対する意欲を示すことで、ブランクがあっても前向きに捉えてもらえる可能性が高まります。

再就職が怖いと感じる5つの理由

再就職にまつわる不安の一つに、「再就職が怖い」という感覚を持つ方も少なくありません。

そのような不安の背景にある理由と対処の仕方についてまとめましたので、参考にしてください。

・仕事でミスをするのが怖い

・前職のトラウマがある

・体力や気持ちが付いていくか不安

・正社員として働き続ける自信がない

・経歴や転職回数に不安がある

上記について、一つずつ見ていきます。

仕事でミスをするのが怖い

仕事でのミスが原因で「自分は仕事ができない」と自信を失い、再就職への不安につながることがあります。

このような場合、ただ不安に感じるのではなく、前職の何が自分に合っていなかったのかを分析し、どのような仕事が自分に向いているかを考えることが大切です。

過度に自分を責めるような考え方はしないようにしましょう。職場の仕事の進め方などにも課題があったと割り切りましょう。

自己分析を通して、自分の強みや適性を再確認することで、自信を取り戻し、新たな職場での成功につなげられるでしょう。

前職のトラウマがある

前職でパワハラやセクハラを経験し、トラウマを抱えている場合、再就職に対して不安を感じることがあります。

そのような場合は、職場の雰囲気や人間関係を慎重に確認することが大切です。

職場見学や社員の口コミサイトを活用し、社風や社内の雰囲気が自分に合っているかを事前にチェックしましょう。

自分に合った環境で働けるかどうかを確認することで、再就職への不安を軽減し、安心して新しい職場で働き始めることができます。

体力や気持ちが付いていくか不安

心身の不調や病気で仕事を辞めた場合、再就職に際して体力や気持ちが付いていくか不安を感じることがあります。

その際には、自分にとって無理なく働ける仕事を選ぶことが大切です。

仕事内容や労働時間、職場環境をしっかりと確認し、自分の体調や気持ちに合った働き方ができるかを考慮しましょう。

無理のない職場選びをすることで、心身の負担を軽減し、再就職後も安定して働き続けることができます。

正社員として働き続ける自信がない

正社員として働くことに対して不安を感じることは自然なことです。

「一生同じ場所で働かなければならない」という感覚がプレッシャーとなるかもしれませんが、

正社員になりたい気持ちがあるなら、「もう一度挑戦してみよう」という前向きな気持ちで臨むことが大切です。

新しい環境での経験は成長につながり、正社員としての自信を高める一歩となります。

少しずつ自分のペースで取り組んでいけば、不安を克服し、充実した働き方を実現できるでしょう。

経歴や転職回数に不安がある

経歴や転職回数に不安を感じることは珍しくありません。

就業経験が短い場合や転職を何度か繰り返している場合でも、未経験歓迎や無資格可の求人を探して応募できます。

採用面接の際には、直近で働いていた会社のエピソードや、実務に生かせる経験に絞ってアピールすることをおすすめします。

具体的なエピソードを通じて、現在の自分の強みや成長意欲を伝えれば、採用担当者に良い印象を与えることができます。

不安を抱えるのではなく、自分の経験を前向きに捉え、自信を持って転職活動に取り組んでいきましょう。

再就職が怖い場合におすすめな6つの業種

再就職に不安を感じる場合に、おすすめの業種とその理由をまとめました。

人材不足で採用に前向きなことに加えて、それぞれに働き続けやすい、スキルアップできるなどの特徴がありますので、参考にしてください。

・IT業

・建築業

・運送業

・医療・介護業

・サービス業

・ビルメンテナンス業

業種ごとにそれぞれ見ていきます。

IT業

IT業界は再就職におすすめの業種です。市場の拡大や技術の急激な発達に伴い、技術者が慢性的に不足しており、未経験者でも応募できる求人が多く存在します。

また、職業訓練を活用することで、必要なスキルを効率的に身に付けることが可能です。IT技術は私たちの生活に欠かせない存在となっており、今後も高いニーズが見込まれています。

建築業

建築業界は、職人の高齢化が進み、人手不足が深刻な状況にあります。

このため、経歴や学歴を問わず、若い人材を求める求人が増加しています。現場での経験や技術を育む機会が豊富にあるため、未経験者でも安心して働き始められる環境が整っています。

さらに、ITやDX(デジタルトランスフォーメーション)が導入され、業務の効率化や品質向上が図られています。このため、若い世代は新しい技術を学びながら活躍できる場が広がっています。

若い人材が参入することで、技術の継承が進み、業界全体の活性化が期待されます。

運送業

インターネット通販の利用者が増加し、商品を運ぶ運送業も人手不足が深刻な問題となっています。

この業界では、運転免許を持っていれば未経験からでも転職しやすいというメリットがあります。

多くの企業が未経験者向けの研修プログラムを用意しており、新しい人材を積極的に受け入れています。

また、運送業は需要が高まっているため、安定した雇用環境が期待できます。

医療・介護業

医療・介護業界は、高齢化の影響で需要が急増しています。

この分野は、やる気やストレス耐性、体力が重視されるため、未経験からの応募も歓迎されています。

看護助手や医療事務、受け付けなどは資格がなくても挑戦できる職種が多く、これからキャリアを築きたい方にとって良いチャンスです。

また、研修制度やサポート体制が整っている施設も多く、未経験者でも安心して働き始めることができます。

医療・介護業界は、成長が見込まれる分野であり、社会に貢献しながら自身のスキルを磨くことができます。

サービス業

サービス業は、多くの現場でマニュアルが用意されており、未経験者でも安心して働ける環境が整っています。

研修を受けることで、基本的な業務を短期間で習得できるため、すぐに現場に出られるのが魅力です。

この業界は、接客スキルやコミュニケーション能力を身に付けることができるため、成長を実感しやすいのが特徴です。

また、業務で多様な人と関わる機会が多く、柔軟な対応力や問題解決能力が養われます。

ビルメンテナンス業

ビルメンテナンス業は、ビルの管理や清掃などを行う重要な職種です。

この業界は、早朝や深夜の勤務になる場合がありますが、自身のライフスタイルや体力に合った働き方ができる場合、再就職先としておすすめです。

勤務時間が柔軟であるため、昼間の時間を有効活用するなど、プライベートとの両立がしやすいのが特徴です。

ビルメンテナンス業は、安定した雇用が期待できる分野であり、日常生活に欠かせないインフラを支える重要な役割を果たしています。

再就職に悩んでいる場合はジョバディに相談を

再就職は転職とは異なり、退職後にじっくりと次の就職先を検討できる時間的な余裕があります。

時間がある一方で、精神的に不安を感じることも少なくありません。

この不安を軽減するためには、失業手当や再就職手当など、利用できる制度について事前に知っておきたいものです。

また、再就職を成功させるには自己分析や企業分析が欠かせません。

自分の強みや適性を理解し、どのような職場環境が自分に合うのかを考えることで、より良い選択ができるでしょう。

迷ったときは、転職エージェントに相談するのも有効な手段です。

ジョバディでは再就職者のサポートを行っており、専門のアドバイザーが伴走します。

まずは登録だけでも試してみてください。