人手不足の業界は実際どうなのか? 人手不足の業界を丸ごと解説

近年、多くの業界で「人手不足」が深刻化しており、転職を考えている方にとっては新たなチャンスとなる場合もあります。しかし、どの業界が本当に人手不足に直面しているのか、その背景や課題をしっかりと理解していないと、転職後のミスマッチにつながる恐れもあります。本記事では、転職先として注目されることもある人手不足業界について、その現状や求められるスキル、業界特有の課題などを解説していきます。以下記事の要約です。

●特に人手不足の業界は、建設、運送・郵便、宿泊・飲食ほかサービス業、金融、情報通信、医療・福祉・介護

●求職者がチェックするべき企業の取り組みは、働き方や人事制度・福利厚生の見直し、知識の学び直し推奨、業務の効率化、女性やシニア世代・外国人の採用、兼業・副業OK、若い社員の離職防止、若手人材の採用促進

●人手不足の業界に転職するメリットは、採用されやすい、幅広い業務に携わることができる、昇進、昇格がしやすいこと

●人手不足で転職しやすい業界・職種は、建設・土木やとび職、飲食・ホールスタッフ、工場・製造、営業職、IT系・エンジニア

この記事を通して、人手不足業界への理解を深めれば、転職先としてより適切な選択ができるようになるでしょう。

人手不足している日本の現状

日本では、人手不足に悩む業界が年々増加しており、特にコロナ禍以降は、その影響が各企業に顕著に表れています。企業は事業の運営や成長に必要な人材の確保に苦しみ、求人倍率も上昇傾向にあります。帝国データバンクが2024年10月に実施した「人手不足に対する企業の動向調査」では、正社員が不足していると回答した企業は51.7%に達しました。業界別に見ると、情報サービス業は70.2%、メンテナンス・警備・検査業は69.7%、建設業は69.6%と高い数字を記録しています。このように、人手不足の深刻さは業種や職種によって異なり、特定の分野では深刻な状況が続いているのが現状です。

人手不足に陥る3つの原因

それではなぜ日本の企業は人手不足に陥っているのでしょうか。それには主に下記の3つの原因があります。

・少子高齢化問題

・2025年問題

・人材ミスマッチ

一つずつ詳しく見ていきましょう。

少子高齢化問題

日本は近年、少子高齢化が進んでいます。また、特に労働力の中心となる15歳から64歳までの人口が減少傾向にあります。この年齢層は働き手として重要な役割を担っているので、人口減少が続くことで企業は必要な労働力を確保するのがますます難しくなっています。さらに、高齢者の増加に伴い、退職年齢を迎える人が増える一方で、若年層の労働者が不足している現状もあります。結果として、企業は常に人材を求め、その競争は激化の一途をたどっていますが、需要を満たすことが困難となり、人手不足が深刻化しています。

2025年問題

2025年には、約800万人の「団塊の世代」が75歳前後を迎え、さらに高齢化が進むと予測されています。この結果、国民の4分の1が高齢者となり、介護や医療分野での人手不足が一層深刻になると懸念されています。また、IT業界では、DX(デジタルトランスフォーメーション)化が進まない可能性も指摘されており、若年層の労働力不足が業界全体の成長に影響を与えることが予想されています。これらの問題は、各業界での人手不足を加速させる要因となり、今後の課題といえるでしょう。

人材ミスマッチ

現在、企業と求人者の間でミスマッチが起きています。人手を求める企業に対して、必要な人材が集まらず、逆に求人者が希望する企業の募集が少ないという状況です。特に、土木、建設、介護業界では人手不足が深刻であるにもかかわらず、求職者が少ない一方で、一般事務や会計などの職種には多くの人が応募している状況です。このような業界ごとの需要と供給の不一致は、労働市場の効率を低下させ、人手不足の解消を難しくしています。

人手不足な業界

ここまででなぜ現在日本の企業は人手不足問題を抱えているのか、理解できましたでしょうか。ここからは実際に人手不足が起きている業界について解説していきます。

・建設業界

・運送・郵便業界

・旅館・ホテル業界

・サービス・飲食業界

・金融業界

・情報通信業界

・医療・福祉・介護業界

一つずつ詳しく見ていきましょう。

建設業界

建設業界は現在、深刻な人手不足に直面しています。特に、就業者のうち55歳以上が34%を占める一方で、29歳以下の若手は11%と非常に少ないことが問題です。このままでは、10年後には大量の熟練者が退職し、業界全体の労働力が急激に減少する恐れがあります。さらに、地震や災害などの影響で、建設業界では修繕や復興事業が盛んに行われていますが、肝心な人手が不足しているため、対応が追いつかない状況です。新たな建設プロジェクトの実施も厳しく、業界全体の成長にブレーキがかかる可能性が高いといわれています。このような状況を改善するためには、若年層の積極的な採用や、業界への魅力を高める取り組みが急務となっています。

運送・郵便業界

運送・郵便業界では、特にドライバーの急速な減少が深刻な問題となっています。トラックドライバーの数は、1995年をピークに減少を続けており、現在もその傾向は続いています。この減少により、荷物の輸送や配送に支障をきたすことが増え、業界全体の人手不足が顕著になっています。さらに、2024年からは時間外労働の規制が厳しくなり、長時間勤務が常態化している業界にとって大きな影響を与えています。また、女性の進出が遅れており、男性中心の業界構造が人手不足を悪化させている一因とされています。業界は、労働環境の改善や女性ドライバーの増加を目指す取り組みを進めていますが、依然として多くの課題が残っています。この状況が続くと、物流の安定性にも影響を及ぼす可能性があります。

旅館・ホテル業界

旅館・ホテル業界は、24時間体制での営業を行っており、シフト制で夜勤も含まれるため、従業員への負担が大きいのが現状です。さらに、旅館やホテルの約8割が人手不足に陥っており、特に従業員の確保が課題となっています。アフターコロナで観光客の需要が増加しているにもかかわらず、従業員数はその増加に追いついていません。加えて、夜勤が必要なことや不規則な勤務時間が続くにも関わらず、業界全体の給与水準は低く、労働環境に不満を持つ従業員が多いのも問題です。この状況が続けば、サービスの質低下や従業員の離職を招き、業界全体の競争力に影響を与える可能性があります。業界は改善策として、労働環境の見直しや給与体系の改善に取り組む必要があります。

サービス・飲食業界

サービス・飲食業界は、慢性的な人手不足に悩まされている業界の一つです。正社員よりもパートタイムやアルバイトの割合が高く、短期離職率も非常に高いことが特徴です。この業界は、労働条件が厳しいにもかかわらず、安定した従業員の確保が難しく、人材の流動性が大きいことが問題です。また、コロナ禍からの回復に伴い、飲食店やサービス業の利用客が増加している中で、従業員の負担が一層大きくなっています。特に、営業時間の延長や業務の増加により、長時間労働を強いられるケースが増え、従業員の疲労やストレスが蓄積しています。業界全体で、労働環境の改善や働きやすい職場づくりが求められており、給与や福利厚生の見直しも急務となっています。

金融業界

金融業界では、特に金融DXに対応できる人材が不足しています。データ分析や業務効率化を進めるためには高度なITスキルを持つ人材が求められていますが、そのような人材は依然として不足しています。このため、多くの企業がDXの推進に苦しんでおり、技術革新が思うように進まない現状があります。金融業界における競争力を維持するためには、ITと金融の融合を図る人材の確保が急務となっています。

情報通信業界

情報通信業界は、正社員の人手不足が深刻で、業種別では第1位を占めています。この業界で特に不足しているのは、DXを推進できる人材や、最新技術を扱える専門知識を持つ人材です。IT業界では、クラウドやAI、ビッグデータ解析などの新技術が日々進化しており、それに対応できるスキルを持った人材の需要が急増しています。しかし、ITスキルの習得には時間がかかり、企業内での人材育成が追いつかない現状があります。このため、多くの企業が外部からの即戦力を求める一方で、育成を進めるには時間と労力が必要で、結果的に人手不足が続いています。情報通信業界の競争力を維持するためには、優秀な人材を確保し、育成する体制の整備が急務となっています。

医療・福祉・介護業界

少子高齢化が進む日本では、医療や福祉、介護の需要が高まっています。特に高齢者が増加する中で、介護サービスの需要はますます重要となっています。しかし、介護職は賃金水準が低いため、常に人手不足が続いています。給与が他の職種に比べて低いため、介護業界に従事する人が少ないのが現状です。さらに、介護の仕事は体力的にも非常に厳しく、利用者の移動や日常的な介助が求められます。その上、仕事量も多く、職場によっては過重労働が常態化していることもあります。このような厳しい労働条件が、介護職の人手不足を一層深刻にしています。今後、業界の人手不足を解消するためには、賃金の改善や労働環境の見直し、さらに介護ロボットやIT技術の導入による効率化が必要です。

人手不足企業の内実とは

ここまでは、人手不足が起きている業界について説明してきました。それでは具体的に人手不足の企業にはどんなことが起こっているのでしょうか。実際には下記のような事象が見られます。

・在籍している社員の負担が増える

・社員のモチベーションが下がる

・離職者が増える

・倒産するリスクがある

一つずつ詳しく見ていきましょう。

在籍している社員の負担が増える

人手不足が続く企業に在籍している社員には、大きな負担がかかることになります。人手が少ないため、本来なら2、3人分の仕事を1人だけで抱えるケースが増え、業務量が急増します。その結果、残業が増え、早出や休日出勤を強いられることも珍しくないでしょう。長時間働くことが常態化すると、社員の心身への負担が大きくなり、モチベーションの低下や労働環境の悪化を引き起こします。これが続くと、従業員の離職率が上昇し、さらに人手不足が深刻化する悪循環に陥る可能性があります。

社員のモチベーションが下がる

人手不足が続く企業では、社員が多くの仕事をこなしても、その努力が十分に報われないと感じることも多くなり、モチベーションの低下を招きます。特に、常に過重労働や休日出勤が発生すると、プライベート時間の確保ができず、ライフワークバランスが崩れてしまいます。こうした労働環境が続くと、社員は疲労感や不満を抱え、仕事への意欲を失うことにつながります。結果として、業務の効率やサービスの質にも悪影響を及ぼし、企業の成長に必要な人材が定着しづらくなる負のスパイラルに陥るのです。

離職者が増える

残業が増え、労働環境が悪化すると、社員の離職者が増える傾向にあります。過重労働やプライベート時間の確保が難しくなると、社員は仕事に対する不満を抱きはじめ、退職を決意することも増えるでしょう。結果的に、さらに人手不足が深刻化し、残っている社員への負担が増え、悪循環が続いてしまいます。また、企業が改善に向けた取り組みを示さない場合、その社風が社員にとって耐え難いものとなり、「辞めたい」という気持ちが強くなります。こうした状況は、企業の成長や業務の品質に大きな影響を与える可能性があります。

倒産するリスクがある

人手不足が続く企業は、廃業や倒産のリスクが高まります。特に、高齢化が進み、若手の人材が不足している企業では、後継者問題が深刻化しています。後継者を確保できなければ、事業の継続は困難になるでしょう。また、需要はあるにもかかわらず、経験豊富な社員が退職し、ノウハウが若手に伝わらないことで、業務の質が低下し、競争力を失う企業も多いのが現状です。こうした状況が続けば、最終的には経営が立ち行かなくなり、倒産のリスクが現実のものとなります。

求職者がチェックするべき企業の取り組み

ここまでは人手不足が起きている企業の内実について解説してきました。それでは、人手不足の業界を目指す場合に、これらのリスクを避けるためにはどうすればよいのでしょうか。ここでは人手不足の企業の取り組みについて解説していきます。

・働き方や人事制度の見直しを図っている

・福利厚生の見直しを進めている

・知識の学び直しを推奨している

・業務の効率化を進めている

・女性やシニア世代を採用している

・兼業・副業をOKにしている

・外国人を採用している

・若い社員の離職を防いでいる

・若手人材の採用に力を入れている

人手不足の業界を目指す方は、企業がこれらの取り組みを進めているかを確認することが重要です。一つずつ詳しく見ていきましょう。

働き方や人事制度の見直しを図っている

人手不足が深刻な業界を志望する際は、企業が働き方や人事制度の見直しを進めているかどうかを確認することが重要です。働き方改革を進め、特に女性やシニア世代が働きやすい環境を整備している企業は、従業員の満足度が高く、定着率も良好な場合が多いようです。フレックスタイム制度や在宅ワークなど、多様な働き方を取り入れ、柔軟な労働環境を提供している企業は、社員のワークライフバランスを重視しています。さらに、年功序列ではなく、個々のスキルや成果に応じた評価制度(賃金や昇進)を採用している企業は、社員が自己成長を感じやすく、モチベーションが高く保たれます。これらの取り組みは、働きやすさや納得感を高め、社員の長期的な満足度や企業の競争力にも大きく貢献します。

福利厚生の見直しを進めている

企業が福利厚生の見直しを進めることは、従業員の定着を促進するために重要です。企業には、従業員が求めるサービスを考え、例えば柔軟な勤務時間、健康支援、子育て支援など、働きやすさを向上させる福利厚生を提供することが求められています。どんな福利厚生が従業員にとって魅力的かを理解し、それを企業の制度に反映させられれば、社員の満足度やモチベーション向上につながるでしょう。これにより、従業員が長期間企業に留まる可能性が高まり、人手不足の解消にも寄与します。

知識の学び直しを推奨している

企業が「リカレント教育」を推奨し、定期的に学び直しの機会を提供しているかどうかは、従業員のモチベーション向上に大きくつながります。学び直しを通じて最新の知識やスキルを身に付け、個々の成長を実感できるならば、社員は仕事への意欲を高めることができます。また、定期的なスキルアップの機会を提供する企業は、変化の激しい業界においても競争力を維持でき、社員のキャリア形成に貢献することができます。このような取り組みは、企業に対する信頼感や安定感を高め、長期的な従業員の定着にもつながります。

業務の効率化を進めている

企業が業務の効率化を進めることは、無理、無駄、ムラをなくし、業務の流れをスムーズにするために重要です。工程が長すぎる作業や、コストがかかりすぎている業務を見直すことで、無駄な時間や費用を削減できます。これにより、社員の労働時間の短縮や現場の負担軽減が実現し、従業員の働きやすさが向上します。効率化によって生まれた余剰のリソースは、より重要な業務に充てられるようになり、企業全体の生産性向上にもつながります。このような取り組みは、従業員の満足度向上とともに、業界内での競争力強化にも寄与します。

女性やシニア世代を採用している

企業が女性やシニア世代の採用を積極的に進めることは、労働力の多様化と活性化を促進します。子育て中の女性や、退職後に再就職を希望するシニア世代など、働きたいのに環境が整っていない人々に対して、柔軟な働き方を提供することが求められています。例えば、短時間勤務やフレックスタイム制度を導入することで、子育てや介護と仕事を両立しやすくなります。また、シニア世代の経験豊富な人材を活用することで、企業に新たな知識や視点、アイデアをもたらし、全体の活性化にもつながります。これらの取り組みは、企業の競争力強化にも寄与します。

兼業・副業をOKにしている

企業が兼業や副業を許可することは、社員のワークライフバランスを支援し、人手不足解消にも役立ちます。副業を許可する企業は、自社の社員が他の業務に従事することを認める場合と、逆に自社を副業先として許可する場合がありますが、後者は特に人手不足の解消に有効です。この取り組みを通じて、社員は他の企業で得たスキルや知識を自社に生かすことができる他、職場に短時間勤務やフレックス勤務など、より多様な人材が集まり、結果として社員の負担軽減につながります。求職者としても、転職ではなく副業を選択肢として検討できるため、現職のまま新たな経験を積むことができ、柔軟なキャリア形成が可能になります。このような取り組みは、企業と社員双方にとってメリットが大きいものとなります。

外国人を採用している

企業が日本人だけでなく外国人を積極的に採用することは、特に人手不足が深刻な業界において効果的な解決策となります。特に、建設業や介護業界では、外国人労働者の雇用が増えており、労働力の確保につながっています。外国人労働者の採用は、現場の負担を軽減し、労働時間の均等化や作業効率の向上にもつながります。また、異なる文化や視点を持つ多様な人材がチームに加わることで、企業内の活性化やイノベーションの促進にもつながるため、今後ますます重要な取り組みとなるでしょう。

若い社員の離職を防いでいる

若い社員の離職を防ぐためには、会社の方針や理念をしっかりと理解させ、共感を得ることが重要です。また、コミュニケーションを活性化し、上司や同僚との関係が円滑であることが、仕事への満足度や帰属意識を高めます。さらに、フィードバックや評価を積極的に行うことで、若手社員は自分の成長を実感しやすく、モチベーションが維持されます。これらの取り組みは、働きやすさや働きがいにつながり、離職率の低下に寄与します。若い社員の離職を防ぐことは、長期的に働き続けるための環境づくりに直結します。

若手人材の採用に力を入れている

企業が若手人材の採用に力を入れるためには、まず求める人材像を明確にし、それを応募者にしっかりと伝えることが大切になってきます。これにより、採用時のミスマッチを防ぎ、適切な人材を確保できます。また、若手社員にはやりがいや自己成長の機会を提供することが重要です。これらの取り組みは、社員が自分の役割に対して納得感を持ち、モチベーションを高める要素となります。さらに、働きやすい環境を整えることが、長期的な定着を促し、企業の成長に貢献することにつながります。

人手不足業界に転職するメリット

人手不足の業界を志望する方に向けて、確認すべき企業の取り組みについて解説してきました。ここからは人手不足の業界に転職するメリットについて解説していきます。

・採用されやすい

・幅広い業務に携わることができる

・昇進・昇格しやすい

これらのメリットについて、一つずつ詳しく見ていきましょう。

採用されやすい

人手不足の業界では、競争率が低いため、求人に応募した場合に採用される可能性が高くなります。人手不足に悩む企業は、必要な人材を確保するために積極的に採用活動を行っており、その結果、転職希望者が自分の望む企業に入りやすくなります。このような業界では、企業側も即戦力を求める傾向があるため、スキルや経験があれば、採用の確率はさらに上がるでしょう。また、早期に入社できることで、キャリアを積むチャンスも早く得られるため、転職先の選択肢が広がります。

幅広い業務に携わることができる

人手不足の業界では、業務が多岐にわたるため、さまざまな仕事を任される機会が増えます。例えば、飲食店のホールスタッフとして働いているものの、キッチン業務も担当することがあるでしょう。このように幅広い業務に携わることは、スキルアップや成長を実感しやすい環境を提供します。異なる業務にチャレンジできるため、その業種でさまざまな経験を積みたい人には魅力的なポイントとなります。自分の成長を感じながら、さまざまな役割を果たすことで、より多角的な視野を養うことができます。

昇進・昇格しやすい

人手不足の業界では、業務の幅が広がり、さまざまな仕事に関わる機会が増えます。これにより、仕事の面での評価を得られやすく、自分の貢献がダイレクトに企業に反映されます。その結果、昇進や昇格、出世のチャンスが得やすくなります。限られた人員で業務をこなすため、成果を上げれば上げるほど目立ちやすく、評価される機会が増えるのです。自分の成長を実感しながら、キャリアアップを目指せる環境が整っているため、意欲的な社員にとっては大きな魅力となります。

人手不足の業界で働くデメリットは?

ここまでは人手不足の業界で働くメリットについて解説してきましたが、デメリットもあります。人手が足りない分、自分の力や強みを発揮できる半面、業務量が増えオーバーワークになってしまうこともあります。忙しさに追われることで、気持ちに余裕がなくなり、人間関係の不和が生じることもあるでしょう。また、入社してすぐにわからないことがあった場合でも、他の社員も忙しく、質問してもすぐに教えてもらえないことが多く、業務を進める上で困難を感じることがあります。このような状況は、精神的な負担を大きくし、仕事に対する不満を生む原因となりかねません。

人手不足の業界で働く際に注意することは?

それでは実際に人手不足の業界で働く場合、どんなことに注意するべきでしょうか。

ここでは下記の注意点について解説していきます。

・労働時間の長さや勤務体制が自分に合っているか

・収入は希望通りか

・将来的に倒産などの不安はないか

一つずつ詳しく見ていきましょう。

労働時間の長さや勤務体制が自分に合っているか

人手不足の業界では、勤務時間や夜勤などの体制が原因で人手不足に陥っている場合が多いので、業務条件が自分に合っているかを事前に確認することが非常に重要です。具体的には、年間休日や1週間の休日数、勤務開始時間と終了時間、夜勤の有無、在宅やリモートワークの回数、残業の長さ、みなし残業制度の有無などをしっかりと確認しましょう。自分のライフスタイルや体調に合った勤務体制でないと、長期的に続けることが難しくなります。こういったポイントに注意しながら、自分に合った勤務条件の求人を選ぶことが、働きやすさを実現するための第一歩となります。

収入は希望通りか

人手不足の業界では、収入面で金額が少ないために人手不足に陥っている場合もあります。そのため、自分が入りたい企業が自分の希望通りの収入を提供しているか、賞与の有無や金額も含めてしっかりと確認することが重要です。給与は、仕事に対するモチベーションや満足感に直結するため、納得のいく給与体系が整っているかどうかを見極めることが大切です。自分の生活に必要な金額を得ることができるかを考え、転職先の収入条件を事前に確認することで、後悔なく働ける環境を選ぶことができます。

将来的に倒産などの不安はないか

人手不足の業界では、企業が抱えるリスクが高まり、倒産の可能性があるため、将来的な不安を避けるためには慎重に判断する必要があります。自分が入りたい会社の将来性を見極めることも重要です。企業が公表しているIR情報や中期経営計画を確認し、借金が多かったり、売り上げが減少したりしていないかをチェックしましょう。これらの情報を元に、企業の財務状態や成長性を把握し、将来性のある企業を選ぶことで、安定した職場環境を確保することができます。

人手不足で転職しやすい業界・職種

それでは実際に人手不足の業界で転職しやすい業界・職種にはどのようなものがあるのでしょうか。

・建設・土木やとび職

・飲食・ホールスタッフ

・工場・製造

・営業職

・IT系・エンジニア

これらについて説明していきます。一つずつ詳しく見ていきましょう。

建設・土木やとび職

建設業界、特に土木やとび職は慢性的な人手不足に悩んでおり、常に人手を必要としています。このため、転職を考えている人にはチャンスが多い業界です。体力を使う仕事が中心のため、若手で体を動かすことが好きな人には向いているでしょう。また、現場での仕事はチームで進めることが多く、他の作業員と協力しながら進めるため、人とコミュニケーションを取ることが得意な人にも向いています。現場での連携や調整をしっかり行い、チームの一員として働ける能力が重要です。

飲食・ホールスタッフ

飲食業界では、特にホールスタッフが人手不足で、採用のチャンスが多い分野です。お客さまと直接コミュニケーションを取ることが好きな人や、接客が得意な人に向いているでしょう。しかし、ホールスタッフの仕事は、注文を聞いたり、片付けをしたり、料理を運んだりと多岐にわたるため、一斉に物事を進めるマルチタスク能力が必要になります。そのため、効率的に複数の仕事をこなせる人に向いており、忙しい環境でも柔軟に対応できる能力が重要です。お客さまに良いサービスを提供するため、チーム間での連携も大切なポイントです。

工場・製造

製造業は慢性的な人手不足に悩んでおり、企業は採用の間口を広げるために、働きやすい環境の整備や改善に取り組んでいます。きついイメージを払拭するため、労働条件の見直しや、職場環境の改善を行う企業も増えてきており、転職者にとってはチャンスが広がっています。ただし、資材のコストや経済状況などの要因により、採用を控える企業もあるため、業界の動向には深く注意しましょう。それでも、人手不足が続く中で、安定した職を見つけるチャンスは増えています。

営業職

営業職は、他の職種に比べて有効求人倍率が高く、転職のチャンスが多い職種です。さらに、特に資格が不要なため、未経験者でもチャレンジしやすい点が魅力です。営業職で扱う商品やサービスは企業によって異なるため、自分の興味のある業界を選べば、モチベーションを保ちやすくなります。また、人と話すことが得意で、人の役に立つことにやりがいを感じる方には非常に向いている職種です。営業職は、成果が見えやすく、自己成長を実感しやすいため、やりがいを感じ続けることができます。

IT系・エンジニア

IT系やエンジニア職は、業界全体で人手不足が深刻化しているため、特に若手なら未経験でも採用されるチャンスがあります。多くの企業が自社での育成を進めており、未経験者でも積極的に採用し、スキルを身に付けさせる姿勢を持っています。また、無料の学習サイトを活用して独学で学ぶことで、熱意や自己成長の意欲をアピールしやすくなります。未経験からでも、自分の努力次第でキャリアを築ける可能性が広がっているため、挑戦しやすい分野といえます。

人手不足の業界に対してよくある質問

最後に人手不足の業界に対してよくある質問について解説していきます。実際に人手不足の業界に転職を考えている方や、気になっているという方はぜひチェックしてください。

・土木やとび職で正社員になるメリットは何ですか?

・人手不足の業界はブラック企業ですか?

・人手不足の業界で不採用になることはありますか?

これらの質問に回答していきます。一つずつ見ていきましょう。

土木やとび職で正社員になるメリットは何ですか?

土木やとび職は、体力勝負できつい仕事というネガティブなイメージが強いですが、インフラ整備において欠かせない重要な役割を担っています。この業種で正社員として働けば、自分の仕事が社会に貢献していることを実感でき、誇りや自信を持って取り組むことができます。厳しい環境でも、その重要性を理解することで、モチベーション高く仕事を続けることができるでしょう。

人手不足の業界はブラック企業ですか?

人手不足の業界でも、すべての企業がブラック企業であるわけではありません。企業の取り組みや方針によって、労働環境は大きく異なります。人手不足を解消するために働きやすい環境を整えている企業も多いため、転職や就職を考える際は、条件や福利厚生をしっかりと確認することが重要です。自分に合った環境を選ぶことで、長期的に安心して働ける職場を見つけることができます。

人手不足の業界で不採用になることはありますか?

人手不足の業界でも、不採用になることはあります。企業は必要な人材を求めているものの、スキルや経験のミスマッチがある場合や、試験がある業種では合格しなければ採用されません。応募条件を満たしているか、自己分析をしっかり行うことが重要です。自分の強みを生かせる業務や企業を選ぶことで、採用の可能性を高めることができます。

人手不足の業界についての転職相談はジョバディへ

ここまでで解説してきたように、人手不足の業界には、労働時間が長く、業務負担が大きい、職場の人間関係に問題が生じることもあるというデメリットもありますが、転職のチャンスが多く、採用されやすい、幅広い業務に携わることができる、昇進しやすいといったたくさんのメリットもあります。自分の希望に合った業界や職場を選ぶためには、労働条件や企業の取り組み、将来性などをしっかりと調べ、情報収集することが重要です。転職を検討する際は、転職エージェントを活用すれば、専門的なサポートを受けながら、自分に最適な選択肢を見つけることができるでしょう。転職エージェントの中でもジョバディの利用がおすすめです。

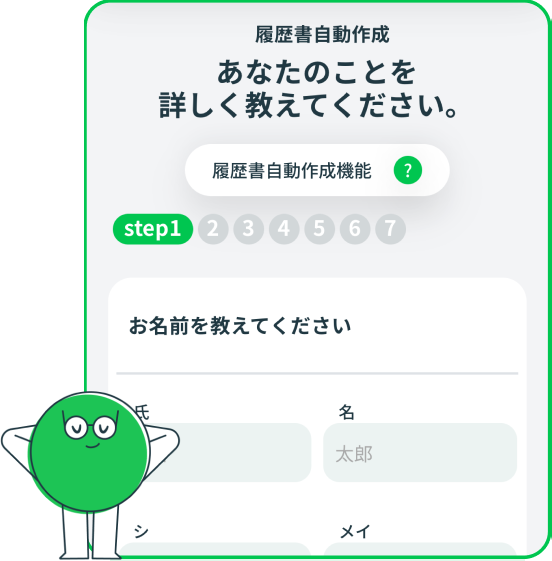

ジョバディはあなたの希望に合わせてキャリアアドバイザーに相談できるため、人手不足の企業がどんな企業なのか一緒に見極めることができます。さらに、面接設定なども簡単に行うことができるため、選考や面接に不安を抱えている方でも、具体的なアドバイスや転職に関する専門的なアドバイスが受けられ、自信を持って転職活動を進められます。

ジョバディは面接対策のサポートも受けられるメリットもありますし、会員登録は無料なので、気軽に利用できます。ぜひジョバディに登録して、やりがいのある仕事への転職を成功させましょう。