退職を引き留められたときの回避方法|会社側の理由ややってはいけないこと

「今の会社を退職したいけれど、引き留めに遭わないだろうか?」

この記事にたどり着いたあなたは、そのような悩みを抱えているのではないでしょうか。

退職を考えているものの、その際に引き留められることを不安に感じている人も多いでしょう。

退職をスムーズに進めるためには、引き留めに遭う理由や対応策を事前に把握しておくことが重要です。

そこで、本記事では、以下のポイントを踏まえて、引き留めに遭った際の対処法について紹介します。

・退職を引き留められた場合にスムーズに回避するには、企業が引き留める理由を理解することが大切。

・企業が退職を引き留める理由には、人材不足や教育コストの問題、上司の評価への影響などがある。

・退職時に優柔不断な態度を取ると、引き留めが長引く可能性があり、一貫した姿勢が求められる。

・引き留めを回避するためには、前向きな退職理由を伝え、適切な手続きを進めることが重要。

引き留めに遭った際の適切な対応や、年代別の回避方法についても紹介しますので、興味のある方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

退職の引き留めに遭わないようにするためのポイント

まず、退職の引き留めに遭わないようにするためのポイントについて解説します。

・就業規則に則った退職手続きを進める

・退職するという強い決意を固める

・適切なタイミングを選ぶ

・ポジティブな退職理由に言い換える

・職場や上司への感謝を伝える

・引き継ぎなどをしっかり行う

上記6つのポイントに分けて紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

就業規則に則った退職手続きを進める

引き留めに遭わないようにするためのポイントの1つ目は、就業規則に則った退職手続きを進めることです。

就業規則に従い、適切な手続きを踏むことで、会社側に引き留めの余地を与えにくくなります。

退職の申し出は、規定の期限を守り、書面で提出することで正式な手続きとして進められます。

一般的には1カ月前までに伝えるように定めている企業が多いのですが、中には2カ月から3カ月前までに申告するように定めている企業もあるので注意しましょう。

曖昧な伝え方を避け、ルールに沿った退職交渉を行えば、スムーズに退職しやすくなります。

退職するという強い決意を固める

引き留めに遭わないようにするためのポイントの2つ目は、退職するという強い意思を固めることです。

退職の決意が揺らいでいると、企業側は引き留める余地があると判断し、説得を続けてくるでしょう。

上司や同僚からの説得に流されないよう、転職の目的やキャリアプランを明確にしておくことが重要です。

強い意思を持ち、一貫した態度で退職の意思を伝えることで、引き留めを回避しやすくなります。

適切なタイミングを選ぶ

引き留めに遭わないようにするためのポイントの3つ目は、適切なタイミングを選ぶことです。

会社の繁忙期や重要なプロジェクトの最中に退職を申し出ると、引き留めに遭う可能性が高くなります。

比較的業務が落ち着いている時期を選ぶことで、スムーズに退職を進めやすくなるでしょう。

退職の意思を伝える前に、自社の就業規則や引き継ぎ期間を確認し、計画的に準備を進めることが重要です。

やむを得ない事情で、繁忙期やプロジェクトの途中で退職したい人は、なぜそのタイミングで退職したいのか、根拠を持って説明できるようにしましょう。

ポジティブな退職理由に言い換える

引き留めに遭わないようにするためのポイントの4つ目は、ポジティブな退職理由に言い換えることです。

退職理由を話すときに、会社への不満を言うのではなく、「キャリアアップのため」など前向きな理由を伝えると、引き留めを回避しやすくなります。

他にも「新しい環境でスキルを磨きたい」「以前から挑戦したかった分野に進みたい」といった理由を伝えると、円満に退職ができます。

会社側が改善策を提示しにくい理由を伝えると、スムーズな退職につながります。

職場や上司への感謝を伝える

引き留めに遭わないようにするためのポイントの5つ目は、職場や上司への感謝を伝えることです。

これまでの感謝の気持ちを伝えることで、上司や同僚との関係を良好に保ち、円満退職しやすくなります。

お世話になったことや、指導してもらったことへの感謝と前向きな言葉を添えると、退職の意思を伝えた後も良好な人間関係を保つことができるでしょう。

退職後の人間関係を円滑にするためにも、最後まで誠実な態度を心がけることが大切です。

引き継ぎなどをしっかり行う

引き留めに遭わないようにするためのポイントの6つ目は、引き継ぎをしっかり行うことです。

業務の引き継ぎを丁寧に行うことで、会社側に安心感を与え、引き留めを最小限に抑えられます。

退職の意思を伝えた後は、マニュアル作成や後任への指導を積極的に行い、円滑な退職を目指しましょう。

引き継ぎが不十分だと、会社から「もう少し残ってほしい」と言われる可能性もあるため、計画的に進めることが重要です。

引き留めに遭ったときにやってはいけないこと

実際に引き留めに遭った場合は、どのように対応すべきか不安に感じる人もいるでしょう。

ここで、引き留めに遭ったときにやってはいけないことについて解説します。

・優柔不断な態度を取らない

・会社への不満を退職理由にしない

・退職スケジュールなどを会社任せにしない

上記3つの項目に分けて紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

優柔不断な態度を取らない

引き留めに遭ったときにやってはいけないことの1つ目は、優柔不断な態度を取らないことです。

退職の意思が曖昧だと思われると、企業側は「引き留めの余地がある」と判断し、説得が続く可能性が高くなります。

迷っている姿勢を見せると、昇給やポジション変更などの条件を提示され、決断が揺らぐ原因になります。

たとえ、会社に残ることになったとしても、退職の意思を示したことで人間関係が悪化する恐れがあります。

退職を決めたら一貫した態度を取り、引き留めに応じない意思を明確に伝えることが重要です。

会社への不満を退職理由にしない

引き留めに遭ったときにやってはいけないことの2つ目は、会社への不満を退職理由にしないことです。

会社への不満を理由にすると、企業側は改善策を提示し、引き留めが強まる恐れがあります。

「環境を変えるから残ってほしい」と提案されると、退職の決意が揺らぐ可能性もあります。

退職の意思が固い場合は、その会社では実現できない目標や前向きな理由を伝え、引き留めにくい状況を作ることが重要です。

一方で、会社への不満が改善されたら働き続けたいと考えている人は、「辞める」という言葉を使わずに交渉するようにしましょう。

退職スケジュールなどを会社任せにしない

引き留めに遭ったときにやってはいけないことの3つ目は、退職スケジュールを会社任せにしないことです。

退職時期の決定を会社に委ねると、引き留めが長引き、スムーズに退職できなくなる可能性があります。

「後任が決まるまで」「繁忙期が終わるまで」などと、退職を先延ばしにされるケースがあります。

特に、転職先が決まっている場合はスムーズに退職しなければいけません。

そのため、自分で退職日を明確に設定し、円満に引き継ぎを進めながら計画的に退職することが大切です。

企業が退職を引き留める理由

そもそもなぜ、企業は退職を引き留めるのでしょうか。

ここで、企業側が退職を引き留める理由について解説します。

・優秀な人材として評価しているから

・企業として人材が不足しているから

・上司のマネジメント力不足を問われたくないから

・採用や教育のコストを気にしているから

・連鎖退職されるリスクを懸念しているから

上記5つの理由に分けて紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

優秀な人材として評価しているから

企業が退職を引き留める理由の1つ目は、その人を優秀な人材として評価しているからです。

企業側は優秀な人材の流出を防ぐために、昇給や昇進の提示を行い、残留することを促すでしょう。

採用や育成には時間とコストがかかるため、大きな戦力として活躍している社員を手放したくないのです。

また、優秀な人材は相応の仕事を任されているでしょう。

そのため、重要なプロジェクトや業務の引き継ぎが困難になることを避けるためにも、退職を引き留めることがあります。

企業として人材が不足しているから

企業が退職を引き留める理由の2つ目は、人材が不足しているからです。

企業は人手不足の状況では、新たな人材の確保が難しく、現職の社員にはとどまってほしいと考えます。

退職者が出ると、新たな人材の確保ができるまで、業務の停滞や負担増加のリスクが増えます。

特に、専門性の高い業務や即戦力が求められる職種では、代替要員をすぐに確保できないため、引き留めに遭う可能性が高まります。

上司のマネジメント力不足を問われたくないから

企業が退職を引き留める理由の3つ目は、上司のマネジメント力不足を問われたくないからです。

部下の退職は上司の管理能力が問われるため、評価が下がることを避けるために引き留めようとすることがあります。

離職率が高まると、部署全体のマネジメントに問題があると見なされ、上司の人事評価や昇進に影響を及ぼす可能性があります。

また、上司自身の業務への負担増加を防ぐため、部下の退職を阻止し、業務の安定を維持しようとする場合もあります。

採用や教育のコストを気にしているから

企業が退職を引き留める理由の4つ目は、採用や教育のコストを気にしているからです。

新たな人材を採用し、戦力化するまでには時間とコストがかかるため、既存の社員に残ってもらった方が効率的と考えるケースです。

特に、専門的なスキルや長い経験を持つ社員が退職すると、教育コストだけでなく、業務の生産性低下につながるリスクがあります。

採用市場の競争が激化する中で、即戦力となる人材を確保するのが難しいため、退職を引き留めることがあります。

連鎖退職されるリスクを懸念しているから

企業が退職を引き留める理由の5つ目は、連鎖退職されるリスクを懸念しているからです。

一人の退職がきっかけで、他の社員も「自分も転職しよう」と考え、退職の連鎖が起こる可能性があります。

職場の士気が下がるのを防ぐため、特に影響力のある社員の退職は阻止しようとするでしょう。

連鎖退職が発生すると、業務の混乱や企業の信頼低下にもつながるため、より引き留めを強化します。

【パターン別】退職の引き留めを回避する方法

実際に引き留めに遭った際に、どのように回避すれば良いのでしょうか。

ここで、引き留めを回避する方法について解説します。

・引き留めが強引な場合

・「いないと困る」と言われた場合

・「あなたのためにならない」と言われた場合

・待遇改善を提案された場合

上記4つのパターンに分けて紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

引き留めが強引な場合

引き留めが強引な場合に、引き留めを回避する例文を紹介します。

「いただいたアドバイスや言葉をもとに、再度熟考してみました。

しかし、気持ちは変わらず、退職させていただきたく存じます。

引き継ぎ業務などは、最後まで責任を持って行わせていただきます。

勝手を申し上げて恐れ入りますが、〇月末での退職を承認していただけないでしょうか」

引き留めが強引な場合は、退職の意思が揺らがずに固いことをアピールしましょう。

それでも上司から引き留められる場合は、人事部や他の上司などに相談することをおすすめします。

「いないと困る」と言われた場合

「いないと困る」と言われた場合に、引き留めを回避する例文を紹介します。

「私が退職することによって、会社に迷惑をかけてしまうことを申し訳なく思います。

また、私に期待してくださっていることに感謝しています。

しかし、今回、理想のキャリアに挑戦する機会を得ることができたため、退職したいと考えています。

恐れ入りますが、〇月末での退職を承認していただけないでしょうか」

会社へ迷惑をかけることへの謝罪と、高く評価してもらえていることへの感謝を示しつつ、前向きな理由を添えて伝えましょう。

「あなたのためにならない」と言われた場合

「あなたのためにならない」と言われた場合に、引き留めを回避する例文を紹介します。

「ご心配いただき、ありがとうございます。

また、戦力として会社に十分貢献できておらず、申し訳ございません。

しかし、今回、新たな目標をかなえるための機会を得ることができました。

社会人として、未熟だと思いますが挑戦したいと考えています。

恐れ入りますが、〇月末での退職を承認していただけないでしょうか。」

あなたの不安をあおるような引き留めをされる場合もあるでしょうが、退職するという強い意思表示をしましょう。

待遇改善を提案された場合

待遇改善を提案された場合に、引き留めを回避する例文を紹介します。

「私に対して高い評価や期待をしていただいていると理解し、うれしく思います。

しかし、今回は昇給のお話を断ってでも、新たなキャリアに挑戦したいと考えています。

せっかく昇給のお話をいただいたのに、申し訳ございません。

恐れ入りますが、〇月末での退職を承認していただけないでしょうか」

上司の一存で待遇改善されることはあまり期待できません。

必ずしも待遇改善が約束されるわけではないことも考慮して、強い意思を持って退職したい旨を伝えましょう。

【年代別】退職の引き留めを回避する方法

引き留めを回避する方法は、年代によって異なる場合もあります。

ここで、年代ごとに応じた、引き留めを回避する方法について解説します。

・20代の場合

・30代の場合

・40代の場合

上記3つの年代に分けて紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

20代の場合

20代の場合、将来に向けての成長の機会など、前向きな退職理由を伝えると、引き留めを回避しやすくなります。

「若いうちに新しい環境でスキルを磨きたい」などと伝えることで、企業側も納得しやすくなります。

一方で、経験不足を理由に引き留められることがあるため、転職先でのキャリアプランを明確に説明することが重要です。

30代の場合

30代の場合、戦力として期待されている可能性が高いため、業務への影響を考慮しつつ計画的に退職を進めることが重要です。

「これまでの経験を生かし、さらに成長できる環境を求めている」などと前向きな理由を伝えると、引き留めを回避しやすいでしょう。

引き継ぎを丁寧に行い、退職後の業務の流れがスムーズになるよう配慮すると、円満に退職しやすくなるでしょう。

40代の場合

40代の場合、管理職や専門職としての責任が大きいため、退職の影響を最小限にする計画的な引き継ぎが重要です。

「管理職としての経験を生かし、より大きなチャレンジをしたい」などと前向きな理由を伝えることで、引き留めを回避しやすくなります。

家庭の事情やライフプランの変更など、この年代特有の個人的な理由を含めると、より引き留めに遭わずに済むでしょう。

転職で退職の引き留めが不安ならジョバディに相談!

ここまで、退職時に引き留めに遭う理由や、引き留めに遭った場合の対処法について紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

退職の申し出をしたときに、引き留めに遭ったらどうしようと不安に感じる人もいるでしょう。

退職の意思が固い場合は、一貫した姿勢で対応することが重要です。

スムーズに退職して、効率的に転職活動を進めるのが理想的です。

転職エージェントを活用すると、退職と転職活動の両方をスムーズに進めることができます。

その転職エージェントの一つとして、ジョバディへの登録をおすすめします。

ジョバディにはキャリアアドバイザーが在籍していますので、あなたの目的や適性に応じて効率的に求人を紹介してもらえます。

アドバイザーとのカウンセリングの際に、退職に関する悩みや不安を相談することもできます。

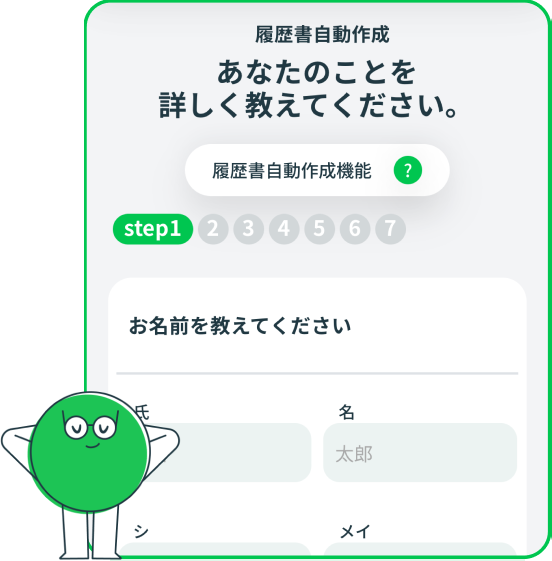

他にも、面接対策や書類作成など各種相談を受けることもできます。

ホームページから、簡単にオンライン相談の予約ができますので、転職成功を目指している人は気軽に相談してみてくださいね。