キャリアチェンジは何歳までできる? 転職活動のポイントも解説

「キャリアチェンジを成功させるためには、何歳までに転職するのがよいのだろうか?」

この記事にたどり着いたあなたは、そんな疑問を抱えているのではないでしょうか。

キャリアチェンジをするにあたっては、何歳までにするのがよいのか、キャリアチェンジをするメリットや成功させるポイントも押さえておきたいですよね。

そこで、本記事では以下のポイントを踏まえて、キャリアチェンジについて紹介します。

・キャリアチェンジとは、未経験の業界や業種に転職すること

・キャリアチェンジに年齢制限はないが、企業によっては年齢制限を設けているところもある

・キャリアチェンジで求められるスキルは、ビジネススキル、即戦力として活用できるスキル、コミュニケーションスキル、マネジメントスキル

・キャリアチェンジを成功させるには、キャリアチェンジの理由を明確にする、必要なスキルを正しく身に付ける、キャリア支援サービスを活用するの3点が重要である

キャリアチェンジを成功させたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

キャリアチェンジは未経験の業種や業界に転職すること

そもそもキャリアチェンジとは、未経験の業界や業種に転職することを指します。

収入アップや、自分らしいライフスタイルの確立を目指してキャリアチェンジをする人が多いようです。

キャリアチェンジに似た言葉に「キャリアアップ」というものがあります。

キャリアアップは、それまでに経験がある職種で、収入アップなどを目的として高い役職に転職することを指します。

キャリアチェンジに適切な年齢はない

結論から述べると、キャリアチェンジをするのは、何歳からでもできます。

しかし、企業によっては、年齢制限を設けている場合もあります。

そのような企業は、長期キャリアの形成を目的としている可能性が高いようです。

「doda 転職成功者の平均年齢調査」によると、2022年に転職した人の平均年齢は32.2歳というデータがあります。

そのデータを踏まえると、キャリアチェンジを目的とするなら、30代半ばまでに転職をするのが一般的といえます。

キャリアチェンジは、業界や業種によって考え方は異なるので、自分が進みたい業界や業種の情報収集をしっかりすることが大切です。

出典:https://doda.jp/guide/age/2022/

年齢によってキャリアチェンジが難しいといわれる理由

キャリアチェンジをするのに、基本的に年齢制限はないと述べましたが、転職活動では年齢がネックになるという話を聞いたことがある人もいるかもしれません。

転職活動で年齢が制限される説として「28歳の転職限界説」と「35歳の転職限界説」について紹介します。

まず、28歳の転職限界説についてです。

一般的な企業では20代は若手社員、30代は中堅社員とされています。

企業側は30代の社員に即戦力を求めることが多いので、その前までにキャリアチェンジしないと、未経験の業界への転職は難しくなると考えられています。

次に、35歳の転職限界説についてです。

35歳は転職のリミットといわれている年齢です。それは、60歳を定年としたとき、その企業では25年しかキャリアが積めないからです。

しかし、働き方の多様化に伴い、この考え方は変わってきています。

35歳は一つの区切りとして捉え、年齢にとらわれずにキャリアプランを考えるとよいでしょう。

キャリアチェンジをする際に企業が求める4つのスキル

キャリアチェンジをするときには、何歳の人であっても求められるスキルがあります。

ここで、企業がキャリアチェンジをする人に求めるスキルについて解説します。

・ビジネススキル

・即戦力として活用できるスキル

・コミュニケーションスキル

・マネジメントスキル

上記4つのスキルに分けて紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

ビジネススキル

求められるスキルの1点目は、ビジネススキルです。

このスキルは、仕事を行う上で役立つ技術や知識、能力のことです。

具体的な例としては、情報収集力や語学力などが挙げられます。

ビジネススキルをしっかりと身に付けることができれば、業界を越えて応用できるでしょう。

即戦力として活用できるスキル

求められるスキルの2点目は、即戦力として活用できるスキルです。

即戦力として活用できるスキルを持っていると、企業は教育コストを下げられるというメリットがあります。

キャリアチェンジで業界が変わっても、担当する職種が同じ場合、即戦力として活用できるスキルを持っている可能性もあります。

キャリアチェンジをしたい業界に必要なスキルを事前に調べて、備えておくとよいでしょう。

コミュニケーションスキル

求められるスキルの3点目は、コミュニケーションスキルです。

このスキルは、他者との意思疎通をスムーズにできる能力のことです。

昨今ではテレワークの普及に伴い、オフラインだけではなくオンラインのコミュニケーションスキルも求められることが多くなっています。

マネジメントスキル

求められるスキルの4点目は、マネジメントスキルです。

このスキルは、組織を管理したり、チームをまとめたりする能力のことです。

前職で大きなプロジェクトやチームをまとめた経験がある人は、重宝されやすいです。

また、このスキルは年齢が高くなるほど求められる傾向があります。

キャリアチェンジする3つのメリット

ここで、キャリアチェンジをするメリットについて解説します。

・新しい出会いがある

・仕事に対するモチベーションが変わる

・自分に合った仕事を見つけられる可能性がある

上記3つのメリットについて紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

新しい出会いがある

キャリアチェンジをするメリットの1点目は、新しい出会いがあることです。

転職先でライフパートナーやビジネスパートナーに出会う可能性もあります。

上司に恵まれたら、短期間でのスキルアップも目指せます。

また、新しい顧客に出会うことで、自分の視野が広がることもあります。

業界が変わるとそこにいる人のタイプが違うことも多いため、幅広い価値観に触れることができるでしょう。

仕事に対するモチベーションが変わる

キャリアチェンジをするメリットの2点目は、仕事に対するモチベーションが変わることです。

やりたい仕事に従事することで、モチベーションアップにつながることもあります。

また、やりたい仕事であれば、苦労することも多い下積み時代も楽しく感じられるでしょう。

仕事にやりがいを実感したいと考えている方は、キャリアチェンジに挑戦するのもおすすめです。

自分に合った仕事を見つけられる可能性がある

キャリアチェンジをするメリットの3点目は、自分に合った仕事を見つけられる可能性があることです。

新しい業界や職種に挑戦することで、自分に適性がある仕事に出合える可能性も広がります。

現時点でやりたい仕事が明確ではなくても、キャリアチェンジすることで、明確になるかもしれません。

キャリアチェンジをする3つのデメリット

キャリアチェンジをするメリットについて紹介しましたが、一方でデメリットもあります。

ここで、キャリアチェンジをするデメリットについて解説します。

・年収が下がることがある

・周囲に反対される可能性がある

・スキルアップに時間がかかる

上記3つのデメリットについて説明します。

一つずつ見ていきましょう。

年収が下がることがある

キャリアチェンジをするデメリットの12024/10/22点目は、年収が下がる可能性があることです。

キャリアチェンジは、未経験の業界や職種への転職になるため、年収が下がるリスクがあります。

転職後の収入で、生活水準を保てるかどうかも考えておきましょう。

また、キャリアチェンジをするといっても現職のスキルが生かせることもあるので、現職にしっかりとコミットすることが大切です。

周囲に反対される可能性がある

キャリアチェンジをするデメリットの2点目は、周囲に反対される可能性があることです。

未経験の業種や職への転職をすることに、周りの人は心配して、反対してくることもあるでしょう。

自分自身のキャリアですから、自分の考えを大切にしつつ、キャリアチェンジの経験者などがいれば周囲の声に耳を傾けることも大切です。

スキルアップに時間がかかる

キャリアチェンジをするデメリットの3点目は、スキルアップに時間を要することです。

未経験の仕事に就くことになるので、スキルアップをするには時間がかかることが予想されます。

転職後の時間を有効的に使うためにも、転職前に身に付けられるスキルについては、事前に習得しておくことをおすすめします。

年齢を問わずキャリアチェンジを成功させるポイント

次に、年齢を問わずキャリアチェンジを成功させるポイントについて紹介します。

・キャリアチェンジの理由を明確にする

・必要なスキルを正しく身に付ける

上記2つの項目に分けて説明します。

一つずつ見ていきましょう。

キャリアチェンジの理由を明確にする

ポイントの1点目は、キャリアチェンジの理由を明確にすることです。

これは、面接でも伝えることになりますので、できる限り明確に話せるように準備しておきましょう。

転職して自分が成長した後、企業にどう貢献できるのかもアピールできると、企業に対するメリットが伝わります。

必要なスキルを正しく身に付ける

ポイントの2点目は、必要なスキルを正しく身に付けることです。

上記でも触れましたが、キャリアチェンジをする前に、必要なスキルを正しく身に付けることが大切です。

しかし、それが独学だった場合、企業が求めるレベルに到達していないことも考えられます。

そのような事態を避けるためには、スクールやセミナーなどを利用して、適切にスキルを身に付けることをおすすめします。

具体的なキャリアチェンジの方法

キャリアチェンジをしたいと考えている人の中には、どのように始めたらよいか分からず立ち止まっている人もいるかもしれません。

そこで、キャリアチェンジの方法について具体的に解説します。

・社内転職を検討する

・希望の企業や別業界に転職する

・キャリア支援サービスを活用する

上記3つの方法に分けて説明します。

一つずつ見ていきましょう。

社内転職を検討する

キャリアチェンジの方法の1点目は、社内転職を検討することです。

社内転職とは、社内で未経験の部署に異動することです。

同じ会社の中で、異動希望を出すことになるので、一般的な転職と比較してリスクが少ないというメリットがあります。

また、この方法を取ると、キャリアチェンジ後に給料のアップや据え置きを狙えるため、収入面においてもリスクが低くなります。

希望の企業や別業界に転職する

キャリアチェンジの方法の2点目は、希望の企業や別業界に転職することです。

先ほど、社内転職について述べましたが、キャリアチェンジといえば、別の企業への転職をイメージする人がほとんどでしょう。

働きたいと思う憧れの企業があるなら、チャレンジしてみるのも選択の一つです。

転職が成功すると、自分がやりたいと思っている仕事をできる可能性がより高まります。

その場合は、自分で業界研究や企業探しをする必要があります。

特に、未経験の業界だと時間がかかったり、研究不足になったりするケースもありますので、事前準備は手を抜かないようにしましょう。

キャリア支援サービスを活用する

キャリアチェンジの方法の3点目は、キャリア支援サービスを活用することです。

転職エージェントなどのキャリア支援サービスを活用すると、プロの力を借りられるので、スムーズに転職活動を進めることができます。

転職エージェントは、転職サイトには掲載されていない非公開求人を取り扱っていることがあります。

また、未経験の業界でも業界の情報を教えてもらえますので、業界研究がはかどるというメリットもあります。

職種によって転職の適齢期は異なる

キャリアチェンジをしたいと考えている人は、新たに挑戦したい職種も検討していると思います。

しかし、職種によって、転職の適齢期は異なります。

そこで、職種ごとの転職の適齢期を紹介します。

・ITエンジニア

・営業

・コンサルタント

・事務

・接客・販売

上記5つの職種ごとに分けて説明します。

一つずつ見ていきましょう。

ITエンジニア

1番目は、ITエンジニア職です。

この職種は、IT技術の進化を支えるためにも、需要が高い職種です。

慢性的な人手不足も影響して、未経験でも歓迎されています。

ITエンジニア職の経験はなくても、活用できる資格やスキルを持っている場合は、30代以降でも歓迎されることがあります。

営業

2番目は、営業職です。

営業職は、どの年代でも転職しやすい職種です。

それは、専門的な知識以上に、コミュニケーション力や忍耐力、体力を求められるからです。

近年では、対面営業が減り、ミドル世代以降の人でも挑戦しやすくなっています。

コンサルタント

3番目は、コンサルタント職です。

この職種への転職は、経験豊富なミドル世代以降におすすめです。

それは、その道の専門家である必要があるためです。

一方で、一から勉強を始めるという場合は、年代に関係なく転職が難しい職種でもあります。

事務

4番目は、事務職です。

一般事務は、年齢に関係なく転職しやすい職種です。

ただし、基礎的なパソコンスキルは求められます。

また、年齢が上がるとともに、その仕事に関する専門的な知識が求められるようになります。

接客・販売

5目は、接客職、販売職です。

この職種は、専門的なスキルはあまり求められない傾向があります。

そのため、未経験でも転職しやすい職種といえます。

接客職、販売職へのキャリアチェンジを希望する場合は、企業理解を深めることが大切です。

キャリアチェンジはジョバディに相談を

ここまで、キャリアチェンジをする際の適切な年齢やメリットについて紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

キャリアチェンジに適切な年齢はありませんが、企業によっては年齢制限を設けているところもあり、職種によっても転職の適齢期は異なります。

キャリアチェンジを成功させるためには、転職エージェントなどのキャリア支援サービスを活用して、知識を深めることが大切です。

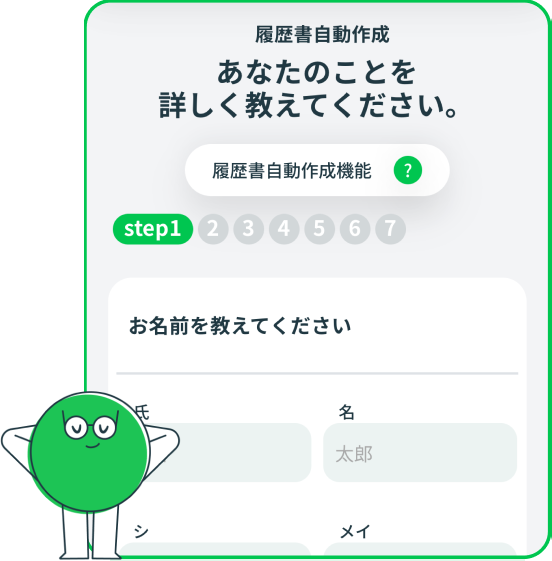

その転職エージェントの一つとして、ジョバディへの登録をおすすめします。

ジョバディにはキャリアアドバイザーが在籍していますので、あなたの強みや弱みから、キャリアチェンジをするにあたって適性のある職種まで、客観的に教えてもらえます。

アドバイザーと話すことで、キャリアチェンジの理由を明確にすることもできます。

その他にも、面接対策や書類作成のアドバイスも受けられます。

ホームページから、簡単にオンライン相談の予約をできますので、解消したい悩みがあれば気軽に相談してみてくださいね。