仕事を辞めるベストのタイミングとは?円満に退職・転職できる時期を考える

「スムーズに仕事を辞めたいけど、辞めるタイミングはいつが一番いいんだろう?」

仕事を辞めたい気持ちが固まると、次は実際にいつ・どんな形で職場を辞めようか悩む方は多いかもしれません。

なるべく円満に、スムーズに退職の手続きを進めるにはどうすればいいのか?

本記事ではベストタイミングの選び方と退職までのポイントとして、

・仕事を辞めるのによいタイミングは、求人が多い時期や今の会社の閑散期、人事異動の内示直後まで、大きなプロジェクトがない時期 など

・退職を伝えるタイミングは退職の1~3カ月前、引継ぎと有休消化の余裕があるとき

・伝えるときはまず直属の上司に伝え理由は自己都合にする

・よくある引き止めには対処方法を準備しておく

上記について詳しく説明していきます。

最適な退職のタイミングを考える2つのポイント

できるだけスムーズに退職の手続きを進めるには、会社や同僚への負担を考慮したり、自身が今後行う転職活動への影響も考えておいたりすることが必要です。

では、最適な退職のタイミングを考えるポイントとして、

・転職先を見つけやすいかどうか

・スムーズに退職できるかどうか

・参考|転職活動は在職中と退職後のどちらがいい?

上記をひとつずつ見ていきましょう。

転職先を見つけやすいかどうか

退職の前に転職先が見つかっていると、精神的プレッシャーや金銭的なストレスも少なく、安心して次のステップへ進むことができます。

また、実際に会社へ退職を申し出るときも、すでに転職先が決まっていることを伝えれば、無用な引き留めや慰留を避けることにもなります。

求人が多くなる時期も退職のタイミングを考えるうえでは考慮したい点です。時期については後ほど詳しく解説していきますが、一般的に「求人が多くなる時期」といわれているのは3月と10月です。

スムーズに退職できるかどうか

詳しくは後ほど解説していきますが、繁忙期や人事異動の直後などはあらかじめ避けたスケジュールを組むのがよいでしょう。スムーズに辞められないタイミングで退職を強行するとなると、たとえ転職先が見つかっていても現在の会社から強く引き止められたり、トラブルになったりする可能性が高くなります。

参考|転職活動は在職中と退職後のどちらがいい?

仕事を辞めるタイミングは、転職活動をいつ行うかの方針が大きく関わります。

在職中に転職活動を開始して現職と両立する場合、収入を確保できるため生活費の面でリスクが少なく、安定して活動を行うことが可能です。そのため、今回はこの記事でも在職中での転職活動を前提としています。

退職後に転職活動をスタートさせる場合は、一時的に収入が途絶えるため、退職する前にある程度生活費を確保しておくことが重要です。

転職先を見つけやすいタイミング

転職先の求人を見つけやすい時期に合わせて転職活動を行えれば、転職先が見つかる確率も高くなるでしょう。

具体的に、求人が増える時期は3月と10月といわれています。3月は異動・退職する人が増える傾向にあり、人員確保の動きが高まります。10月は下半期の始まりに当たり、異動や退職者が増える傾向が高いため、空いたポジションを埋めるための求人が増える時期です。

企業は上記の時期に人が確保できるように、1~2月と9~10月頃に積極的に採用活動を行っています。

スムーズに退職できるタイミング

転職活動を行う時期をスケジューリングしながら、現在の職場を退職するのによいタイミングをはかります。

そして、スムーズに退職するのに検討したい時期には以下の3つがあります。

・繁忙期を避けた閑散期

・人事異動の内示直後

・大きなプロジェクトに関係していない時期

ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

繁忙期を避けた閑散期

繁忙期は上司や人事・総務も業務に追われているため、退職の意向を伝えてもすぐに対応してもらえなかったり、引き止められたりする可能性もあります。また、退職を受け入れてもらえたとしても、社内・部署内での人間関係が悪化する可能性があり、退職までの間、居心地が悪くなるかもしれません。

法律上、2週間前までに退職を申告すれば問題はありません。しかし、円満かつスムーズに辞めることを目指すのであれば、繁忙期は避けるべきです。

人事異動の内示直後

人事異動の内示直後は比較的引継ぎがしやすく、退職に向いているタイミングだといえます。タイミングは企業によって異なるものですが、年度末前後が多い傾向にあります。

ただし、すでに異動してしまって業務に着手しはじめた時期では、後任者に再度引継ぐのは難しく、混乱を招くことにもなるので避けるようにします。自身の異動後でなければ、必ずしも内示直後でなくてもよいでしょう。

大きなプロジェクトに関係していない時期

大きなプロジェクトに関わっている間の退職は、周囲への迷惑かつトラブルに発展する可能性もあるため避けるようにしましょう。プロジェクト途中での退職に法的な問題があるわけでありませんが、スムーズに辞めるためには避けるべきタイミングです。

また、プロジェクトが完結せず途中で抜けたというのでは、成果や結果が出ていないため、アピール力に欠ける可能性も考えられます。

そのほか退職に向くタイミング

賞与がある会社なら、退職するのは賞与をもらった後にしたいと考える人は多いでしょう。支給月は会社ごとに異なるため、いつまで在職すれば支給対象になるのか、就業規則を事前に確認しておくのが大切です。

また、賞与の査定基準に将来性が加味されている場合、支給の前に退職の意思を通告していると、減額されてしまう場合もあります。支給後に退職の意向を伝えるよう、タイミングを見計らうのがよいでしょう。

退職前にチェック・決定しておくこと

退職する前に、確認しておくべきチェックポイントとして、社会保険や、有休の残日数などを整理しておきましょう。

具体的なチェックポイントは以下の4点です。

・失業保険

・社会保険

・有給休暇の残り日数

・引継ぎにかかる日数

ひとつずつ見ていきましょう。

失業保険

退職後に転職活動を始める人は、条件を満たせば失業保険を受け取ることができます。一時的に収入が途切れるため、少しでも生活費の不安をなくせるよう、詳しく確認しておくことをおすすめします。

失業保険の条件には以下の3つがあります。

・雇用保険に加入し保険料を支払っていること

・離職の日以前、2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間があること

※特定受給資格者の場合は、離職の日以前の1年間に6カ月以上

・就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること

出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html

失業保険を受け取る場合、支給開始までは約2カ月のタイムラグがあることに注意してください。とくに、自己都合での退職の場合は、少なくともそれまでの生活費と転職活動にかかる費用を確保しておく必要がありますので、余裕をもって退職日を検討しましょう。

なお、給付額・給付期間は、勤務年数や年齢などによって変動します。受給可能額もあわせて確認しておきましょう。

社会保険

現在の会社で加入している社会保険は、退職日の翌日に失効することになります。健康保険証はそれまでに会社への返却が必要です。

転職先が決まっている場合、保険の切り替えには、元の会社を退職する際に発行される「健康保険資格喪失証明書」を提出することになります。厚生年金保険は、所属する企業が手続きを行うものなので、本人が行っておくことはありません。

ただし、退職から転職まで期間が空く場合は、一時的に健康保険無加入の状態になってしまいます。厚生年金保険がない期間に備えて以下のような手続きをしておきましょう。

(1)一時的に国民健康保険に切り替える

(2)任意継続を利用する

(3)家族の扶養に入る

(2)の「任意継続」とは、前職の健康保険を最長2年継続できる制度のことです。ただし、保険料は全額負担、転職先の健康保険に加入するまで中断できないなど、条件があります。

いずれも加入の条件や負担額の違い・デメリットも考えられるため、自分のケースではどのような選択肢があるか情報を集めておくことが大切です。

有給休暇の残り日数

有給休暇の消化には、業務の引継ぎに差し支えがないよう、スケジュールを組んでおきましょう。基本的には「消化する有休の日数+引継ぎに必要な日数」を計算し、より余裕のあるタイミングで退職を申し出る必要があります。

また、退職前に有給消化のパターンも検討しておきましょう。

・有給を消化し切って、最終出社日を退職日にする

・最終出社日の後に有給休暇を消化し、有給最終日を退職日とする

有休の残り日数は、これまでの勤務期間とすでに使った日数によって異なります。自分にはどれだけ有休が残っているのか、確認しておきましょう。

引継ぎにかかる日数

退職する意向を伝えたら、新しい担当者に業務内容などを引き継ぐ必要があります。

年間の業務サイクルや、日次・月次業務などを棚卸し、引継ぐべき業務内容と、必要な日数を計算しておきましょう。

また、業務によっては取引先へのあいさつ回りや、担当窓口の引継ぎも必要になります。取引先や営業先の名刺のほか、自分がいなくても参照できるマニュアルを残すなど、資料をまとめる時間も必要なことを考慮しましょう。

引継ぎをしっかり行わないと、退職後の担当者に負担がかかるだけでなく、企業間のトラブルを招く原因にもなるため、余裕のある準備期間の確保が必要です。

退職を伝えるタイミング

退職を伝えるタイミングを考える際は、具体的には以下の点を考慮していきましょう。

・大前提は退職日の1~3カ月前

・引継ぎと有休消化の余裕がある

・心身の健康状態によってはできるだけ早く

これらのタイミングで伝えられるとベストです。ひとつずつ解説します。

大前提は退職日の1~3カ月

法律上、退職の告知は2週間前までに申し出れば問題ないとされています。ただし、それぞれの企業によって、就業規則で退職に関する規定がある場合が多いため、事前に確認しておくようにしましょう。

また、円満に辞めるためには、引継ぎにかかる日数など細やかな配慮も必要なことを考え、最低でも1カ月前、業務量によっては2~3カ月前くらいを目途に伝えた方がベターです。退職日まで余裕をもって告知することを前提にして、さらに以下の点を確認していきましょう。

引継ぎと有休消化の余裕がある

すでに解説したように、退職までには十分な引継ぎをする必要があり、さらに有給休暇を消化する権利もあります。

そのため、引継ぎと有給消化を両立させるためには、両方の日数を合わせても余裕があるタイミングで退職の意向を伝えるのがベストです。

心身の健康状態によってはできるだけ早く

円満でスムーズな退職のために、余裕のある準備期間を確保するべきとお伝えしましたが、場合によってはできるだけ早く退職すべきケースもあります。

現在の仕事が原因の精神的ストレスによって勤務を続けるのが難しい場合や、健康上にも問題が及んでいる場合では、何を差し置いても早期に退職することが重要です。心身ともに健康でないと正常な判断も難しくなりますので、第三者や医師の指示を受けながら対応を進めましょう。

タイミングを計るより健康を優先し、できるだけ早く伝えて退職できるようにする判断が重要です。

退職日を決めるポイント

在職中に転職活動を進めている場合、退職日は転職先の入社日との兼ね合いが最大のポイントとなります。

退職日と入社日によっては、社会保険の切り替えについて、手続きが必要になる場合もあります。また、転職先に入社するまでの期間が空いてしまうと、その間は国民健康保険の加入が必要になります。入社日の前日に退職にすれば社会保険が途切れることなく、手続きも転職先の企業が行ってくれるためスムーズに進められるメリットがあります。

スムーズに辞めるための退職理由の伝え方

退職の意向を実際に会社へ伝える際には、いくつか注意点があります。

退職告知は慎重に進めないと、思わぬトラブルや周囲の関係悪化を招く可能性もあるため、以下の点に留意しておきましょう。

・まず直属の上司に伝える

・理由は自己都合にする

・初めに退職願、指示に合わせて退職届を提出

ひとつずつ詳しくご説明します。

まず直属の上司に伝える

退職の意向を最初に伝えるのは直属の上司にしましょう。このとき、立ち話などで軽く伝えるのではなく、事前にアポを取り時間を割いてもらったうえで話すなど、退職への本気度が伝わるようにします。

注意しなければならないのは、上司へ伝える前に同僚や他部署の人などに話してしまうことです。噂で上司の耳に入ると心証を悪くしかねません。無用なトラブルを招かないように段取りにも注意しましょう。仮に、辞める原因がその上司にあったとしても、上司を飛び超えてさらに上の役職者へ伝えるのは避けましょう。

理由は自己都合にする

転職が理由で退職する場合は、たとえ会社への不満が根底にあっても、会社に伝える退職理由は「自己都合」または「個人都合」とします。

一方、リストラや会社の倒産などといった会社側の事情による退職の場合は、「会社都合」です。会社側の事情による退職を誤って自己都合としてしまうと、失業保険の給付開始時期で不利になる可能性もあるため、注意しましょう。

初めに退職願、指示に合わせて退職届を提出

初めに直属の上司に退職の意向を伝える段階では、「退職願」の提出か、口頭での告知を行います。退職願とはあくまで退職の意思表明のため、契約解除できる効力は持っていません。また、退職願の提出は、どの企業でも必須というものではありません。口頭で退職の意向を伝えるだけでも有効な場合が多いです。

直属の上司への告知後、退職が決まったら、上司や人事部などの指示に従い「退職届」を提出します。退職届は、企業に受理されて一定期間経つと取り消しできなくなるため、自分の退職の意思が揺るがない場合にのみ提出してください。一方、退職願は契約解除の効力は持っていませんが、提出後に撤回すると職場に居づらくなる場合もあるため、慎重な判断ののちに提出するようにしましょう。

よくある引き止め方と対応方法

退職の意向を会社へ伝えた後、慰留・引き止めにあうケースはよくあります。引き止めにあった時も毅然として意思表示を続け、気持ちがブレないことが大切です。

では次に、よくある引き止めとその対処について解説します。

・退職までは良好な関係を保つことが大前提

・「不満があるなら改善するから残ってほしい」

・「ここで続かないなら他社に行っても同じ」

・「人手が足りないので待ってほしい」

・「君は会社に必要な人材だ」

ひとつずつ見ていきましょう。

退職までは良好な関係を保つことが大前提

最後までトラブルを起こさず円満でスムーズな退職を目指すには、良好な人間関係を保ち続けることが大前提です。

人間関係が悪くなると退職までの期間に行う業務や引継ぎも滞り、スムーズに退職できないといったトラブルが起こりえます。また、転職先の企業がリファレンスチェックをする可能性もあるため、最後まで会社との関係は良好に保つべきでしょう。ただし、あくまで退職するという事実は曲げず、妥協することのないよう、固い意思はもって対応することが重要です。

会社や社内の個人に不満があって退職を余儀なくされる場合、「懲らしめたい」などの気持ちがわくことがあるものです。しかし、ハラスメントを訴え出るほど徹底的に戦う気持ちがないならば、手を出さない方がよいでしょう。退職・転職を最優先に考えることによって次のステップへ進むことの方が建設的です。

「不満があるなら改善するから残ってほしい」

退職の相談をした際、会社として現状の改善を提案してくる場合、口約束・方便であるケースがほとんど。また、あなたが退職を考えるほど気にしている不満は、直属の上司に改善できる範囲のものでしょうか?一見優しい言葉でも、冷静に受け止める必要があります。また、過去に退職を申し出た人がいた場合、その後実際に問題改善が行われたか、過去の事例も考えてみるとよいでしょう。

退職の理由を会社のせいにせず、自己都合にした方がよいのはこのためなのです。本当に評価していたのなら、退職を申し出る前に待遇が改善されていたはず、と考えられないでしょうか。その場しのぎの慰留の言葉に揺るがず、毅然とした態度で意思表明をしましょう。

「ここで続かないなら他社に行っても同じ」

動揺させたり、足を引っ張りたいと思っていたりするための言葉だと言ってもよいでしょう。退職への意思を揺るがせたいという意地悪な言葉を真に受ける必要はありません。基本的には受け流して、表向きには良好な関係維持に努めましょう。

そもそも会社を変えても同じことになるかどうかは、実際に移ってみないとわからないことです。上司や同僚が転職先の企業について詳しいかどうかはわかりません。

周囲にこのような言葉を言わせないためには、日ごろから、不満があればその原因を解決する努力をしておくようにしましょう。

「人手が足りないので待ってほしい」

「人が見つかるまでなら」と思っても、退職を引き延ばしたまま本腰を入れて募集を出したりはしないケースが多く、単なる一時的な慰留であるケースが多くあります。基本的に、慰留には応じないのが得策です。応じる場合は、少なくとも期限を具体的に決めて、それ以降の延長には応じない旨を伝え、毅然とした態度で断りましょう。

そもそも退職を考えることになったのも、そのような体制をいつまでも改善できない会社の責任であるとも考えられます。会社の都合に振り回されて環境を変えるチャンスを逃さないように注意しましょう。

なお、すでに転職先が決まっていると断りやすいため、慰留を断る材料を増やすためにも、転職活動は在職中に業務と並行して進めるのがよいでしょう。

「君は会社に必要な人材だ」

そうした言葉によって考えを改め、会社に残ったとしても、退職を申し出た事実は消えないため、これまでと同じ環境で居続けられることにはならない点にも注意しましょう。今後ライバルとポストを競うような場面があった場合、ほかの条件がほとんど同じなら、過去の退職の申し出はマイナスに働く可能性も想像できます。

基本的には、礼は述べつつも応じないのがよいでしょう。会話の中で気持ちが揺らぐ場合も、その場では即答を避け、冷静に考えてから結論を出す冷静さが必要です。

スムーズに進めるための退職・転職スケジュール

退職までの期間は転職に関わる手続きを通常の業務や引継ぎと並行して行うため、どうしても負担が大きくなります。そのため、告知から最終出勤までのスケジュールは漏れのないよう計画的に組み立てましょう。

ここでは、スムーズに退職するための手順を解説します。

・退職時期を決めて転職活動の計画を立てる

・転職活動を行う

・自社に退職の意思を伝える

・引継ぎ・有休消化を行う

・退職、転職先での勤務スタート

ひとつずつ見ていきましょう。

退職時期を決めて転職活動の計画を立てる

自分にとって最適な転職のタイミング=ゴールを決めましょう。それまでに終わらせるべき手続きに必要な日数を逆算し、転職活動の計画を立てます。転職活動期間の目安は約3カ月ですが、できるだけ早く終わらせるつもりで進めることが大切です。

また、そもそも転職活動を在職中に行うのか退職後に行うのかも、状況を鑑みて決定します。

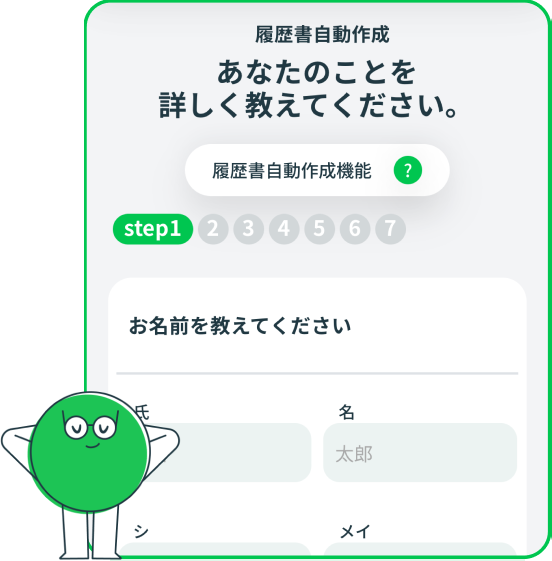

転職活動を行う

転職活動を短期化するためにも、効率的な行動が重要になります。下記の点に注意して行うようにしましょう。

(1)転職したい業種や職種を選ぶ

現職の経験をもとに改めて自分の価値観やスキルを整理し、転職したい業種や職種を絞り込みます。

(2)希望する条件の優先順位付け

条件を書き出し、それぞれの優先順位を割り振ることで、どうしても譲れない条件と妥協できるものが可視化され厳選することができます。

(3)履歴書・職務経歴書の作成

内容は希望する仕事にとってアピールになる点を盛り込むよう、自分と仕事を絡めてまとめることが大切です。

(4)転職サイト・転職エージェントに登録

最近は業界・業種・働き方に特化した転職サイトも多くありますので、自分にあった転職サイトをいくつか登録するようにしましょう。

(5)求人のチェックと応募

(2)であげた条件と優先順位を踏まえて求人を見極めながら、条件が厳しすぎる場合はもう一度優先順位を見直すことも必要になります。

(6)面接の練習

自分のアピールポイントや業界研究を独自に深めることは基本ですが、初めての転職や業界の知識に不安があれば転職エージェントのサポートを受けるのも効果的です。

(7)面接本番

面接の回を追うごとに企業研究をより深めたうえで臨む必要があるため、なぜその会社なのか、その会社と自分がどうマッチしているのかについてなど、企業ごとに面接の準備をすることが大切です。

(8)内定後の条件交渉

長引かせず、事前の計画通り進めるのがポイントになります。転職エージェントなども積極的に活用するのがおすすめです。

自社に退職の意思を伝える

転職活動が終了したら、在籍する会社へ退職の意思を伝えます。スムーズに辞めることを最優先に動くことが大切です。

辞めやすいタイミングで伝えられるよう、できるだけ転職活動の期間を長引かせずに終わらせることも重要になります。また、引き留められるケースもあるため、そうなった時に気持ちがブレてしまわないよう、あらかじめ引き止めへの対処法を準備しておきましょう。

転職エージェントなら、よくある引き止めへの対処など、退職についてのサポートも受けられます。

引継ぎ・有休消化を行う

引継ぎは協力的に対応し、トラブルを避けて動くことが大切です。場合によっては社内・取引先への挨拶なども行いましょう。

有給がたまっている場合は、計画的に消化していきます。消化期間には、転職先の企業研究や業界研究にも時間を割いて準備を進めておくのがおすすめです。

そのほか、必要なものなどあればできるだけこの間に準備を進めておけるようにしましょう。

退職、転職先での勤務スタート

退職日当日を迎えるまでに、返却が必要な会社からの支給品や貸与物は必ず返却します。最終出勤後に有給消化に入る場合は、事前に備品の返却方法を確認しておくことも大切です。また、経費精算や手続きが残っている場合も、在籍中に漏れなく処理できるよう確認をしておきます。

転職先の出勤初日は、遅刻することが無いように注意し、第一印象が良くなるよう身だしなみのチェックも忘れないようにしてください。

最適なタイミングの退職・転職ならジョバディで

スムーズに退職するためには会社・同僚への負担を考慮しつつ、自分の今後を見据えたタイミングを逃さないことが大切です。また、転職活動が長期化すると会社への告知が遅れるだけでなく理想のタイミングを逃すことにつながります。できる限り早く転職活動を終えることが重要です。

「初めて転職するので不安…」「異業種の転職を希望しているけど難しいのかな?」と考えている方は、ジョバディのキャリアアドバイザーの利用がおすすめです!

ジョバディは人材大手のキャムコムグループのサービスで、求人数は3万件以上が随時追加されているため幅広く仕事探しができます。

ジョバディでは専門のキャリアアドバイザーからそれぞれの悩みや希望に合ったサービスも無料で受けられます。自分に必要なサポートだけを選んで受けられるので、それぞれのスタイルに合わせて利用できる「ちょうどよい」エージェントサービスです。

ジョバディのキャリアドバイザーのメリットには以下のようなものがあります。

・便利な検索機能とキャリアアドバイザーからの専門的なサポートが両方利用できる

・経験豊富なアドバイザーから面接やタイミングについてアドバイスを受けられる

・応募先企業との面倒な手続きを行ってくれる

・自動タスク管理機能で求職者の負担を最小限に抑えてくれる

・不安に合わせて必要なサポートだけを利用してOK!

自分にマッチした会社探しから内定後の手続き、退職のタイミングなど、綜合的にアドバイス・サポートしているので、短期間かつ効果的な転職活動進められ、結果が出やすくなります。

円満な退職の実現のためにも、ジョバディのキャリアサポートでスムーズな転職を目指してみてはいかがでしょうか。