退職事由の書き方とは? 退職届と退職願の区分も解説【例文付き】

退職は本人においても勤務先においても大きな出来事です。

退職の理由は人それぞれですが、できれば円満に退職したいものですよね。また、次の仕事に就く際にも、「前の会社をどうして辞めたのか」ということは、採用担当者においても気になるところです。

退職理由には、大きく分けて「自己都合による退職」と「会社都合による退職」があります。どちらの理由で退職するかで、失業保険の受給期間などにも影響がでてきます。

今回は「退職理由ってどうやって書けばいいの?」とお悩みのあなたに、退職理由の具体的な書き方をお伝えします。退職届や退職願には基本の書き方があり、定型文を使って書きます。

<本記事の要点>

・自己都合の場合は「一身上の都合」と書く

・会社都合の場合は、具体的に説明を書く

・詳しく聞かれた場合は、家庭の事情なら正直に話してOK

・会社への不満が理由の時は、前向きな言い方に変換する

・退職理由は、転職活動でも聞かれることがある

上記について詳しく解説します。

退職事由・退職理由の書き方

退職事由・退職理由には「自己都合」と「会社都合」があります。

まずは自分の退職理由がどちらに当てはまるか、確認してみましょう。

・自己都合の場合は「一身上の都合」

・会社都合の場合は、具体的に詳しく

一つずつ解説します。

自己都合の場合は「一身上の都合」

自己都合の場合は、具体的な理由は書かずに、すべて「一身上の都合」を使います。

「自己都合」の例……転職、待遇への不満、人間関係、結婚、妊娠、出産、介護、転居、病気やけがなど

「一身上の都合なんてざっくりとまとめてしまっていいのか?」と心配になるかもしれませんが、それ以上の理由を説明する義務はありません。ただし、場合によっては詳細を聞かれる場合もありますので、伝えるときの理由は準備しておきましょう。

「一身上の都合」とは? 意味を確認

「自分の身の上に関すること」の意味です。自分の身の上を取り巻く環境や状況によって、自分の希望で退職することを意味します。

実質意味するところは、「個人的な事情」「家庭の事情」となりますので、「一身上の都合」と書くだけで、具体的な理由を告げることなく、意味を伝えることができます。

類義語として、「私事」や「自己都合」などがありますが、退職届にはビジネスシーンで一般的に使われる「一身上の都合」を使います。

会社都合の場合は、具体的に詳しく

自分の意思によらない会社側の都合で退職を余儀なくされる場合には、「会社都合の退職」となります。自己都合と違って会社都合の退職の場合は、退職理由を具体的に書く必要があります。

会社都合の例……業績不振などによるリストラ、倒産による解雇、希望退職に応じた場合など

他にも、ハラスメントや違法行為(長時間労働の強要、給与未払いなど)も会社都合にできる可能性がありますので、自分がどちらに当てはまるか分からない場合は、会社の人事部に確認してみるのも一つの方法です。

もし会社都合の退職であるのに「一身上の都合」と書いてしまうと、自己都合として処理されてしまい、失業保険の給付に時間がかかる可能性がありますので注意してください。

自己都合退職と会社都合退職の失業保険について

自己都合退職と会社都合退職では失業保険の適用が異なり、会社都合の方が手厚い保障が受けられるようになっています。

自己都合退職の場合は、退職してから失業保険が給付されるまでの時間が長くなります。

<失業保険給付までにかかる日数>

自己都合……7日+2カ月

会社都合……7日

給付を受けられる期間は、雇用保険の被保険者であった期間や退職時の年齢によって異なりますが、自己都合だと短くなります。例えば会社都合の場合、被保険者であった期間が20年以上で45才以上60才未満だと、330日分の給付が受けられます。一方、自己都合の場合には、被保険者であった期間が同じように20年以上あっても、150日までしか給付が受けられません。

自己都合退職・会社都合退職は明確に

自己都合・会社都合それぞれのメリット・デメリットについて解説します。

会社都合の場合は会社側にもデメリットが発生するため、実際は会社都合であるにもかかわらず、自己都合で処理しようとしてくる会社もあります。ただし、自己都合がすべて損になるわけではなく、自己都合と会社都合とでメリット・デメリットが異なります。実際と違うように処理されないようにすることも考えあわせて、会社都合にしてもらうかどうかは総合的に判断することが大切です。

順に解説します。

自己都合退職のメリット・デメリット

自己都合で退職する場合のメリットとデメリットは、以下の通りです。

メリット……転職活動でポジティブな説明ができる、転職回数が多くない限り理由を詮索されない

会社都合退職の場合には具体的な理由を記載する必要がありますが、それが解雇や退職勧奨であった場合は本人に問題があると見なされて転職活動で不利になる可能性があります。自己都合退職であれば、「一身上の都合」とだけ記載すればよく、どんな理由でもポジティブな言い方ができますし、転職回数がやたらと多いなどでなければ、理由の詳細も詮索されません。

デメリット……退職金が減額される可能性がある、失業保険の給付まで時間がかかる

自己都合退職は退職金を減額とする規定がある会社も多く、失業保険の給付も前述の通り7日+2カ月の待機期間があるため、時間がかかります。一方、会社都合退職であれば退職金に加えて別の手当が支払われるケースもあり、お金の面では自己都合退職より優遇されています。

会社都合退職のメリット・デメリット

会社都合で退職する場合のメリットとデメリットは、以下の通りです。

メリット……失業保険の給付がすぐ・長くもらえる、解雇予告金がもらえることもある

会社都合退職では失業保険の給付が待機期間7日で始まり、最大330日まで受け取れます。

また、会社は労働者に対して離職日の30日以上前に解雇を予告する義務があるため、突然解雇された場合には退職金とは別に解雇予告金がもらえます。

デメリット……転職活動で不利になる可能性がある(例:本人に原因があったのではと疑われる、業績不振の場合も役員などだと責任を疑われる)

解雇や退職勧奨が理由の場合は、本人に原因があると疑われる可能性があります。本人が役員であった場合などには、業績不振が理由の場合でもその責任を問われる可能性があります。

失業保険を早く受け取るために会社都合にしようと考える人も多くいますが、転職を考えるのであれば、何が何でも会社都合にするのはおすすめできません。

退職願と退職届の違い

退職願と退職届の違いについて、それぞれの特徴を解説します。

参考までに、「辞表」は会社役員など雇用されているのではない立場の人が役職または会社を辞めるときの書類であり、退職願・退職届とはまた別のものです。

退職願とは

退職願とは、会社に退職させてほしいと願い出る書類です。つまり、退職させるかどうかは会社の判断にゆだねられますので、退職できないこともあります。ただし、退職願は会社に退職の申し入れをした根拠になりますので、「次の転職先が決まっているのに会社がスムーズに退職を受け入れてくれない」というような場合には、退職願を出して退職の意思を示しておくといいでしょう。また退職願は必ずしも提出する必要はなく、口頭でも構いません。

退職届とは

退職届とは、会社に退職するという事実を伝える、「通告」する書類ですので、退職は決定事項になります。退職が確定したら提出します。提出すると撤回できないのが基本になるため、退職願より慎重に検討してから提出する必要があります。もし状況が改善したら退職はしないという考えならば、提出してはいけません。退職届は会社によって所定の書式がある場合や、提出先のルートが決まっている場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

退職願・退職届に書く理由の例文

退職願・退職届に書く退職理由の例文を、自己都合の場合と会社都合の場合に分けてそれぞれ紹介します。定型文ですので、理由や日付の部分だけを変えれば使えます。なお、書式など作成のポイントは例文の後に解説します。

自己都合の場合の例文

退職願:

このたび、一身上の都合により

来たる〇年〇月〇日をもって退職いたしたく

ここにお願い申し上げます。

退職届:

このたび、一身上の都合により

来たる〇年〇月〇日をもって退職いたします。

退職願と退職届で、文末が変わります。

具体的な理由を書きたい場合は、「一身上の都合により」の部分を以下の例のように変えます。

例:新分野に挑戦したいと考え、健康上の理由により、結婚することになったため

ただし具体的な理由については、あくまで書きたい希望がある場合のみ書けばいいので、「一身上の都合」で問題ありません。もし具体的な理由を聞かれた場合には、ネガティブな理由だとしてもポジティブな言い換え、もしくは理由を伝えるようにします。例えば人間関係の悩みであれば、そのまま正直に伝えるのではなく、「他にやりたいことがある」というように別のポジティブな理由を伝えましょう。退職しても仕事をする以上は、今後もどこかで関わりを持つ可能性があるためです。

会社都合の場合の例文

退職届:

このたび、(理由)

来たる〇年〇月〇日をもって退職いたします。

上記の「(理由)」の部分に、理由を入れます。

例:「希望退職のため」「貴社、△△支部閉鎖のため」「長時間労働による体調悪化のため」など

会社都合による退職には、他にも給与未払いや残業の強要といった会社による違法行為やパワハラ・セクハラのハラスメント事案も含まれます。

退職願と退職届では文末が変わります。ただし、会社都合で退職する場合に退職願を出すことはほとんどありません。会社側が退職願の提出を求めてきたら、断って構いません。退職届についても、社内規定などで求められた場合などに提出すればいいです。その場合は、先述のように「一身上の都合」にはせず、具体的な理由を書いてください。会社都合の退職であるにもかかわらず、退職届に「一身上の都合」と書いてしまうと、自己都合の退職として処理され、失業保険の受給や退職金の扱いにおいて不利になってしまう恐れがあります。

退職願・退職届の作成や提出について

退職願・退職届の作成や提出には、マナーや決まり、配慮すべきことがあります。円満退職のために押さえておきましょう。

・提出のタイミング

・タイミングについて配慮すること

・基本の書式か会社の書式で作成する

一つずつ見ていきます。

提出のタイミング

退職願は、初めて退職を切り出すときに手渡しします。口頭だけでもOKです。退職願を出す(申し出る)相手は直属の上司です。立ち話などではなく別途時間を取ってもらいましょう。人が少ないタイミングを見計らって声をかけ、個室で退職の意思を伝えます。また、退職の申し出は必ず就業規則を確認してから行ってください。

退職届は、必要があれば退職が決まった後に提出します。会社により規定があることも多いので、決まりがある場合には従います。

時期について配慮すること

退職の申し出は、民法上は退職日の2週間前までと決まっています。ただし1カ月前までが一般的です。就業規則に規定がある場合もあるので、その場合は従ってください。

ボーナスをもらってからにしたいなど、自分のタイミングもあるかもしれませんが、トラブルを避けるためにも、繁忙期を避ける、プロジェクトの進行中は避ける、引継ぎ期間を考慮する、有休の消化がある場合はそれを考慮するなど、周りへの配慮も忘れないようにしてください。

基本の書式か会社の書式で作成する

退職願・退職届とも、文面などはほぼ定型化されていますので、それに従って書きます。自分でアレンジする必要はありません。紙はA4かB5、封筒・紙は白、ペンは黒インクです。当然、鉛筆や修正テープを使用することは不可となります。封筒は郵便番号欄のないものを使用し、真ん中に「退職届」か「退職願」、裏の左下に「所属部署名と自分の氏名」を書きます。ただし退職届は会社で指定の書式がある場合もありますので、その場合は指定に従います。

詳しく聞かれたときの会社への伝え方

前述の通り、自己都合による退職は、「一身上の都合」以上の詳細を書く必要はありません。ただし、場合によっては具体的な理由を聞かれることもあるため、準備しておくことをおすすめします。

ケース別に説明します。

正直に言ってもいいケース

本当の理由を正直に言ってもいいケースは、「やむを得ない」と思われるような理由の場合です。

例えば、結婚、妊娠、出産、転居、介護、健康上の理由などがこれに当たります。むしろこれらは正直に伝えた方が退職の理解を得やすいです。場合によっては、フレックス勤務や休職など柔軟な働き方を提案してくれるかもしれません。もちろん、人に知られたくない場合は言わなくてもいいです。これは口頭、退職届、退職願いずれにも当てはまります。

ポジティブに言い換えた方がいいケース

会社に不満がある場合、例えば、労働時間や給与といった待遇のほか、人間関係などが理由で退職する場合には、ポジティブな内容に言い換えましょう。そのまま正直に本音を伝えてしまうと、どこの職場に行っても同じと引き止められたり、トラブルを招いたりする可能性があります。仕事内容に不満がある場合は、現職の不満の形ではなく前向きな言い方で伝えます。例えば、「新しい分野にチャレンジしたい」などにした方が円満な退職になります。

職場の人間関係を良好に保つことが大切

自己都合による退職であっても、会社の理解が得やすい理由であれば正直に伝えてOKです。一方、理解が得られない可能性があるなら避けるのが無難です。「どうせ辞めるのだから関係ない」と思うかもしれませんが、実際に退職するまでの間は働き続けること、周囲の人との無用なトラブルを避けること、転職が決まった時にリファレンスチェックがあるかもしれないことを考えると、辞めるまでも人間関係を良好に保つ努力は不可欠です。

スムーズに退職するためには「退職理由」が鍵

例えば、「新しいスキルを身に付けたい」「キャリアの幅を広げたい」といった前向きな理由を挙げると、相手にも納得してもらいやすくなります。

職場や上司への不満を理由にすると、感情的な衝突やトラブルにつながる可能性が高くなるため避けた方がよいでしょう。

また、退職理由を伝える際には感謝の気持ちを添えることで、相手にも良い印象を与えます。「ここでの経験が成長の糧になりました」といった言葉を加えれば、円満に退職しやすくなるでしょう。

退職理由が表向きの理由、いわゆるうそでも問題ない

退職理由は、必ずしも本音をそのまま伝える必要はありません。業務内容や社風が合わない、ノルマがつらい、経営不振で倒産リスクがあるなどの会社への不満や不安は、直接的に理由にしづらいものです。

このような場合は、表向きの理由としてのうそを使うのも一つの方法です。「新たなスキルを習得したい」「キャリアアップを目指したい」「家庭の事情で勤務地を変更したい」など、前向きで客観的に受け入れられやすい理由を伝えることで、退職をスムーズに進められます。

本音を隠すことに抵抗を感じるかもしれませんが、うそも「円満退職のための戦略」として捉えることができます。

法律の観点でも、うその退職理由は問題なし

退職理由のうそは、法律的には問題ありません。日本の労働基準法では、労働者が退職する際に正直な理由を伝える義務はないからです。また、退職は労働者の自由として憲法で守られており、いつでも退職を申し出ることができます。そのため、退職理由が建前やうそでも、法律に違反することにはなりません。

退職理由を伝える目的は、多くの場合、手続きをスムーズに進めて、職場との関係をできるだけ良好に保つためです。

会社への不満や経営状況の不安といった本音を伝えると、職場に緊張を生むこともあります。そのため、「家庭の事情」や「新しいスキルを身に付けたい」などの無難な理由を伝えるのは一般的な方法です。このような「建前」の理由は、トラブルを避けて円満退職を目指すための手段と考えられます。

ただし、うその理由が会社に損害を与える場合や、特別な契約を結んでいるケースでは注意が必要です。例えば、虚偽の理由で会社に不利益を与えると問題となる可能性もあります。

大切なのは、うその理由を使う場合でも、感謝の気持ちや誠実な態度を忘れないことです。退職理由は退職後の人間関係にも影響するため、相手が納得しやすい理由を選ぶことが、次のステップに向けて円滑に進むポイントとなります。

うそであることがばれないように、退職理由を伝える必要性

退職理由を伝える際には、うそだと疑われないよう注意が必要です。理由に一貫性がなく、曖昧な説明をすると、相手の不信感を招き、不要な追及につながる可能性があります。

「キャリアアップ」や「家庭の事情」など、受け入れられやすい理由を選ぶ場合でも、具体的な内容を事前に準備しておくことが大切です。

また、言葉や態度に自信を持って伝えることで、相手に納得感を与えやすくなります。退職理由に建前を使うことは珍しくありませんが、伝え方を工夫しないと、職場での印象や今後の人間関係に影響を与える場合があります。慎重に準備をし、スムーズな退職を目指しましょう。

退職理由に建前としてのうそをつくメリット・デメリット

退職理由に建前としてのうそをつく際のメリット・デメリットをまとめましたので、参考にしてください。

メリット

メリットは、ビジネスと割り切った退職理由を伝えることで、気まずい雰囲気や混乱を起こさずに済むことです。具体的に次のようなメリットがあります。

・スムーズに円満退職できる

・職場の雰囲気を悪くしないようにする

・退職後も勤めていた会社との関係を良好に保てる

・ 聞かれたくない本音を隠し通せる

上記について、それぞれ見ていきます。

スムーズに円満退職できる

退職理由を伝える際に、うそや建前を使うことには「円満退職を実現しやすい」というメリットがあります。

前述の通り、人間関係の悪化や職場環境への不満といったネガティブな理由が本音の場合、それをそのまま伝えるとトラブルを引き起こす可能性があります。

一方で、キャリアアップや家庭の事情といった建前の理由を挙げれば、相手に不快な印象を与えず、スムーズに話が進むからです。

また、退職後の人間関係や転職先での評価を考えると、会社との良好な関係を保つことは重要です。誠実さを欠かない程度に建前を使いましょう。

職場の雰囲気を悪くしないようにする

本音で退職理由を伝えると、特に職場環境や人間関係への不満が理由の場合、周囲に不快感を与え、職場全体のムードが悪くなる可能性があります。

建前を使って、キャリアアップや家庭の事情などの理由を挙げることで、同僚や上司に負担をかけずに退職できて、円満な退職が実現しやすくなります。職場内でのトラブルを避け、感情的なしこりを残さないために、ポジティブな理由を使うメリットがあるといえます。

このように、退職時に職場の空気を乱さない配慮をすることは、今後の人間関係を円滑に保つためにも役立ちます。

退職後も勤めていた会社との関係を良好に保てる

本音で退職理由を伝えると、勤めていた会社や同僚との関係性が悪くなるのが現実です。

しかし、建前を使って「キャリアアップ」や「家庭の事情」などの理由を使えば、相手に対して配慮を示し、感情的な摩擦を避けられます。

円満に退職することで、退職後も会社との関係を保ちやすく、将来的に再度の転職や業務提携など、何かしらの形で関わる可能性があった場合にもスムーズに進められます。

聞かれたくない本音を隠し通せる

退職理由にうそや建前を使うことのメリットの一つは、あえて言いたくない本音を隠せる点です。評価の不公平や派閥の問題、成長できない環境など、ネガティブな理由をそのまま伝えると、職場との関係が悪化する恐れがあります。

しかし、「キャリアアップ」や「新たな挑戦」といった理由を挙げれば、トラブルを避けつつ円満に退職できます。こうすることで、退職後も職場との関係を良好に保ちやすく、将来的な摩擦を避けられます。

デメリット

デメリットは、うそであることが露見しないように、事前事後に気を使う必要があることです。

・退職日までうそのつじつまを合わせ続ける必要がある

・会社が自宅から近い場合は退職後の行動にも注意する

それぞれについて見ていきます。

退職日までうそのつじつまを合わせ続ける必要がある

退職理由でうそをつく際のデメリットの一つは、退職日までそのうそのつじつまを合わせ続けなければならないことです。

思わぬところでうそだと気づかれないよう、ある程度、抽象的で無難な内容の退職理由にしておくことをおすすめします。

質問されたときに困らないように、事情を念頭に置いて過ごすので気疲れすることがデメリットとしてあるでしょう。

会社が自宅から近い場合は退職後の行動にも注意する

会社の近くに住んでいる場合、日常的にその地域で過ごすので、注意が必要になってきます。

「家庭の事情」であまり具体的すぎる内容を使うと、うそだと分かってしまうリスクがあります。例えば「両親の介護が必要」などにすると、家族と一緒の外出時に前の職場の人と会ったときにうそと気づかれるリスクがあります。

「家庭の事情で、プライベートに費やす時間が必要」など、ある程度抽象化しておくなど事前の工夫も必要になります。

退職理由のうそに気づかれる原因は?

「キャリアチェンジ」を理由にした場合に、転職先が同じ業界や職種の場合は疑われるリスクがあります。同じ業界や職種でも、業務の幅や取引先の業界が違うなどと、理由を言えるようにしておくとよいでしょう。

本音を親しい同僚に漏らしたところ、社内に知れ渡っていたというケースもあります。退職の本音については、職場や仕事に関わる人には伝えないようにします。

家族のケアやプライベートの事情を理由にする場合も注意が必要です。職場と家が近い場合に、退職後の偶然会ったときの様子で、疑われるリスクがあるでしょう。また、同僚とプライベートでもつながりがあった場合に、思わぬところでうそが露呈することもあります。SNSの投稿などから、気づかれてしまうこともあるようです。

うそが分かってしまったときのリスクは

退職理由のうそは、建前として社会的に受け入れられることが多いですが、万が一うそが明らかになった場合には、いくつかのリスクを伴います。

まず、会社や同僚からの信頼を失う可能性があります。退職後もその会社や業界で人脈がつながっている場合、うそが広まることで評判に悪影響を与えることになります。不誠実な印象にならないような、退職理由や建前を考えるようにします。

万が一、退職前にうそが発覚することで、退職までの関係性がぎくしゃくし、業務の引き継ぎや最後のあいさつがスムーズにいかなくなるリスクがあります。前述の通り、退職理由で、本音ではない理由を使う際には、職場の人には言わないようにする必要があります。

転職活動中の退職事由・退職理由はどうする?

転職活動にあたり、前の会社を退職した事実に触れないことは不可能です。そして、その理由についても当然聞かれることになります。

履歴書・職務経歴書への書き方、面接などで質問された場合の上手な伝え方について解説します。

履歴書・職務経歴書

自己都合の場合は履歴書・職務経歴書のどちらにも詳しく理由を書く必要はありません。「一身上の都合」だけでOKです。そもそも履歴書の職歴欄は、過去の経歴の概略を書くところであり、具体的な理由を書くことに適していません。そして職務経歴書も、その目的は自分の経験やスキルをアピールすることですので、履歴書と同じく、やはり退職の具体的な理由までは記載する必要がありません。ただし転職回数が多い場合など、採用担当者の不安解消のために書いた方がいい場合もあります。その場合は、不満を書くのではなく前向きな理由としてまとめます。企業はどんな経験もポジティブに捉えて前向きに挑戦する人を求めているからです。詳しくは後述します。

面接などで質問された場合

自己都合の場合は、具体的な退職理由を聞かれる可能性が高いです。企業は志望者が同じ理由で辞めてしまわないか確認しようとします。そのためネガティブな理由であっても、前向きな表現で伝えられるよう準備をしておきましょう。

退職が自己都合か会社都合かで嘘をつくと、入社した際に離職票や失業保険の履歴などから分かってしまいます。前の会社が発行する離職票には退職理由の記載があること、失業保険の受け取り期間で自己都合か会社都合かが分かることを覚えておいてください。そのほか、リファレンスチェックといって前歴照会をかけられる場合もあるので正直に書くようにしましょう。もし嘘がばれた場合には、経歴詐称で内定取り消しや、入社後なら懲戒解雇も覚悟しなければなりません。

退職事由を転職に活用するには

前の会社の退職事由が転職においてマイナスになるとは限りません。たとえネガティブな退職事由であっても、伝え方次第で採用に有利に働かせることも可能です。ここからは、転職活動でプラスになるよう活用する方法を解説します。

本音の理由をもとに受け入れてもらいやすい形にまとめる

会社への不満が理由の場合は、そのまま伝えるべきではありません。採用しても同じ理由で辞めてしまうのではないか、忍耐力や問題解決力に欠けるのではないか、など疑問を持たれる可能性があります。

転職活動では本音の理由をもとに、前向きな表現にまとめ直します。例えば「上司がすぐ怒る」であれば「上司と対話しながら仕事を進めたいと思った」というように、個人への不満は社風や方向性のミスマッチに変換します。

事実に基づかない嘘の理由も発覚する可能性があるのでやめておきましょう。ただし退職理由が複数ある場合は、退職の決め手となった最も強い理由だけ伝えればいいです。また、結婚や転居など家庭の事情は正直に話して問題ありません。

転職理由・志望理由につなげる

退職理由を答える際は、面接先の企業を志望する理由が、退職事由の解決になるようにつなげます。例えば、本音の退職事由が「給与が不満」だった場合は、「努力を評価してもらいたかった」と言い換えて退職事由とします。そこから志望理由「評価制度の整った御社で働きたい」につなげると完成です。

転職とは、自分が理想とするキャリアプランや働く目的と合致しない現状を解消するための手段です。そのため、前の会社で嫌だったこと、不満だったことに焦点をあてるのではなく、自分のキャリアプランと照らし合わせたときに前の会社では最適ではなかったことという観点で考え直すと、自然と退職理由がポジティブになり、志望理由につなげやすくなります。

スムーズに退職するための注意点

退職の際に留意しておくべきポイントをまとめましたので、参考にしてください。退職までの期間を問題なく過ごして、次のステップへ進みましょう。

・ 1カ月前までに上司に直接伝える

・ 繁忙期や他の人の退職時期と重ならないようにする

・引き継ぎやあいさつをしっかり行う

・ 会社に対する不満は言わない

上記について、一つずつ見ていきます。

1カ月前までに上司に直接伝える

スムーズに退職するためには、退職の意思を上司に遅くとも1カ月前までに直接伝えることが重要です。メールやメッセージではなく、直接顔を合わせて話すことで、誠意を示します。ギリギリの場合は、口頭で明確に意思を伝えることが信頼関係を保つ鍵となります。

また、どんな理由で退職する場合でも、「お世話になりました」「成長の機会をいただき感謝しています」といった言葉を添えると、円満に退職しやすくなります。

繁忙期や他の人の退職時期と重ならないようにする

繁忙期や他の人の退職時期と重ならないタイミングを選ぶことも大切なポイントです。

繁忙期に退職すると、周囲に過度な負担をかけるだけでなく、自身の引き継ぎも十分に行えなくなる可能性があります。事前に繁忙期のスケジュールを確認しておくようにします。

同時期に複数の退職者が出ると、業務負担が偏りやすくなり、退職者に対する周囲の対応も冷たくなりがちです。

自分で完璧な時期を見つけるのが難しい場合、退職の意思を伝える際に上司に最適なタイミングを相談するのも有効です。「会社に負担をかけたくない」という姿勢を示すことで、円満退職につながります。

引き継ぎやあいさつをしっかり行う

円満に退職するためには、引き継ぎやあいさつを丁寧に行うことが、とても大切です。

退職を決めた時点で、自分の業務内容を整理し、引き継ぎ資料を作成しましょう。具体的な手順書やポイントをまとめておくと、後任者がスムーズに業務を引き継ぐことができます。また、口頭での説明も併せて行い、不明点があれば質問に答える時間を確保することが大切です。

直属の上司やチームメンバーだけでなく、日頃お世話になった他部署や取引先にも感謝の言葉を伝えることが重要です。また、取引先へのあいさつは、自分が退職した後も会社の信頼を守るために欠かせません。可能であれば、メールや手紙だけでなく、直接会ってあいさつするのが理想です。

会社に対する不満は言わない

退職時に会社に対する不満を言わないことは、円満退職のための重要なポイントです。不満を口にすることで、職場での印象を悪化させるだけでなく、退職後の人間関係やキャリアにも悪影響を与える可能性があります。

どんな環境であっても、最後まで礼儀正しく振る舞うことで「信頼できる人」「プロフェッショナルな人」という印象を残せます。

そして、自分自身もスッキリとした気持ちで、職場を後にすることができます。

退職事由の相談もジョバディにおまかせを

いかがでしたでしょうか。今回は退職事由の書き方について解説しました。

ジョバディはキャリアアドバイザーも在籍。一からサポートしてもらうことも、必要なポイントだけサポートしてもらうことも可能です。自分のスタイルに合わせて幅のある使い方ができます。

転職のサポートだけでなく、納得してもらえる退職事由づくりのサポートもしてもらえるため、スムーズに退職することができます。

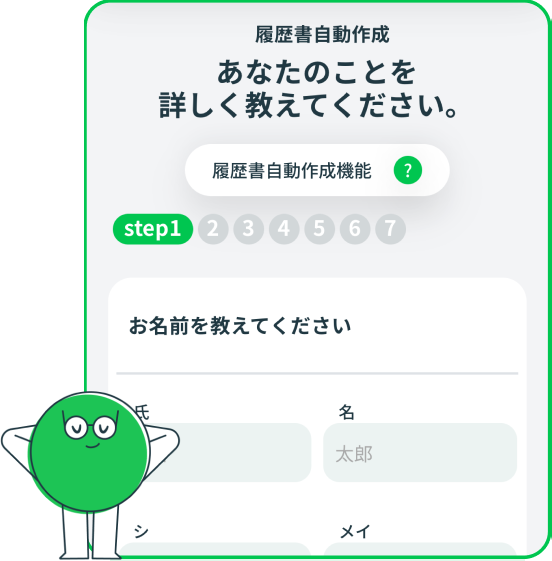

ジョバディは30秒で終わる会員登録から、最適な求人の紹介、質問に答えるだけの自動選考、アドバイザーサポートが受けられる面接対策や面接&内定獲得まで、すべてのサービスが無料で受けられます。

退職・転職に不安をお持ちの方は、ぜひジョバディにご登録ください。