転職すると決めたら何から始める? 転職活動と退職のタイミングについて解説

「転職を決心したが、転職活動は何から始めればいいかわからない。できたら円満退社になるように、最適なタイミングで退職を迎えるにはどうすればよいのだろうか。」

この記事にたどり着いたあなたは、こんな疑問を抱えているのではないでしょうか。

転職に向かう理由はさまざまで、「自身のキャリアプランをかなえるため」「希望の条件に合う仕事に就きたい」など、働きながらも転職を決心する瞬間が訪れるものです。近年では、企業側も「転職は当たり前の時代」として転職者の採用に積極的な姿勢が見受けられます。とはいえ退職や転職活動にあたっては、お互いにスムーズな転職と退職になるように配慮することがマナーです。

この記事では、転職すると決めた後にどのような行動をするべきか、また転職活動や退職のタイミングと円満退職に向けたポイントを解説します。具体的には、以下の内容です。

●転職すると決めたら行うべきことは、「なぜ転職するのか」の整理、転職活動は在職中か退職後かの検討、退職までの流れの把握と退職時期の設定

●転職活動を始めるのは在職中か退職後かについては、どちらにもメリット・デメリットがあるため、人によってベストなタイミングは異なる

●退職を申し出るポイントは、退職を申し出る時期を就業規則で確認、退職意思はまず直属の上司に伝える、退職理由はポジティブに

●退職が決まったらするべきことは、業務の引き継ぎ、有給休暇の消化、会社に返却するものと会社から受け取るものの確認

それでは、詳しく解説していきます。

転職すると決めたらまずやるべきこと

転職への明確な意思を持ったとしても、何から行動すればいいかわからずにそのまま月日が流れてしまっている人も多いかもしれません。やみくもに転職活動へ向かう前に、「なぜ転職をするのかを整理すること」「転職活動の最適なタイミングを検討すること」から始めることをおすすめします。

まずは転職活動においての自分の軸や動き出しのタイミングを知ることで、転職という一大決心を最適化させましょう。

「なぜ転職するのか」を整理する

転職すると決めたら「なぜ転職するのか」「なぜ仕事を辞めるのか」について、思考の整理をしてください。何かの出来事がきっかけで辞めたいと感じた場合、その感情が一時的なものではないかを見定めることが大切です。一時的な感情であれば、上司や周囲に相談するなどのきっかけで解決し、辞める必要がないこともあります。

また、転職する理由や目的を明らかにすることで、転職活動の軸が定まり、重視するポイントが明確になるメリットもあります。今回の職場では「残業が多くて体力的に不安を感じた」というのが転職理由であれば、次回の職場は「月の残業◯時間以内」という条件を絞って探すなど、解決への道が確実な方へ進めていくことが賢明です。

このようなファーストステップを踏んで、「やはり目的を達成するには転職しかない」と感じた場合には、実際に転職へ向けて動き出しましょう。

転職活動するタイミングは在職中か退職後かを検討する

転職を決意している段階で、序盤で気になるのは転職のタイミングではないでしょうか。特に動き出しの段階では「なるべく損をしたくない」など考える方も多いかと思います。

転職活動のタイミングとしては、実は在職中の転職活動も退職後の転職活動も、両方にメリット・デメリットがあります。

人によって、転職への考え方や状況があるので、転職活動を行うのは在職中か退職後か、それぞれのメリット・デメリットを把握して転職活動するタイミングを決めるのがよいでしょう。

在職中に転職活動する場合のメリットとデメリット

・メリット

┗経済面の心配がない

転職活動を賄える資金を事前に準備できていればよいですが、いつ内定がもらえるか先が見えない中ではいくら貯金をしておけばよいか不透明な部分もあります。働きながらであれば、その点は解決されるので大きなメリットといえるでしょう。

┗ブランクなしで次の仕事に就ける

計画的にブランクを空ける人もいるかと思いますが、思いのほかブランクが空いてしまった場合には、転職活動中にブランクが空いた理由を質問されたときの回答を用意しておく必要があります。また、ブランクが空くことで「次に働き出すのが面倒・不安」など心理的にもマイナス面があるので、心配な人はブランクなしで転職することをおすすめします。

┗今の勤務先に残る選択肢が選べる

仮に転職活動がうまくいかなかったとして、もしくは現職よりもいい条件の転職先が見つからなかったとして、仕事を続けながらの転職活動であれば納得感を持って今の勤務先に残る選択をすることができます。

・デメリット

┗活動時間が限られる

特に残業が多い職場環境に身を置いている人などが直面する問題点として、転職活動に充てられる時間が限られるということです。転職活動には、自己分析や業界調査、書類など一定の準備が必要です。プライベートの時間を転職活動に割くなど頑張りどきを設ける必要があります。

┗準備や対策にかける時間が不十分になる

上述したことにも関連しますが、うわべだけの自己分析になってしまったり、志望動機の内容精査が不十分だったりすると、せっかくいい企業を見つけたとしても書類通過もせずに終わってしまうことも考えられます。結果として、転職活動が長引く可能性があります。

退職後に転職活動する場合のメリットとデメリット

・メリット

┗時間の束縛がないので転職活動に集中できる

大きなメリットとしては、時間に追われることなく転職活動に臨めることです。特に介護や子育て中の人などは、仕事以外にも生活面での時間に追われて転職活動の時間確保できないことも多いようです。その点では、退職後であれば短期間でも集中する時間を確保しながら転職活動を行うことができます。

┗将来を見据えてじっくり求人を探せる

転職を考える際には、現職と同じ業界で探すのか、未経験の分野に挑戦するのか、今後のキャリアを考えることになるでしょう。その際に、業界の将来性や希望通りの求人があるかを検索するのには、やはり時間がかかります。時間的に余裕があるので、納得感を持った転職活動ができる可能性が高まります。

┗急な面接などのスケジュールにも対応しやすい

中途採用の場合は、募集枠が少人数かつ企業側が採用を急いでいるなどの理由で、先に条件にマッチした応募者がほかにいれば募集が締め切られることも少なくありません。そのようなスピード感が大事な転職活動においては、最短で面接のスケジュールを立てられると優位性が上がります。

・デメリット

┗退職後のブランクが応募先から懸念される場合がある

先述したように、ブランクが長引いた場合には、ブランクが空いている理由を応募先から質問されることを想定しておく必要があります。また「仕事への熱意が低いのではないか」「時間が空くことでスキルが鈍化していないか」など懸念されることにもつながります。

┗収入がなく生活が不安になる

大きなデメリットとしては、経済面の不安です。転職活動は応募先の状況などにも左右されることなので、思いがけず長引く場合があります。あらかじめ貯金をしていたとしても、貯金残高がどうしても気になるものです。転職活動が長引くと生活を継続していくために、会社選びを妥協せざるを得なくなる可能性もあります。

人によってベストなタイミングは異なる

結論として転職をいつにするかは、人によってベストなタイミングは異なります。

扶養の家族がいる人や一人暮らしで家賃など月々の支出が発生する人などは、経済的安定が必須です。また職歴へのブランクを考えると、在職中の転職活動の方がリスクは少ないでしょう。

上記のようなリスクを踏まえた上で、じっくり自分を見つめなおす時間が欲しい人や慎重に転職活動を進めたい人には、退職後の方が時間の余裕が得られるのでおすすめです。今後の人生を左右することなので、自己分析や何を軸に転職活動をするかの方向性決めは重要なことです。

このようにベストなタイミングは人によって異なり、自分の現状とビジョンに合わせたタイミングで転職活動を始めるのが成功のカギとなります。

退職までの流れを把握し、退職時期の目途を立てる

ここからは、退職までの流れと大まかなスケジュールの一例を挙げます。事前に全体の流れを把握しておくと、さかのぼって転職活動を始める時期や退職までの行動スケジュールを立てやすいので参考にしてみてください。

<退職希望日の1~2カ月前>

直属の上司へ退職の意思表示をする

<退職約1カ月前>

・退職願・退職届を提出する

・業務の引き継ぎを進める

<退職10日前くらいまでに>

・お世話になった方へのあいさつを済ませる

<退職当日までに>

・身の回りの整理をする

・会社から必要書類を受け取る

・会社からの貸与品などを返却する

転職を急ぎたい場合にも、1カ月ほどは期間が必要であることが想像できたでしょうか。

もし転職への展望が見えていると、現職への配慮を怠りがちになるかもしれません。より円満退社を望むならば「早い段階で退職の意思表示をすること」や「業務の引き継ぎ期間をしっかりと取ること」などのスケジュール感覚は、組織の体制変更や顧客への影響を最小限にするために重要です。

ここからは、退職にあたってのやりとりについて詳しく説明していきます。

退職を申し出るタイミングとポイント

まずは、退職を申し出るタイミングとポイントについて解説します。退職に際しては、自分だけではなく、企業側もリソースを使います。なるべくスムーズに進むように、退職を決心したからには、曖昧な態度ではなく明確に意思を伝えるようにしましょう。もし退職をためらってしまう場合には、上司に相談する前に冒頭で述べた「なぜ転職するのか」を整理するステップに戻って自分の気持ちと向き合ってみましょう。

それでは、詳しく解説していきます。

退職を申し出る時期を就業規則で確認

ファーストステップとして、まずは「就業規則」を確認しましょう。一般的には、退職の申し出は「退職希望日の1~2カ月前まで」と規定している会社が多いようです。

就業規則には、退職する際にはいつまでに退職を申し出なければならないのかが明記されていることが多いので、必ず勤め先のルールを確認しましょう。

就業規則は、賃金や休日などの基本的な規則が載っている書類なので、社員がいつでも確認できるように管理されているはずです。もしも保管場所がわからない場合は、社内の人事担当に確認してみるとよいでしょう。

会社の規定に従い、退職1カ月前くらいに正式な「退職願」を提出します。退職願は、会社に退職の意思を示す書類です。なるべく早い段階で退職を願い出ることで、後の円満退社にもつながります。就業規則に従うことがマナーですが、やむ得ない場合でも退職日の2週間前までに提出することが望ましいとされています。

退職意思はまず直属の上司に伝える

退職の意思は「直属」の上司に最初に伝えるようにしましょう。仲の良い上司や同僚などに伝えたい気持ちがあるかもしれませんが、あらぬ誤解やトラブルを避けるために内密に動きましょう。

退職の意思を上司に伝える際には、事前にアポを取ります。メールなどではなく、必ず対面で話す時間をもらいましょう。「ご相談があるので、ご都合のよいときにお時間をいただけますでしょうか」などと伝え、二人きりで話せる場所と時間を確保するようにしてください。

また、退職を公表するタイミングは上司と相談して決めます。退職するにあたっては、少なからず周囲の従業員に負担をかけることにもなるので、職場のモチベーション低下を避けるためにも公表のタイミングは重要です。

退職理由はポジティブに

目先の退職理由としてはネガティブな要素が多いかと思いますが、上司へ報告する際には、あくまで「前向きで納得感のある退職理由」を伝えるようにしましょう。この場では、ネガティブな退職理由を伝えるのは避けてください。お互いに冷静に話すことができず、「退職したい」という本当に伝えたいことを見失ってしまう可能性があるからです。

ポジティブな退職理由としては、今後の目標やキャリアプランなどを伝えるとよいでしょう。今の職場ではかなわない職種を経験したいなどと客観的に納得しやすい理由を伝えることがポイントです。

円満に退職するための5つの注意点

退職に際しては、残された同僚などにはネガティブな影響を与えてしまいがちですが、なるべく円満に運ぶように気をつけるべきポイントがあります。それには共通して自分の都合だけを優先するのではなく、「立つ鳥跡を濁さず」の姿勢でいることが大切です。ここでは、注意点を以下の通り5つ挙げて解説します。

・繁忙期は避ける

・一方的に意思を押し付けない

・引き継ぎ期間を考慮する

・競合他社に転職した場合の秘密保持

・取引先や顧客へのあいさつを忘れない

一つずつ詳しく見ていきましょう。

繁忙期は避ける

繁忙期や大きなプロジェクトが動いているときは、一段落してから退職意思を伝えるようにしましょう。繁忙期を避ける理由としては、残されたメンバーになるべく負担をかけないようにするというのはもちろんのこと、転職者自身にも不利益なことがあるからです。

先述のように退職意思を伝える際には、まず上司にアポを取る必要があります。しかし、忙しい時期は上司の時間確保が難しい場合があるばかりか、退職交渉が進みづらいことも考えられます。

また大きなプロジェクトを抱えている場合には、担当者自身のスキルが求められたり、進行中のタスク整理が難しかったりで属人的になりがちです。繁忙期と同じように仕事を引き継げるメンバーがいないなどの理由から、退職に対しての強い引き止めを受ける可能性があります。

一方的に意思を押し付けない

退職・転職の判断自体は労働者の権利として認められていますが、円満退職のためには自分の意思を一方的に伝えるだけでなく、現職への配慮も必要です。

具体的には、「職場の負担を考えて退職のタイミングを決める」「引き継ぎの時間を十分に設ける」「周囲の状況を見計らって有給休暇の時期を調整する」などの心遣いを意識するとよい

でしょう。

また、自分の都合ばかりを通して無理に退職すると、社内からの評判を落とし、将来的な仕事に影響するケースもあり得ます。特に同じ業種や職種に転職する場合は、自分自身でも思っていなかったような関わり合いが続く場合があります。

「自分は退職するから」などと投げやりな気持ちは伝わるので、粛々と配慮のある行動を心掛けましょう。

引き継ぎ期間を考慮する

引き継ぎ期間については、一般的には1カ月程度は必要とされています。最低でも2週間ほどは、引き継ぎ期間が取れるスケジュールを想定しましょう。

さらに責任ある立場の人の退職にあたっては、人事異動・組織体制の変更・外部からの人材確保などの必要性が考えられます。現場に混乱が生じないように、会社側は新しい体制の確立を急ぎますが、あまりにも短い引き継ぎ期間では退職が受け入れられない可能性があります。

自分の仕事を全て引き継ぐにはどのくらいの期間が必要か、退職後の人員配置はどのようになるのかを想像しながら、余裕を持って退職までの期間を考えるようにしましょう。

もし在職中に転職活動を行う場合には、転職先との入社日の調整をする際に、上述の期間を意識した日にちで伝えるとトラブルを未然に防ぐことができます。

競合他社に転職した場合の秘密保持

その会社にとっての営業ノウハウや顧客情報などは、よりよい企業活動を続けていく上での重要な資産であり、秘密保持の対象です。特に競合他社に転職する場合には秘密保持の遵守が必須なので、退職前に秘密保持契約書の有無と内容の確認を行いましょう。

一般的に機密情報などの扱いについては、就業規則や入社時の誓約書に記載されています。退職者に対しても同様で、その会社でしか知り得ない顧客情報などの持ち出しは不可となることがほとんどです。

例えば退職者が前職の顧客に対して、営業をかけるなどの行為は秘密保持の契約違反となります。顧客情報の流出で前職の信用を失墜させるだけでなく、営業妨害にもなります。

契約違反の場合には、損害賠償請求や差し止め請求の対象になるので注意してください。

取引先や顧客へのあいさつを忘れない

企業の信用を守るためにも、退職における取引先や顧客に対してのフォローは丁寧に行いましょう。先方の都合もあるので退職日ギリギリでのあいさつは避け、退職10日前くらいまでにあいさつが完了しておくのが望ましいです。特に多くの担当を抱えている営業職などの場合は、取引先へのあいさつ回りなどにも時間を要するので、退職日までの期間を逆算したスケジューリングが必要です。

具体的なあいさつ内容としては、直接会うかメールを送って退職日を伝え、感謝を伝えます。その際、退職理由は「一身上の都合で」などと簡潔にし、感謝や後任への引き継ぎをメインに伝えるとよいでしょう。

同業界へ転職の場合には、今後も前職の同僚や上司、取引先などと顔を合わせる可能性もあるので、きちんとあいさつをすることが今後の働きやすさにもつながります。

退職が決まったらやること

ここからは、勤め先から退職の承諾を得た後にやることについて解説します。ただし、自身の気持ちが退職に向けて確定的になった時点から準備できることもあるので、退職がスムーズになるように残された時間の中で効率よく動きましょう。

以下の通り、5つの項目を解説します。

業務の引き継ぎ

役職の有無や業務のボリュームによっても準備期間は異なりますが、おおよそ退職1カ月前から残務整理や引き継ぎを進めるようにしましょう。引継ぎの手段の一つとしておすすめなのが担当業務のマニュアル作成です。理由としては、後任者がまだ決まっていなかったり、後任者に全て口頭で伝えることが難しかったりするので、マニュアルがあると前任の退職後にも不明点の確認がしやすいからです。そのほか、既存の資料が最新のものになっているか、不足はないかなどの確認にも努めましょう。

有給休暇の消化

基本的に有給休暇は退職をすると消滅します。そのため、退職日までに有給休暇の取得を望む人も多いですが、転職を急ぐ場合には注意が必要です。まずは、ご自身の有給休暇の残日数を給与明細や総務などに確認しましょう。

もし転職先の入社予定日が決まっている場合は、退職前の引き継ぎ期間を考慮した上での有給休暇の消化をおすすめします。円満退社に向けての引き継ぎ業務の重要性は先述の通りですが、転職先の入社予定日については後ろ倒しにすることが難しかったり、最悪の場合には内定取り消しをされたりという危険性があります。優先順位を決めて計画的に動きましょう。

会社に返却するもの、会社から受け取るものを確認する

退職時に返却するもの、受け取るものについては細かい確認が多くなるので、漏れがないように遅くとも退職10日前くらいには、確認しておくとよいでしょう。会社の規模によっては、総務部がなくなかなか情報がそろわないこともあるので、ご自身の環境を考慮した準備期間が必要です。

また年金手帳や雇用保険被保険者証については、入社時に企業に預けて退職時に返却するというケースもあるので、辞める際にどちらが持っているのか確認しておくと安心です。

確認する主な内容は以下の通りです。

会社に返却するもの

以下のような書類や備品は、入社時に会社から貸し出し/支給されたものがほとんどです。退職するその日まで使用するものも含まれるので、事前にリストを作成しておくとよいでしょう。退職日にはリストを確認し漏れがないように返却します。もし紛失・破損などしているものがあれば早めに勤め先に相談しましょう。

・健康保険被保険者証

・社員証・入館証

・名刺

・仕事で使用した書類・データ

・制服(あれば洗濯して返却する)

・パソコン・携帯電話・タブレットなど

会社から受け取るもの

反対に、会社から受け取るものは主に以下の通りです。失業保険の受け取りに必要だったり、転職先への提出が求められたりするので、受け取り時期を事前に確認しておきましょう。

・離職票

・源泉徴収票

・雇用保険被保険者証(預けている場合)

・年金手帳(預けている場合)

・退職証明書(必要に応じて)

退職・入社に必要な書類

退職・入社に際しては必要な書類が多く、提出のタイミングを逃したり、漏れが発生したりすると後々面倒なことにもなるので、なるべく事前に必要書類の一覧を確認しておきましょう。特に退職後に書類の不足が発覚した場合には、元の職場に取り寄せの連絡をするのも心理的なハードルから億劫になりがちです。また、元の職場からしても郵送などの手間も発生するので、やはり退職日までに全てそろっている状態にしておくことが望ましいでしょう。

ここでは退職・入社のタイミングで分けて、それぞれの必要な書類について解説します。

退職に必要な書類

退職に必要な書類としては「退職届」が必要です。退職届とは、現職の企業に退職の意思を伝えた後、退職の報告を文書として提出し、確定させる書類です。そのため、退職届が受理されると原則撤回はできません。

民法上では2週間前までの提出が必要ですが、就業規則に1カ月前までと定める企業も多いので事前に確認が必要です。また、退職届の様式は企業によって異なるので上司や人事などに確認するとよいでしょう。

入社に必要な書類

次に、転職先の入社に必要な書類について解説します。大きく分けて「公的な手続きに必要な書類」と「企業によって提出を求められる書類」が必要です。

入社後の提出物への対応がスムーズにできると、ご自身への信用性にもつながるので事前に必要書類を確認しておくことをおすすめします。具体的には、以下のリストを参考にしてください。

<公的な手続きに必要な書類>

・マイナンバー(個人番号)

・健康保険被扶養者(異動)届(被扶養者がいる場合)

・雇用保険被保険者証(被保険者番号がわかるだけでもよい場合がある)

・年金手帳(提示を求められた場合)

・源泉徴収票(その年に前職から収入があった場合、年末調整までに提出する)

・扶養控除等(異動)申告書

・給与振込先届出書

・健康診断書

<企業によって提出を求められる書類>

・退職証明書

・給与振込先届出書

・健康診断書

・入社承諾書・入社誓約書

・身元保証書

・免許や資格の証明書

・住民税の異動届(住民税の特別徴収を継続したい場合)

・卒業証明書 など

退職後の手続き

退職後の手続きについては、転職先が決まっている場合と未定の場合とで異なります。現段階で、転職活動を「在職中に行うか」「退職後に行うか」で悩んでいる人は、退職後の手続きを知ることからスタートしてもいいかもしれません。また、損をしないためにも正しい情報を積極的に取りにいきましょう。

ここではそれぞれの手続き内容を解説します。

転職先が決まっている場合

転職先が決まっている場合には、先述の「入社に必要な書類」を準備しておくことが基本です。入社後に健康保険証をすぐに使いたい場合などには、スムーズな手続きになるよう早めに対応しておくと安心です。また、企業によって求められる書類が異なる場合もあります。可能であれば、事前に転職先へ指示を仰ぐと良いでしょう。

転職先が未定の場合

転職先が未定の場合には、公的な手続きなどご自身で行うものがあります。失業給付などは手続きを行わなければ給付されないのでご注意ください。必要な手続きを行ってから、転職活動を進めましょう。基本的な手続き内容は、以下の通りです。

・ ハローワークで失業給付の受給手続きをする

・ 国民年金の加入(種別変更)手続きをする

・ 任意継続被保険者制度の加入手続き、または国民健康保険の加入手続きをする

・ 住民税の納付、年末調整、確定申告などについて確認する

転職のサポートはジョバディにおまかせ

今回の記事では、転職すると決めたら何から始めたらいいのか、転職活動と退職のタイミングについて詳しく解説しました。

せっかく決心したことがいい方向へ進むように、円満退職と転職活動へ向けて動き出しましょう。もし転職活動に不安を感じる方は、まずは転職エージェントに登録してみるのがおすすめです。

ジョバディにはキャリアアドバイザーも多数在籍しています。プロのキャリアアドバイザーが寄り添いながら転職サポートを行っています。気軽に相談し、的確なアドバイスをもらうことができます。転職活動について、いちからアドバイスを受けることも、必要なポイントだけサポートしてもらうことも可能です。

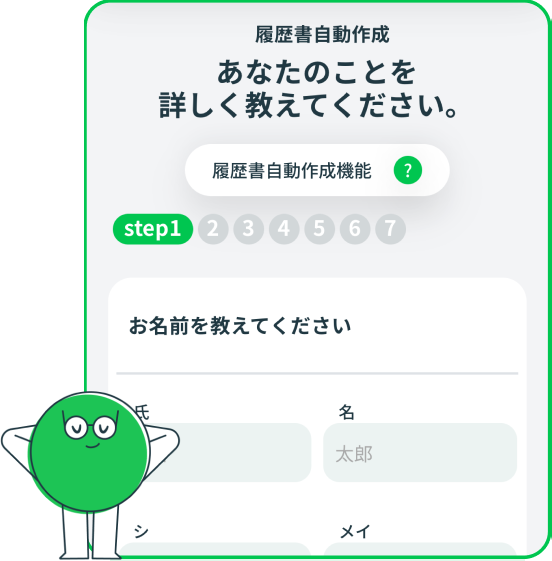

ジョバディの強みは、ユーザーの「ちょうどいい」を形にした転職エージェントという点です。手間のかかる手続きや、不要なアドバイスは思いきってカットもできます。転職サイトと同じく求人検索ができ、キャリアアドバイザーに自分に合う求人探しのアシストをしてもらうこともできます。

また、ジョバディのサービスの特徴は、求職者のニーズに合わせてカスタマイズができることです。 サポートのレベルは「せわやき」「ほどよく」「ひかえめ」といった3パターンから選ぶことができます。あなたに必要なサポートだけを選び、無駄なく効果的な転職活動を行いましょう!

会員登録はカンタン30秒(無料)です。転職活動の強い味方として、ぜひご利用をおすすめします。