仕事が向いてない、辞めたいと思ったら?向き不向きの分析と判断が第一歩!

「この仕事は自分に向いていない」

うまくいかない時など、そう感じる事があるのではないでしょうか。そして向き不向きを悩みはじめると、結果的に退職する道へ進んでしまいがちです。

転職が最も有効な策となる場合もありますが、その前に試すべき原因追究の方法や改善策があります。

転職の繰り返しで辞め癖がついてしまわないよう、「向いていないかも」という気持ちの中にひそむ本当の原因を探ることをおすすめします。

それでも退職を選択する場合は、向き不向きをジャッジする判断軸をもつことで、来たる転職活動の備えとしましょう。

本稿で解説する要点は以下の通りです。

・向いていないと思うと嫌なところしか目に入らなくなるので、偏らないよう注意が必要

・辞めると決める前に、原因を明らかにし、問題を解決して続ける方法を考えて実践する

・「仕事に向いていない」を分析すると、仕事の内容・仕事の進め方・職場の雰囲気のいずれかが、自分のスキルや知識、価値観と合わないことがわかる

・いったん続けて様子を見た方がよいケースもある

・転職する場合は、自己分析と業界研究をしっかり行い反省を生かして仕事を探す

本稿では、これらの内容について詳しく解説していきます。

もしかして甘え?今の仕事に向いていないと思ったら

仕事がうまくいかず落ち込むと、今の仕事が自分には向いていないのではないか、と考えてしまいがちです。また、「向いていない」で済ませようとしているのは甘えているだけかもしれない、なんて自分を責めてしまう人もいるかもしれません。

向いていないと感じることそのものは、甘えではありません。なかには、就職先と特性でミスマッチを起こしていて、本当は向いていない仕事を無理に頑張っているためにうまくいかないケースもあります。

その反対に、向いていないと感じたからといって必ずしも不向きな職業に就いているとも限りません。仕事に対する向き不向きは、早いうちにはっきりさせることが大切です。ここではまず、この仕事は向いていないな、と感じたときの対処法を紹介していきましょう。大まかな流れに分けて解説していきます。

・嫌なところだけ見えがちになるので注意

・偏りなく向き不向きを分析・判断

・まずは仕事を続ける方向で対策を考える

・それでもダメなら転職を検討する

ここで流れを概観したあと、より詳しく解説していきます。まずは順を追って見ていきましょう。

嫌なところだけ見えがちになるので注意

自分はこの仕事に向いていないと感じはじめると、ずるずると芋づる式に嫌なところばかりが目につくようになります。その状態を放置したまま仕事を続けていると、客観的で冷静な判断ができない状況に陥るので要注意です。まずは「不向きかもしれないと感じている」ことを自覚する必要があります。

勤め先となる会社には希望をもって入社するものですが、そもそも理想通りの仕事や苦手な点が一切ない業務だけが用意されていることは、まずないのです。その現実を改めて理解しておくべきでしょう。

偏りなく向き不向きを分析・判断

仕事が向いていない気がしたとき、すぐに辞める方向に考えが偏らないよう、客観的になりましょう。本当にこの仕事が向いていないのか、向き不向きをよく分析して判断する必要があります。

自身の仕事ぶりや担当している業務を振り返るのも大切ですが、家族や友達などの信頼できる他人から助言をもらったり、意見を参考にしたりすることも、普段とは違う切り口で問題を見つめなおせるので有効な手段です。また、プロのキャリアアドバイザーといった、仕事上の悩みに詳しい第三者に意見を求めるのもおすすめです。

まずは仕事を続ける方向で対策を考える

向いていない可能性を感じている中で、今の職場で仕事を続けるにはメリットもデメリットもあります。双方のバランスを見る必要はありますが、まずは会社に残って仕事を続ける方向で対策を考えてみましょう。仕事を続けていく場合、経験が増すことによって効率よく、スピーディに業務をこなせるようになるかもしれません。

自身の業務の次のセクションで行われる業務が見通せるようになると、先回りしてリスクヘッジできるようにもなりますので、おのずとミスが減る可能性も高いでしょう。ミスを苦痛に感じている場合、経験によって問題が解決するならそれがなによりでもあります。対処を重ねることで成長できるケースも非常に多いので、まずは安易に退職に走らず、チャレンジしてみましょう。

それでもダメなら転職を検討する

自己分析や他社への相談、退職を保留して経験を積むなど、さまざまな手を打っても解決の糸口がみつからないケースも、残念ながらあります。また、本当に仕事のミスマッチを起こしていたら、そもそも対処する方法がないおそれもあります。そのような場合は、転職を検討してよいでしょう。

ただ単に失敗するのが嫌だ、周囲に迷惑をかけるのが気づまりだなどの漠然とした「嫌気」だけで仕事を辞めるのは危険です。その後も同じような理由で、退職・転職を繰り返す悪い「辞め癖」になる可能性もあります。

考えつく限りの手を打った後の転職ならば、気持ちの整理がついて、前向きに転職活動を進められるので、成功しやすい要素も増えるでしょう。

仕事が向いていないと悩むタイミング

「この仕事に自分は向いていない」と多くの人が悩むタイミングがあります。ここではその悩みがちなタイミングと背景について紹介します。「向いていないかも?」と感じたときの対処の参考にしてください。

・入社まもなく

・入社1年目

・入社2年目

・入社3年目

・30代

それぞれのタイミングについて解説します。ここでは、どのように悩みがちかをまとめています。具体的なアクションは、この記事の後半で紹介していますので、併せてお読みください。

入社まもなく

入社した当初は不安や戸惑いが大きく、仕事がうまく進まないと、多くの人が「向いていないのかも?」と感じるものです。

入社前に思い描いていた仕事の内容と実際の業務にギャップを感じたり、職場の文化や人間関係に戸惑ったりすることがあります。

この時期に感じる「向いていない」という気持ちは、一時的な場合もあります。初めの数カ月は、どんな仕事でも慣れや学びの時間が必要です。

入社1年目

仕事に慣れてきたものの、周囲の環境や現実が見えてきて、最初に抱いていた理想とは違うと感じることが多くなります。業務や職場の文化、同僚との関係などが思っていたものと違うと、仕事が自分に向いていないのではないかと不安になることもあります。

また、別の職場で働く友人と職場環境や仕事について話して、自分の職場について疑問や不安を感じることもあるようです。

入社2年目

2年目になって少しずつ業務に慣れてきたタイミングでは、上司からの叱責や仕事でのミスが増え、ストレスを感じることが多くなります。

任される仕事の内容が難しくなり、上司や周囲の接し方が2年目社員以降は変わります。入社1年目ならではの配慮があったのが、2年目からは一人前の社員として期待されるからです。

数値目標や、新たな取り組みを課されて、会社からの期待も変化します。この期待を前向きに捉えられそうかどうか考えてみてください。

入社3年目

入社3年目は仕事に慣れてきたものの、新たな不安や悩みが増える時期です。

3年目になっても、仕事の質やスピードが向上せず成長を感じられないと、この仕事は自分に向いていないかもと感じるようです。

一方、成長を感じていても、業務の内容や進め方が自分に合わないと感じる人もいます。

また、この時期はキャリアに対する不安も大きくなります。やりがいを感じられないことがストレスになって、仕事が向いていないかもと感じてしまいます。

30代

30代で仕事に向いていないと感じる背景には、管理職業務でのストレスがあります。部下を持つ責任が増え、プレッシャーが大きくなるだけでなく、管理業務ばかりでやりがいを感じられないというケースもあります。

一方では、20代と変わらない仕事内容への不安が「向いていないかも」という気持ちにつながるようです。

仕事が向いてないと感じる状況やサイン

仕事が向いていないと思うのは、どのような状態なのでしょうか。向いていないと感じやすい状況や自身の状態に起きるサインについて、まとめましたので参考にしてください。

①努力しても仕事の成果が出ない

②ミスが続く

③やる気が出ない期間が続く

④自分だけが評価されない不満

⑤精神的・身体的に疲弊

⑥他者から「向いてない」と指摘

上記について、それぞれ経験者の方の声と併せて見ていきます。

①努力しても仕事の成果が出ない

努力しても結果が伴わないと、やりがいや自信を失ってしまいます。この仕事が自分に合っていないかもと頭をよぎる状況です。

成果が出ないことに加えてストレスやプレッシャーが強いことも、仕事が自分に向いていないと感じるサインです。

「目標達成のためのプレッシャーや、仕事の進め方にストレスを感じ、自分の強みが生かせないと感じていました。同じ営業職でも自分に合う進め方があるのではないかと思って転職しました。ニーズのある顧客に戦略的に提案する営業職につけて、成果も上がっています」

この方の場合、成果が出ないサインから、その原因は何かを具体的に掘り下げて解決に至ったようです。

②ミスが続く

思うように仕事が進まず、ミスが続くと、自信を失い、さらに焦りが生まれます。

「ミスを防ぐために、チェックを重視したのですが、仕事のスピードや量が落ちてしまいました。疲労やストレスもたまっていて、この仕事で成長できそうにないと感じました」などの経験者の声があります。

ミスの原因が、仕事と自分のミスマッチなのか、改善可能なものなのかを見直してみてください。

③やる気が出ない期間が続く

どんな仕事でも、時には気が乗らないことがありますが、長期間にわたってやる気が出ず、業務に充実感を得られない場合は要注意です。

「毎日同じ業務の繰り返しで達成感がなく、仕事をこなすだけの日々が続いた」「周囲は熱意を持って働いているのに、自分だけ気持ちがついていかず違和感を覚えた」と経験者はその状況を振り返っています。

④自分だけが評価されない不満

自分だけ評価されていないと感じることも、仕事が向いていないと悩む主な要因です。同じように働いているのに周囲と比べて評価が低いと感じると、やる気を失い、自分の適性に疑問を持つことがあります。

「努力しているのに上司からの評価が上がらず、同期が先に昇進していくのを見て焦った」「成果を出しているつもりだったが、評価基準が不透明で納得できなかった」という声が多く聞かれます。

⑤精神的・身体的に疲弊

毎日の業務で強いストレスがあると、体調を崩しやすくなります。体調が良くないまま無理を続けることで、つらさが悪化する場合もあります。

「仕事のことを考えるだけで気分が重くなり、休日もリラックスできなかった」「疲れが抜けず、朝起きるのがつらくなった」といった経験談もあります。

精神的・身体的な不調が続く場合、働き方や環境を見直すことが必要かもしれません。まずは、休息を取ることを意識し、信頼できる人に相談してみるのも一つの方法です。

⑥他者から「向いてない」と指摘

他者から「向いていない」と言われたことも、仕事を見直すきっかけになります。上司や同僚から指摘されると、自分でも「やはり向いていないのかも」と不安になることがあります。

「上司に『この仕事は向いていないのでは?』と言われ、落ち込んだ」「同僚に『別の仕事の方が合っているかもね』と軽く言われたことが気になり始めた」といった声が聞かれます。

ただし、他者の意見は主観的なものでもあるため、うのみにせず、自分自身の適性を冷静に見極めることが大切です。指摘された内容が具体的なら、改善の余地があるのか、それとも別の道を考えた方がいいのか、一度整理してみてください。

仕事が向いていないと感じたまま続けるデメリット

さまざまな原因を探っても改善にたどりつけないなかで、仕事が向いていないと感じながら続けるのは、大きなデメリットとなります。ストレスによるメンタルヘルスの低下を招き、収入・時間といったプライベートでも重要な要素が削られてしまいます。大きなデメリットとしては4つがあげられます。

・ストレスが溜まる、高まる

・自己肯定感が下がる、無気力になる

・収入面でマイナスとなる

・時間の浪費につながる

これらについて、順に見ていきましょう。

ストレスが溜まる、高まる

自分にはこの仕事が向いていないかもしれないと思う場面は、何か失敗をしてしまったり、なかなか意見が通らなかったりと、少なからずネガティブな状況にあるときです。それだけでストレスが溜まる状況ですが、向いていないと感じているのに何も手を打たずに働き続けていると、ますますストレスフルになっていきます。

前向きに取り組めない仕事では業務効率が下がります。モチベーションも上がらず、評価も良いものにはなりませんので、悪いスパイラルにはまっていきます。過度なストレスは、健康上の問題も引き起こし、うつ病や適用障害といったメンタル不調の引き金にもなりかねません。

自己肯定感が下がる、無気力になる

向いていないと感じるのは、業務でも人間関係でも、何らかの原因で仕事がうまく行っていないときです。対策を講じないままでは、これからもずっとうまくできない状況にいつづけることになります。

その結果、自信を失い、自己肯定感が下がり、モチベーションが低いまま仕事を続けなければなりません。自発的に取り組む姿勢を失うため、受け身で無気力な状態に陥ってしまうと、目標が持てず、仕事を続ける意義を見出せなくなります。

収入面でマイナスとなる

積極的に取り組めない、いわゆる「こなし仕事」を続けていれば、当然成果は上げられません。仕事への取り組み方が消極的なのは、周囲から見ても明らかになっていきます。このままでは、会社からの評価も上げられません。

社内での評価は、個人的な好き嫌いではなく、企業・業務への貢献度や仕事に取り組む姿勢、成長意欲も見られるものです。評価されない結果、給与も上がらない状況では仕事を続けていると収入面でマイナスとなるおそれがあります。一時的な減収ととらえず、生涯年収が目減りしていくこと、ひいてはライフプランにも影響が出てしまう可能性を考慮しましょう。

また、溜まったストレスを発散するために、ショッピングやサブスクリプション課金などの手軽な解消法に走ってしまうと、お金の浪費を招きます。収入が上がらない中、ますますお金が足りなくなるという可能性もあるのです。

時間の浪費につながる

仕事に向いていないかもしれないと思っても、目の前にある業務や〆切は待ってはくれません。目の前の課題を片付けることにだけ血道を上げるあまり、解決を後回しにし続けていると、手遅れになるリスクがあることを忘れないようにしましょう。

「向いていない」と確定したわけではない段階では、努力や経験によって改善する余地があります。悩みが改善すれば、モチベーションも上がり、スキルも養っていけますので、徐々に成果を上げられるようになるでしょう。早く解決するにこしたことはありません。

向いていないかもしれないという疑問には、早く目を向けて対処することが肝要です。

もし、本当に向いていない職業ならば、きっぱりと転職して心機一転し、新しいことにチャレンジするという選択肢もあります。

だらだらと在職期間を延ばすような働き方をしていると、スキルアップもキャリアチェンジもできず、時間を無駄にしてしまいます。時間の浪費は仕事にもプライベートにもよい影響はないのです。

向き不向きは、すぐには判断できない

仕事をしていると、不満やつらさを感じることは珍しくありません。しかし、「向いていない」とすぐに決めつけるのは早計かもしれません。

続けるうちに仕事の流れがつかめたり、自分なりの工夫ができたりして、見方が変わることもあります。意外な部分に楽しさを見いだし、やりがいを感じることもあるでしょう。

また、難しい課題を乗り越えたときには、自分の成長を実感できるかもしれません。仕事の向き・不向きは、経験を重ねることで見えてくるものです。年齢に関係なく、新しい環境に適応するには時間が必要です。焦らず一定期間取り組んで、適性を考えてみることが大切です。

上司や同僚に向いていないと言われたら

上司や同僚から「向いていないのでは?」と言われると、不安や落ち込むこともあるでしょう。自分自身もそう感じることがあれば、なおさら迷うかもしれません。

仕事の適性は一時的な感情や現時点でのスキルだけでは判断しきれないものです。経験を積むことで習熟し、やりがいや得意な部分が見えてくることもあります。

大切なのは、向いていないと感じる理由を整理することです。「苦手な作業が多い」「成果が出せず自信をなくしている」など、具体的な原因を見つけます。克服できるのか、別の道を考えるべきかが見えてきます。

「仕事に向いていない」の3つの分類と2つの基準

「仕事や職場が自分には向いていない」と感じるときの「仕事」とは、漠然としているようですが、突きつめてよく考えると仕事に関わるさまざまな内容である場合が多いようです。「仕事」の中身を分析すると3つの面と2つの判断基準に分けられることがわかります。

「向いていない仕事」の3つの面

・仕事の内容

・仕事の進め方や環境

・人間関係や社風

向く/向かないを分ける2つの判断基準

・スキル・知識

・価値観

自分には向かないと感じている仕事のどの面が、どの基準に合わないのかが明確になると対処しやすくなるでしょう。それぞれについて、詳細に解説していきます。

分類(1)仕事の内容

仕事のなかで、「業種」と「職種」に当たるものです。

例えば、コミュニケーション能力が高く、人と話すことが好き、もしくは得意な人が、他者と接する機会の少ない作業や単調な事務を担当している場合が該当します。これは、人材と業務にミスマッチがあるといえるでしょう。

分類(2)仕事の進め方や環境

それぞれの企業で業務の進め方やフローは異なるものです。長年続けられてきた運用方法には企業文化が多分に反映されているため、そのステップを踏襲しないと周囲が違和感をもったりスムーズだった業務の流れが乱れたりする原因になります。

企業文化による運用は仕様書といった形で明文化されていないケースが多く、しばしば上司や先輩から口頭で伝えられたり、そのルールに従う理由はもはや誰も知らなかったりと問題があることもしばしば。周囲はすでに知っている状況では、わからないままの自分は向いていないのだと勘違いしやすいものです。

例えば「細かいことは自分の裁量で進めたいのに、どのようなことでも上司の許可が必要」「都度確認しながらじっくり取り組みたい集中力が必要な業務なのに、こなすべき量が多すぎる」「社内ルールといった独特の手順を、周囲は理解しているが新入社員の自分だけが理解しておらず注意されてしまう」といったことが、社内の不文律による悩みの原因です。

分類(3)職場の人間関係・社風など

「この仕事は向いていないのではないか」と感じるときは、職場の人間関係や社風が原因の場合も多くあります。職場になじめず、転じて業務の遂行に支障をきたす場合、一部の人間関係や社風のせいなのに、自分の責任と背負い込み「向いていない」と感じてしまうのです。

例えば、社内で、自分だけ周囲の同僚とノリが違う。おとなしい性格なのに体育会系の会社に入社してしまった、といった場合があるでしょう。

基準(1)スキル・知識

仕事に対する自分のスキルや知識が、業務内容や進め方と合っていないと、「この仕事は向いていない」と感じるものです。

例えば「簿記の資格を持っており細かな計算が得意なのに製造現場でライン業務を担当している」「パソコンのツールを数多く使いこなせるのにIT化が進んでいない企業で手作業が多い」といったものが挙げられるでしょう。

基準(2)価値基準

価値基準は人それぞれに異なり、数値化できないものです。しかし、自分が大切に思っていることを会社は大切にしていない、あるいは、自分は大切と思えないことでも会社にとっては重大事項だった場合、違和感が「向いていない」という考えにつながります。

例えば「あいさつはマナーとして行うべきだとは思うが、普通の声掛け、会釈程度でもよいと思っているのに、大声であいさつすることを強要される」「効率よく進めるべきと思うのに、作業の品質向上につながらない形式的な手順を守るよう求められる」といったケースです。

仕事に向いていないと感じる主な理由

前述の「3つの分類と2つの基準」で見てきた「合わない」「向いていない」の具体例から、理由をまとめていきましょう。

・仕事内容が自分のスキル・強みと無関係

・事前のイメージと現実のギャップ

・ミスが多い、成果が上がらない

・友人たちの会社と比べて嫌なところが目に付く

・責任が重すぎる、プレッシャーが強い

・仕事内容がキャリアプランと無関係

とくに、新卒入社や転職といった環境が変わったタイミングで、向いていないと感じやすいようです。ひとつずつ、細かく見ていきましょう、

仕事内容が自分のスキル・強みと無関係

就職・転職では、自分に合った仕事に就職できるよう、自分の好きな事や長所、得意なこと、資格やスキルなどを棚卸ししていくものです。しかし、自分の思い描くスキルや特性が活かせない業務に就いている場合、うまくうかず「自分には向いていない」という考えになります。

その結果、積極的に仕事に取り組めない、結果に達成感を感じにくくなる、モチベーションが保てず成果を上げられないなどの、悪循環に陥ってしまいます。

事前のイメージと現実のギャップ

就職する前に仕事に対して描いていたイメージと現実に行う業務が大きく違う場合です。仕事の中でも、業務・作業の内容、進め方、人間関係など、どれでもあてはまりうる理由です。

Webデザイナーになりたくてデザイン業務を担当しているが、仕事では自分の好きなテイストのデザインができない。和気あいあいとした職場をイメージしていたが、個々に独立した業務を担当するためお互いのかかわりが薄いなどがあげられます。

ミスが多い、成果が上がらない

仕事上、苦手なことをやらざるを得ない状況や、進め方などを理解しきれていない場合などが該当します。ミスが続くと自信を失い、次もうまくできないのではないかと不安がつのります。業務を完了しても達成感を得られないので、やる気がわきません。また、ミスを恐れて慎重になるあまり見直しに時間を取られて疲労感が溜まります。こういった仕事を避けがちになるので、いつまでも上達しない原因にもなります。

友人たち の会社と比べて嫌なところが目に付く

友人や知人、周囲の人との会話で勤め先の話題はよく出るものですが、その話を聞くとどうしても自社と比べてしまうこともあるでしょう。比較してみると自分の勤める会社の方が悪く感じたり、嫌なところを思いついてしまったりということも。

そうなるとこの会社に自分は向いていないのかもしれないと感じてしまいます。

インターネットやメディアなどで流れてくる、ほかの会社の良い話を目にしたときも同じです。他社のよいところの話を聞いたせいで、自分の会社がそれに劣るように感じてしまうのです。

責任が重すぎる、プレッシャーが強い

仕事を認められ昇進したりリーダー職に就いたりするのは喜ばしい一方、責任が増えることにもなります。このようなときにも「向かないかもしれない」と感じる原因があります。事前の研修を受けていたり業務をスタートした際に、本当に自分に務まるのか不安になるからです。

リーダー職に限らず、営業職のノルマといった強いプレッシャーは「向かない」という気持ちがわく原因のひとつです。喜ばしいはずの状況変化は、不安と紙一重です。変化が生じる際のメンタル状況によって、よくも悪くも作用してしまいます。

仕事内容がキャリアプランと無関係

自分が将来なりたい姿、実現したいことに、今の仕事内容が直結しない場合も「向いていない」という気持ちになります。ただし、将来像に直接関係なくとも間接的に役に立つ場合もあることを忘れずにいましょう。

例えば、自分の所属する部署と連携する他部署で働いた経験があると、仕事のスキームに対する理解が深まるので、スムーズな連携に欠かせないポイントがつかみやすくなります。セクション間の円滑な連携は、チームで動くミッションには欠かせない要素です。先を予測して行動するスキルも職種を問わず必要とされるものです。

向き不向きの分析と判断の具体的な基準

続いて、向き不向きを分析し、具体的な判断基準について見ていきましょう。仕事の向き不向きをジャッジする判断基準は、大きく分けて4項目あります。

・成果が出せているか

・自分の価値基準に合っているか

・充実感を得られるか

・自分のキャリアプランにプラスになるか

ひとつずつ順に見ていきましょう。

成果が出せているか

仕事には成果を求められるものです。よい成果が出ているかどうかは、営業職なら売上、製造現場なら製品の品質といったように、具体的に目に見える内容であれば判断しやすいものです。ただし、事務職といった成果が目に見えにくい業務もあります。この場合は、ミスの少なさや効率などで考えるようにしましょう。

もし、自身の評価では成果を出せていないと感じていても、実はそうでもない場合もあります。実感だけでなく数値化されたデータの確認もして、客観的に成果が上がっているか否かを判断するようにしましょう。

自分の価値基準に合っているか

自分が大切にしていることや、それほど重視していないことは、企業の基準や評価のポイントと認識が合っているかで判断します。業務上の重要事項や省略してよいと考えている工程に差はないでしょうか。

また、よりわかりやすくするためには、社内の雰囲気や従業員の人柄など、居心地が悪くないかといった感覚的な面でも考えてみるとよいでしょう。

充実感を得られるか

仕事に興味やプライドを持って働けていれば、充実感は得られるものです。経験の有無や、うまくできているか否かはあまり関係がありません。未体験のことでも、前向きに取り組める意欲がわくものや、うまくできていなくても改善していく意思がもてる仕事には充実感がともないます。充実感があれば、今後の成長に対する可能性は実感できますし、その実感があれば「向いていないかもしれない」という気持ちはおこらないでしょう。

自分のキャリアプランにプラスになるか

今の仕事は直接でなくとも、なんらかの形で自分のキャリアプランに役立つと感じられるものでしょうか。すでに述べたように、向き不向きの判断は、将来的なキャリアプランに直接役立つかどうかだけではできません。間接的でも役に立つと思える内容ならば、前向きに取り組めるものです。

対処方法の例

仕事が自分に向いていないと感じたら、ここまで解説してきた内容をもとに本当に向いていないのかを一度熟考してみましょう。それでもなお、「向いていない」と判断した場合は対処が必要です。具体的な対処方法を紹介していきましょう。

・異動したいと申し出る

・資格の取得など勉強・練習する

・細かい目標を設定し、達成感を得る

・仕事の幅を広げる、深める期間と考える

・自分に変えられないことは上司に相談する

具体的な例をあげて解説していきますので、順番に見ていきましょう。

異動したいと申し出る

現在携わっている業務や所属している部署で向かないと感じていたら、まずは社内に解決策はないかを考えてみましょう。同じ会社の中に、「これなら向いている!」と感じられる部署や得意なことが生かせる業務がないかを確認します。

もしあれば、異動を申し出ます。人事異動は企業によって時期が固定されている場合もあります。社内規定を見直して、適切な時期に、正しい手順で行ってください。異動を希望する理由や、異動先への適性など、アピールできる素材を集め、準備を万端にしてから申請するとなおよいでしょう。

資格の取得など勉強・練習する

仕事上のミスや経験不足で向かないと落ち込んでいる場合は、担当業務を正確に処理できることを目指し、スキルアップをはかるのが有効です。まずは、自分の仕事に生かせる資格はないかを調べてみましょう。適した資格を見つけたら取得の勉強をはじめてみると日々の充実にもつながります。

また、事務やライン作業などの反復する内容が多い業務では、できるまで反復、練習するといった努力も必要です。

細かい目標を設定し、達成感を得る

経験のない業務や苦手なことに取り組むのがつらく、仕事に向かないと感じている人には、チャレンジする目標を細かく設定していくのがおすすめです。達成のハードルを低めに設定して成功体験を積み重ねていくことで、成長を実感しやすいでしょう。成功体験は、次の目標へと続けていくモチベーションにつながります。

漫然と日々の業務をこなすのではなく、ひとつひとつに前向きにあたるだけでも経験を積むことになります。スキルアップも達成感や成長の実感には欠かせない要素です。

仕事の幅を広げる、深める期間と考える

自身のキャリアプランをしっかりもっている人は、いつかは転職する前提でおり、退職へのハードルは低いかもしれません。しかしそういった人でも、ただ向かないという理由では退職せず、まずは続けておくという考え方を持ちましょう。転職するにしても、のちのち役に立つように経験を積んでおくことは損にはなりません。

また、時間が経つにつれ、向かないという気持ちが解消していくケースも多いものです。前向きな理由であれば、ひとつの会社で長く勤めることは決して悪いことではありません。

自分に変えられないことは上司に相談する

待遇や評価など、企業の決定が関係する原因では、自力だけで改善ははかれません。そのような場合は、上司に相談や提案をしてみることが大切です。会社の決定はすぐには覆らないものですが、上司や役職がついている人であれば、社員がもっている問題意識をまったく無視することはないでしょう。少しでも変化のきっかけを作れるかもしれません。

また、評価への不満は、評価した側の意見を聞いてみることでギャップが埋まる可能性があります。客観的な意見をとりいれて、新しい視点を持つチャンスになるかもしれません。

仮に、企業側が何も変わらず、将来的に辞める結果となったとしても、改善のため行動したという事実は転職活動でプラスになるでしょう。

みんなはどうした? 「この仕事向いてない」と感じたときにチェックする点

「向いていないかも」と感じたときのチェックポイントを紹介します。

向いていないと感じるタイミングごとに、理由や背景が異なるようです。社歴の年数別にまとめていますので、参考にしてください。

・1年目|向いてないと感じたときのチェックポイント

・2~3年目|向いてないと感じたときのチェックポイント

・4年目以降|向いてないと感じたときのチェックポイント

・30代|向いてないと感じたときのチェックポイント

上記について、一つずつ見ていきます。

1年目|向いてないと感じたときのチェックポイント

入社1年目で「この仕事、向いてないかも?」と感じたら、次のポイントをチェックしましょう。

① 仕事の内容:苦手な業務が多いのか、それとも単に慣れていないだけか。

② 職場環境:人間関係や社風が合わないのか、それとも一時的なストレスか。

③ やりがい:興味を持てる部分がまったくないのか、努力次第で変わる余地があるのか。

仕事の内容ややりがいは、業務の進め方の工夫や、上司や先輩への相談で状況が改善するかもしれません

人間関係の改善のためには、コミュニケーションの方法を工夫してみましょう。ただ、職場の人間関係は、あくまで仕事上のつきあいと割り切ることも必要です。

社風や価値観が、どうしても合わないのであれば、すぐに辞めずに実績を作ってから転職を考えるのも一つの方法です。

2~3年目|向いてないと感じたときのチェックポイント

入社2~3年目のチェックポイントは、仕事での自己成長と今後のキャリアについてです。

① 成長と手応え:1年目と比べてスキルが身に付き、仕事の幅が広がっているか。

② 適性と得意分野:苦手なことばかりでなく、やりがいや強みを感じる場面があるか。

③ キャリアの展望:今の仕事を続けた先に、自分の理想のキャリアが描けるか。

この時期は仕事に慣れ、できることが増える一方で、将来を考え始める時期でもあります。まずは異動や業務の調整ができないか相談してみるのも手です。それでも違和感が拭えないなら、転職やスキルアップを視野に入れ、自分にとってベストな選択肢を探しましょう。

4年目以降|向いてないと感じたときのチェックポイント

入社4年目以降では、スキルの棚卸しやキャリアの方向性について具体的に考える必要があります。

① 専門性と市場価値:自分のスキルや経験が業界で通用するものになっているか。

② キャリアの方向性:今の仕事を続けた先に、なりたい自分の姿があるか。

③ 働く環境:職場の風土や人間関係が、自分に合っているか。

この時期になると、単に「向いている・いない」だけでなく、「今後のキャリアにどうつなげるか」が重要になります。現在の仕事を生かして別の分野に挑戦するのか、転職や独立を視野に入れるのか、選択肢も増えているはずです。違和感を放置せず、キャリアの棚卸しをして、自分にとって最適な道を考えましょう。

30代|向いてないと感じたときのチェックポイント

30代以降では、次の視点で考えてみましょう。

①これまでの経験の生かし方:培ってきたスキルや実績を、今後のキャリアにどうつなげるか。

②業界や市場価値の把握:今のスキルが市場でどのように評価されるのか、今後の成長性はどうか。

③キャリアの軸:何を大切に働きたいのか(収入・やりがい・働きやすさなど)。

④転職や独立の可能性:今の環境を改善できるのか、それとも新たな道を選ぶべきか。

30代以降は「向いているかどうか」だけでなく、市場価値を踏まえ、自分の強みをどう生かすかがカギになります。異動や役職変更で活躍の場を広げる、転職や副業を考えるなど、選択肢は多様です。一度キャリアの棚卸しをして、今後の働き方を見直してみましょう。

下記記事もぜひ参考にしてみてください。

向いてない仕事に見切りをつけるべきサイン10選では、向いていない仕事を続けるデメリットや転職を考えるタイミングについて詳しく紹介しています。キャリアに迷ったときの参考にしてみてください。

見極めよう! 本当に辞めてもいいのか悩んだときのチェックリスト

「現在の仕事が向いていない」と感じたとしても、仕事を辞めて転職するのは大変な決断です。本当に辞めるべきか悩むことがあるでしょう。そんなときに状況を見極めるためのチェックリストを紹介しますので、参考にしてください。

・時間が解決するような理由ではないか?

・楽しさややりがいを少しでも感じられる余地はないか

・今の職場にロールモデルとなる存在はいないか

・理想のキャリアプランやライフプランとの違いはあるか

・会社にとどまりながら環境や仕事内容を変えられないか

・一度第三者に相談したか

それぞれのポイントについて、順を追って解説します。

時間が解決するような理由ではないか?

「向いていない」と思う理由を整理して、時間が経過すれば解決するかどうか考えてみます。

「業務が難しくて自信が持てない」「人間関係がうまくいかない」などの悩みは、仕事や人づきあいの経験を積むこと改善される可能性があります。

一方、「根本的な価値観が合わない」「仕事内容に興味を持てない」といった根本的な問題は、時間が経っても解決しにくいかもしれません。

その悩みが一時的なものか、長期的に続く問題かという視点で考えてみましょう。もし改善の余地があるなら、スキルアップや環境調整を試みましょう。

逆に、どれだけ頑張っても苦痛が続くなら、転職を前向きに検討するのも選択肢の一つです。

楽しさややりがいを少しでも感じられる余地はないか

今の仕事の中で、自分なりの工夫で楽しめる部分や、やりがいを感じる部分はないか探してみましょう。

ルーティン業務でも効率的な進め方を考えたり、新しいスキルを学ぶ機会を作ったりすることで、仕事への向き合い方が変わることがあります。また、職場の人と協力して達成感を得られる瞬間があるかも振り返ってみてください。

もし、どんな工夫をしても楽しさや達成感を味わう場面が見つからない場合、仕事自体が自分に合っていないかもしれません。その場合は、どのような業務ならやりがいを持てるのかを考え、転職やキャリアの方向転換を視野に入れることも大切です。

今の職場にロールモデルとなる存在はいないか

次に考えたいのは、「今の職場にロールモデルとなる存在がいるか」です。自分が目指したいと思える先輩や上司がいるかどうかを確認してみましょう。

「この人のように成長したい」「この仕事のやり方は参考になる」と思える人がいるなら、その人の働き方を学び、自分のキャリアアップを目指せるでしょう。

逆に、職場に尊敬できる人がいない、あるいは目指したい姿がまったく見えない場合、その環境で長く働くことが自分の成長につながるか疑問が残ります。

転職先の職場なら、どんなロールモデルが見つかるかを考え、今後のキャリアを見直すきっかけにするとよいでしょう。

理想のキャリアプランやライフプランとの違いはあるか

今の仕事が、自分の将来の目標と合っているかを見直してみましょう。

「専門スキルを磨きたいのに雑務ばかり」「ワークライフバランスを大切にしたいのに長時間労働が続く」といったギャップがあるなら、そのまま働き続けることが本当に望ましいのか考える必要があります。

また、短期的な不満ではなく、長期的に見て自分が成長できる環境かどうかも重要です。多少の違いなら工夫や交渉で改善の可能性がありますが、大きなずれがあるならばキャリアチェンジについても考えてみてください。

会社にとどまりながら環境や仕事内容を変えられないか

「会社にとどまりながら環境や仕事内容を変えられないか」は、しっかりと確認しておきましょう。

部署異動や業務内容の調整ができれば、同じ会社にいながら自分に合った働き方を見つけられるかもしれません。実際に、営業職から企画職へ異動し、やりがいを見いだしたケースもあります。

すぐに改善が難しくても、上司にキャリアの希望を伝えておけば、将来的なチャンスにつながる可能性があります。

また、働き方や環境を変える方法として、リモートワークの活用や勤務時間の調整を相談するのも一案です。

一度第三者に相談したか

仕事が向いていないと感じても、自分だけで考えると視野が狭くなり、冷静な判断が難しくなることがあります。信頼できる上司や同僚、キャリアアドバイザーなどに相談することで、新たな視点が得られるかもしれません。

「その悩みは成長過程で誰もが通るもの」とアドバイスをもらい、前向きに取り組めるようになったケースもあります。また、誰かに話すことで、自分の頭の中で考えが整理されて、解決方法が見えてくることもあるでしょう。

辞めるべきか判断がつかないときは?

チェックポイントを確認しても辞めるかどうか判断がつかない場合、焦って決断することだけは避けましょう。

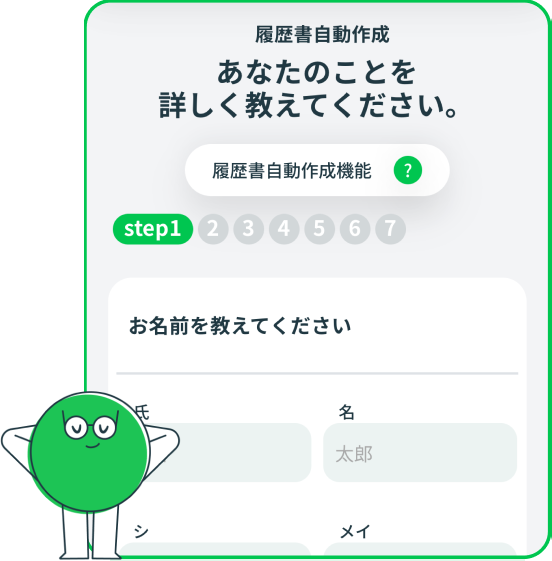

冷静に自分の適性や市場価値を知ることから始めてみます。転職エージェントが提供する自己分析ツールを活用し、自分に合った仕事や職場を確認してみるのも有効です。現在の職場とのギャップを客観的に把握すると、今の仕事を続けるべきか、転職すべきかの判断材料になります。

また、キャリアアドバイザーに相談するのも一案です。転職エージェントや公的機関のキャリア相談サービスは、「転職するか決めていない」段階でも気軽に相談できます。

辞める決断をするときの注意点

勢いで辞めることは絶対おすすめできません。自分には合っていないかもしれないという気持ちから退職する決断に至ったとしても、現実的な課題をしっかりと検討してからにしましょう。

・辞める前提にしない

・考えられる対処方法はすべて試す

・辞めた後の生活をある程度イメージする

・転職してもリスクはゼロではないと理解する

4点について順に見ていきます。

辞める前提にしない

仕事に向いていないと感じている理由・原因を分析しないまま、放置してはいけません。漠然とした「つまらない」「うまくいかない」という理由を深掘りせず、安直にその仕事に向いていないという事に紐づけてしまうと、初めから「辞める」という結論ありきで言い訳を付けていくような、順逆の発想法に陥りがちになります。

まず、そのような状態は辞める方向にバイアスがかかっていると自覚をもちましょう。その状態で退職してしまうと、転職した先でも同じような状況を繰り返し、悪い「辞め癖」がついてしまうリスクもあるので要注意です。

考えられる対処方法はすべて試す

さまざまな改善策を試して、本当に向いていないという結論に至ってしまったら、転職も選択肢に入れてよいでしょう。しかし、基本的な考え方は「続けるためにどうするか」を軸に据えてみましょう。その上で考えられる対処方法はすべて試してみるとよいでしょう。

すでに述べたように、就職活動中に思い描いていた会社への理想そのもの、条件の合致度が満点の職場には、残念ながらなかなか出会えません。通常、職場にはよい点と悪い点のどちらも存在しているものです。会社のよいところ、好きな点を改めて見直して、嫌なところや悪い習慣は改善に取り組むつもりで仕事にのぞみましょう。退職はそれでも改善できなかった後に決断すればよいのです。

辞めた後の生活をある程度イメージする

向いているか否かを理由に退職した後、転職先を見つけられるかどうか、転職先は自分に向いているか、自分に合った業務を担当できる確率はどの程度かなど、「その後」のイメージをできるだけ固めておきましょう。

また、実際に仕事を辞めることを選んだ場合も、転職先を見つけてから退職するのか、とりあえず辞めて身軽になってから考えるのかで大きな違いがあります。就職先が決まる前に辞める場合は、転職活動を続ける間の費用や、次の仕事が見つかるまでの当面の生活費は確保できるかを検討しておかなければなりません。

なお、転職先が決まっても、実際に次の給与を得るまでにはラグがあります。転職後すぐは賞与がないケースもあり、急に困窮はしなくても年収が下がることもあるので、安易な出費は禁物です。金銭管理に気を遣わなければなりません。そういった可能性を考慮に入れて、現実的なイメージをもっておくことをおすすめします。

転職してもリスクはゼロではないと理解する

仮に、退職前に転職先が決まり、スムーズに次の仕事が決まったとしても、次の職場が必ず自分に向いている確証は、残念ながらありません。自分に向いている仕事は何かをしっかりと分析したり、転職エージェントのサポートを受けたり、転職が成功する確率を高める方法はあります。すべてを試し、成功率を上げる努力はできますが、リスクはゼロにはできないことを事実として認識しておきましょう。

いったん続けて様子を見た方がいいケース

自分には今の仕事は向いていないと感じると、その職場に通ったり、仕事について考えたりするのも嫌になってしまう人もいるでしょう。よほど強いストレスを感じる場合、心身に不調をきたしてしまう可能性があります。そういった最悪の状況は絶対に避けなければなりません。しかし、他の場合には、即座に転職を検討するよりも、いったん現在の仕事を続けて様子を見た方がよいケースもあります。

・その仕事を始めてまだ日が浅い

・職場の人間関係がよい

・仕事にやりがいを感じられる

・労働条件がよい、ホワイト企業である

この4点にあてはまる人は、一度立ち止まって、退職を再検討することをおすすめします。いったん退職を見送った方がよいケースについて、順に見ていきましょう。

その仕事を始めてまだ日が浅い

環境が変わった直後は不安になりやすいものです。仕事を始めたばかりのタイミングとは、学生から新社会人になった、転職によって職場や業務内容が変わった、非正規雇用から正社員に契約を変更したなど、大きな環境の変化を経験したばかりの状況です。少なからず不安はあるでしょう。そのような時期にはとくに「向いていない」と感じてしまうことが多いものです。

しかし、このようなタイプの「向いていないという気持ち」は、時間の経過とともに経験を積むだけで解決する可能性が高いのです。

よく「ひとつの会社に入ったら、最低3年は続ける」といわれるように、本当に向いているか向いていないかの判断には時間が必要です。額面通り「3年」も続ける必要はないにせよ、半年〜1年程度は判断までに時間をかけましょう。実際、時間が経過してみると、過去になぜ退職を考えるまで悩んでいたのか、不思議に思う人もいるようです。

職場の人間関係がよい

職場の人間関係は、仕事が向いているかいないかという点とともに、その会社の居心地、心理的安全性、モチベーション維持に大きく関係しています。

人間関係がよく、風通しもよい社風の職場は、その多くが業務に慣れる速度が速く、成長もしやすい環境です。従業員同士の間柄が良好なら、業務に慣れるまで目を配ってもらえますし、経験不足を考慮した適切なアドバイスが受けられるでしょう。

作業の教え方が丁寧であったり、ミスをした際にフォローしたりと、配慮あるサポートも期待できます。

メンタル面においても、ハラスメントのようなトラブルの発生もなく、居心地のよさを感じながら心理的な安全性も担保され、とてもいい環境と言えるでしょう。

業務そのものが希望と完全に一致していなかったとしても、取り巻く環境、とくに人間関係が良好な職場は、安易に手放すのは惜しいといえるでしょう。

仕事にやりがいを感じられる

未経験だったりスキルが不足していたりしても、やりがいを感じられたり、成長するための関門であると前向きにとらえることができる仕事ならば、向いていないと判断しなくてよいでしょう。先輩社員や長くその業界にいる人よりもうまくいかなかったとしても、経験を積めば改善していけます。

積極的に取り組める仕事は、モチベーションも保ちやすく、成功の積み重ねによって成長速度が上がると想定できます。やりがいを感じているときは、落ちこんで、仕事が向いていないと感じることも少ないのではないでしょうか。

労働条件がよい、ホワイト企業である

ガバナンスが強く時代の流れに則したコンプライアンス意識をもっている、健康経営を重視し長期欠勤している従業員がいない、役職や雇用形態に関わらず風通しがよい社風で心理的安全性が高い。条件面では、賃金体系が明確で勤怠管理が徹底されており、産休・育休などの制度も充実している。

こういった企業は、いわゆる「ホワイト企業」です。残念ながら、ホワイト企業と呼べるほど労働条件が抜群によく、どのような人でも働きやすい職場は、人気もあり求人が比較的少ない傾向にあります。

現在働いている会社が、このように労働環境や条件がよい場合、仮に仕事が向かないと感じていたとしても、しばらくは勤務し続けて様子を見るのが得策です。今よりもよい条件の企業、同等の待遇を受けられる会社を探すのは非常にハードルが高いためです。

退職し、自分に向いていると感じる職場に転職できたとしても、労働条件や環境面は低下したと感じてしまうリスクがあります。小さな不満でもモチベーション低下を招き、また「向いていないかもしれない」の繰り返しになってしまうのではよくありません。

辞めるべき向いていない仕事の例

仕事が向いていないと感じたとしても一旦様子を見て働き続けるべきケースを紹介してきましたが、その反対に退職を決断すべきケース、本当に向いていない仕事というものもあります。こういった場合は、辞めることが一番の対処法になります。

・心身に悪い影響が出ている、今後影響がありそう

・社内のどの部署もキャリアプランにつながらない

・対処しても達成感・充実感が得られない

・対処する方法がない

ただし、これらはさまざまな対処法を試したうえで判断する項目です。4点をそれぞれ順に、詳しく見ていきましょう。

心身に悪い影響が出ている、今後影響がありそう

向いていないと感じてから、さらにストレスが強くなってくると、心身に影響をおよぼすことが予想されます。「向いていないかもしれない」という気持ちだけで、現時点でフィジカル、メンタルの両面で不調を感じ、健康が損なわれている人は退職を考えても問題ありません。

今は目に見えた影響が出ていなくとも、この状況を続けることで体調を崩す恐れがある、将来的な健康被害が目に見えている場合も同様です。向いている仕事かどうかの前に、健康が第一です。

企業としても、義務付けられている健康経営を確保できない状況に陥ります。お互いにとって不幸な状況を招く必要はありません。

心身に悪い影響が出ている、今後影響がありそうな場合は、すぐにでも退職を申し出てもよい状況といえます。

社内のどの部署もキャリアプランにつながらない

現在担当している業務が自分に向かないと感じる場合、社内で向いている業務や部署はないかを見渡してみることを上記にておすすめしました。

しかしほかのどの部署を検討しても自分のキャリアプランに役立ちそうもないなら、新天地をもとめて退職することも良い選択肢と言えます。

とくに、将来設計、キャリアプランをしっかり見定めている人には、このような環境に居続けても時間の浪費になってしまう可能性が高いでしょう。

ただし、なぜキャリアプランに合わない企業に入社してしまったのかについて、就職時の問題点の洗い出しや、仕事選びの方法に問題はなかったか、ミスマッチの原因は何かなどの要因分析と反省は必要です。失敗の原因を把握して、転職活動では繰り返さないように対策しましょう。

対処しても達成感・充実感が得られない

現在の仕事を続けるつもりで、自分には合っていない気持ちや環境を改善するためにすべての対処法を実施したが、それでも改善が見込めなかった場合も、退職を選択してよいケースです。

「改善できない」とは、つまり、どのような業務・部署に異動しても向いていない気持ちはぬぐえなかった、経験を積み、小さな成功体験を重ねても達成感・充実感は生まれなかった、同僚や上司に相談してアドバイスに従って仕事の取り組み方をかえてみても評価は変わらなかったなどの行き詰った状況です。

この原因は、仕事とスキルのミスマッチ、価値基準のミスマッチのどちらもありえます。このようなケースでは、自分にマッチした仕事は何かを改めて考え直したうえで、心機一転して転職先に活路を求めるのがよいでしょう。

対処する方法がない

待遇や労働条件、評価など、なかなか変えることができない会社側の規定が原因で退職を考えるケースは、そもそも自力では対処方法がないことが多いでしょう。企業体質や体制の問題、社風のミスマッチなどがこれにあたります。

改善方法はないとはいえ、入社前や合わないと感じる前に社風や規定を把握する方法はなかったのかよく考えてみてください。この経験や反省を踏まえ、できるだけ転職活動に活かす方法を探りましょう。

向いてないと思う今の仕事を続ける場合の注意点

向いていないと思いながらも、今の仕事を続ける場合には精神的、身体的なコンディションに気をつけてください。安定した状態で仕事を続けるためのコツを紹介するので参考にしてください。

・相談相手を探しておく

・現状の気持ちを書き出す

・小さな成功体験から始める

上記について、それぞれ見ていきます。

相談相手を探しておく

仕事を続ける不安を一人で抱え込まないことが大切です。信頼できる同僚や上司、家族、友人など、相談できる相手を見つけておくと安心です。小さな不満や悩みも、時々共有することで気持ちが軽くなることがあります。

仕事についても、苦手な部分をどう改善できるかを考えて周囲にアドバイスを求めると新たな視点が得られるかもしれません。

現状の気持ちを書き出す

不満やモヤモヤした気持ちが続くと、知らず知らずのうちにストレスがたまり、精神的に負担が大きくなってしまいます。

紙に書き出したり、スマホのメモに残したりして、現状の不満や不安を言葉にしてみましょう。「なんとなくつらい」と思っていたことが、「業務量が多くて余裕がない」「評価が不透明でやる気が出ない」など、具体的な問題として見えてくるかもしれません。

問題のすべてをすぐに解決するのは難しくても、整理するだけで気持ちが軽くなることもあります。まずは、自分の気持ちを可視化することから始めてみましょう。

小さな成功体験から始める

大きな成果をいきなり求めるのではなく、「期限内に終わらせられた」「ミスなく仕上げられた」など、日々の業務の中で達成できたことを意識してみましょう。

小さな成功を実感すると、やりがいや自信につながります。成功したときは、「なぜうまくいったのか」を考え、再現できるようにするとよいでしょう。一方で、思うようにいかなかった場合も、「どこを改善すればいいか」を振り返れば、次の目標に生かすことができます。

向いていない仕事を避けるための転職のポイント

繰り返しになりますが、自分に向いていない仕事の解決策として転職を選んだ場合でも、次の仕事が必ず合っているという保障はありません。

しかしながら、可能な限り、合っていないと感じることがないよう、条件に適した仕事を選択できる確率を上げることはできます。

・深く自己分析する

・今の仕事を選んだ時の失敗点をはっきりさせる

・キャリアプランを明確にする

・業界分析・企業研究をしっかり行う

・今の辞めたい気持ちの原因解決になる転職先を選ぶ

この5つのポイントをクリアした転職活動をおすすめします。それでは順に、詳しく見ていきましょう。

こちらの記事も参考にしてみてください。

ADHDに向いていない仕事とは?ADHDが避けるべき仕事を考える。

深く自己分析する

自分には合っていないと考えて退職した会社ですが、そこに就職した際にも自己分析は行ったかと思います。自分に合っていないという理由で転職活動をするならば、さらに深く掘り下げて自己分析を進める必要があります。分析する項目は、次の通りです。

・好きなこと、得意なこと

・嫌いなこと、苦手なこと

・携わっていて楽しいと感じること、楽しくないこと

・自身の性格、特性

・長所と短所

・スキル、資格

・仕事でうまくいった体験、失敗したこと など

自分の性格や特性、長所と短所は自分の認識と他者の評価にずれがある場合もあります。よく知っている人や家族などに聞いてみてもよいでしょう。思わぬ点が長所としてあがることもあり、新たな視点で自己分析できる可能性が広がります。

≪Jobuddyが厳選!おすすめ情報サイト≫

I'm jobに掲載の【16タイプ別】MBTI診断でわかる向いている仕事完全ガイド

今の仕事を選んだ時の失敗点をはっきりさせる

合っていないかもしれないと感じる仕事でも、選んだ際はそうは思っていなかったはずです。今の会社に入社を決めたとき、よい印象をもったか、少なくとも許容範囲の労働条件・環境だと判断したから決めたのではないでしょうか。

理想と現実にギャップがあるのは世の常ですが、何を見誤ったのか、選び方のどこが違ったのか、どの時点で失敗したのか、分岐点になったポイントを検証しておく必要があります。

会社側に問題点を見つけ出そうとばかりはせず、自身にも目を向けてみてください。場合によっては、入社後に自身の価値観が変化したせいで、企業の条件とずれが生じた可能性もあります。いずれにせよ、よいと判断したはずの会社や仕事が、今は向いていないと感じる原因をはっきりさせておく必要があります。

キャリアプランを明確にする

転職の仕事選びでは、明確なキャリアプランをもっていること、転職先がキャリアプランに沿った仕事であることが非常に重要です。退職を決めた時点でキャリアプランが定まっていなかったら、即決めるよう行動を開始してください。すでに決めている人でも、転職活動開始を契機として改めて確認し、本当にそのプランでよいか、実現可能かを検討してみましょう。

深い検討を経て決定したキャリアプランを応募先選びに反映させることが、転職成功の秘訣です。同時に、仕事の向き不向きを決める際の重要なポイントにもなります。

業界分析・企業研究をしっかり行う

自己分析によって判明した「自分にできること、したいこと」が実現できる仕事、企業であるかどうかをよく検討する必要があります。そのためには、業界分析や企業研究を徹底して行うことが不可欠です。

調べる項目は、仕事の種類や細かな業務内容、待遇や福利厚生といった条件面などになるでしょう。コーポレートサイトや求人情報に公開される情報だけでなく、社風や従業員の雰囲気など、可能な限り幅広く情報を集めましょう。

今の辞めたい気持ちの原因解決になる転職先を選ぶ

今の職場を決めた際の仕事選びで失敗してしまったポイントを分析したら、転職の際に繰り返さない工夫も必要です。失敗しない仕事探しの材料とするため、退職する会社の何に対して「向かない」と感じたのか、どのようなタイミングで「向かない」と思ったのかを振り返り、これから応募する企業に同様の特徴がないかを調べます。

転職の求人に応募する際は、応募書類や面接で退職理由を聞かれることがほとんどです。前向きな表現で理由を伝えましょう。

正直であっても、「向かない仕事だった」という漠然とした内容だと、人事や面接担当者は、採用しても自社でも繰り返すのではないか、辞め癖がある人ではないかと考えるでしょう。

転職先への志望動機も、その会社に転職することによって退職理由の解決となるように表現できるとなおよいでしょう。

向いている仕事探しならジョバディへ

自分が今の仕事に向いていないと感じるのはどのような時か、そのような際に原因を追究する方法や検討すべき対処方法などを、具体的な例を交えて解説してきました。自分も当てはまると感じた内容はあったでしょうか。

繰り返しになりますが、向いていない仕事に就いていて、できる限りの対処方法や改善策を試したうえで、それでも辞めたい気持ちが勝ったら、「転職」を決断するときです。

転職は自力でする以外にも、転職エージェントや転職サイトを使う方法があります。成功率を高めることができますので、新たな一歩を踏み出す近道ともいえるでしょう。

数あるサービスのなかでおすすめしたいのが「ジョバディ」です。

ジョバディにはキャリアアドバイザーが多数在籍しています。転職活動をスタートからサポートしてもらうことはもちろん、自力で求人を探すので必要なポイントだけサポートしてほしいといった要望もかなえられます。転職志望者の個々のニーズに合ったサポートサービスを提供しており、短期間で転職が決まりやすいのが特徴です。

具体的なサポート内容としては、退職する会社に入社した際における失敗の要因分析や、新しい転職先探しのアドバイスなど、転職に特化したものがあります。応募先企業の社風に精通したアドバイザーから情報を得ることもできるでしょう。転職に成功することを目標にせず、今度こそ「向いている」と思える企業へ転職できる可能性を上げていきます。

最終的に転職する決断に至ったら、ぜひジョバディにご登録ください。

≪Jobuddyが厳選!仕事が向いていない…?と思ったら読みたいおすすめ記事≫

機械設計に向いている人と向いていない人の決定的な違い

ADHDが向いている仕事、向いていない仕事をわかりやすく解説します。

【旋盤・フライス】切削機械加工に向いている人向いていない人

簿記に向き不向きはある?向いている人と向いていない人の特徴5選

経理に【向いている・向いていない】が分かる18個の特徴を現役経理部員が解説