退職の意向は何カ月前に伝える? 相談時期や法律上のルールを解説

退職を考えているものの、「何カ月前に伝えるべきなのか分からない」と悩んでいる方は少なくありません。退職のタイミングには、民法による法律上のルールだけでなく、会社ごとの就業規則も関係してくるため、両方を理解した上で判断することが大切です。また、できるだけ円満に退職するためには、適切な時期に上司へ意向を伝え、引き継ぎなどの準備をスムーズに進める必要があります。本記事では、退職を伝えるベストなタイミングや伝え方のコツを詳しく解説します。以下本記事の要約を記載します。

●退職の意向を伝えるには、法律と就業規則の両方を確認し、適切なタイミングを見極める必要がある。法律上は「2週間前まで」に申し出ればよいが、企業の就業規則では1~3カ月前の申告が求められることが多い。

●正社員、契約社員、アルバイトなど、雇用形態によって退職の申し出時期や手続きが異なるため、自身の雇用形態に合った対応をすることが大切。特に管理職や店長は、引き継ぎに時間がかかるため、より早めの申告が望ましい。

●退職の伝え方を間違えると、引き留めに遭ったり、トラブルが発生したりする可能性があるため、「キャリアアップのため」「今の会社では実現できない目標がある」といった理由を準備し、冷静に対応することが重要。

●退職までのスケジュールを立て、引き継ぎや有休消化を計画的に進めることで、職場への影響を最小限に抑え、スムーズに退職できる。

●円満退職のための対処法を実践しても状況が改善されない場合や、転職を考えている場合は、退職3~6カ月前から準備を始め、次のキャリアにつなげることも重要な選択肢となる。

本記事を通して、退職の基本的なルールや伝え方を理解し、円満退社に向けて行動できるようサポートしていきます。

退職は何カ月前に伝えるのが正解?

退職を伝えるベストな時期は、雇用形態や職種によって異なります。ここでは以下のパターンに分けて説明していきます。

・正社員(無期雇用)は1~3カ月前

・派遣・契約社員はやむを得ない理由のみ

・パート・アルバイトもやむを得ない理由のみ

・地方公務員は1~3カ月前

一つずつ詳しく見ていきましょう。

正社員(無期雇用)は1~3カ月前

正社員として働いている場合、法律上は民法第627条により「退職の2週間前まで」に伝えれば退職は可能とされています。ただし、多くの企業では就業規則によって1〜3カ月前の申告が求められており、実務上はそれに従うのが一般的です。円満に退職するためには、引き継ぎや後任の調整に配慮し、最低でも1カ月前、可能であれば3カ月前に伝えるのが望ましいでしょう。

派遣・契約社員はやむを得ない理由のみ

派遣社員や契約社員の場合、契約期間内の退職は原則として認められておらず、基本的には契約満了まで勤務する必要があります。ただし、病気や家庭の事情、ハラスメントなどのやむを得ない理由がある場合には、派遣会社や契約先と相談の上、途中退職が認められるケースもあります。退職を希望する際は、できるだけ早めに相談し、双方にとって円満な形で契約を終了できるよう配慮しましょう。

パート・アルバイトもやむを得ない理由のみ

パート・アルバイトの場合も、法律上は2週間前に退職の意思を伝えれば退職は可能です。しかし、実際には契約内容や職場の状況によって対応が異なるため注意が必要です。病気や家庭の事情、学業などやむを得ない理由がある場合は、できるだけ早めに相談することで、スムーズな退職につながります。職場への影響を最小限にするためにも、シフト調整や引き継ぎに配慮したタイミングで伝えることが大切です。

地方公務員は1~3カ月前

地方公務員の場合、地方公務員法により退職の申し出は原則として30日前までに行う必要があります。そのため、実務上は1〜3カ月前に伝えるのが一般的です。職場では業務の引き継ぎや後任の調整が必要となるため、できるだけ早めに上司へ相談するのが望ましいでしょう。特に年度途中での退職は人員体制に大きな影響を与える可能性があるため、タイミングには十分配慮することが大切です。

法律と就業規則はどちらが優先?

退職の申し出に関しては、最終的には法律(民法第627条)が優先されます。この法律では「2週間前までに意思表示をすれば退職できる」と定められており、たとえ就業規則に「1カ月以上前の申告が必要」といった記載があっても、法的には2週間前の申告で退職は可能です。しかし、実務上は就業規則に沿って行動することが、職場との関係を円満に保つ上で重要です。無用なトラブルを避けるためにも、退職を決意したら早めに上司や人事に相談し、企業のルールと自身の都合をすり合わせながら進めていくことが望ましいでしょう。

実際に退職までに必要なのは何カ月?

退職の申し出は、就業規則に則って行動することが重要ですが、実際に退職までに必要なのは何カ月なのでしょうか。

・社内の承認は約1~2週間

・引き継ぎは1カ月程度

社内承認と業務の引き継ぎに分けて説明していきます。

社内の承認は約1~2週間

退職の意思を上司に伝えてから、正式に社内で承認されるまでには一般的に1〜2週間程度かかるとされています。上司との面談を経て、人事部門での確認や手続きが行われるため、会社ごとの流れを事前に把握しておくことが重要です。急な申し出はトラブルの原因にもなりやすいため、できるだけ早めに相談し、余裕のあるスケジュールで退職準備を進めるよう心がけましょう。

引き継ぎは1カ月程度

円満退職を実現するためには、業務の引き継ぎを丁寧に行うことが重要です。一般的に引き継ぎには1カ月程度かかるとされており、後任者への業務説明やマニュアルの作成、取引先との調整など、時間と手間がかかる作業が含まれます。職場への影響を最小限に抑えるためにも、早めにスケジュールを立てて計画的に進め、余裕を持った準備を心がけましょう。

有休消化の予定を立てる計画を

退職前に有給休暇を消化したい場合は、早めに計画を立てておくことが大切です。まずは自身の有休残日数を確認し、退職日までに無理なく取得できるようスケジュールを組みましょう。その上で、会社のルールや業務の引き継ぎ状況を踏まえながら、上司と相談して調整を進めることが円滑な取得につながります。計画的に進めることで、トラブルなく退職日を迎えることができます。

理想の退職スケジュール

法律や就業規則に則って退職を進めることが円満退社のコツですが、理想はどのようなスケジュールでしょうか。

・2~3カ月前に退職の意向を伝えるのがベスト

・管理職や店長はさらに早いほうがよい

・必ず就業規則の確認を

自分の職種や役職を踏まえて、理想のスケジュールを理解しましょう。

2~3カ月前に退職の意向を伝えるのがベスト

円満に退職するためには、引き継ぎや後任の選定、業務の整理にある程度の時間が必要です。そのため、退職の意向は理想的には2〜3カ月前に伝えるのがベストとされています。早めに申し出ることで、会社側も人員調整や業務分担などに余裕を持って対応でき、トラブルや混乱を避けやすくなります。また、退職日までのスケジュールを明確にし、引き継ぎ計画や有給休暇の消化も見据えて行動することで、スムーズかつ気持ちの良い退職につながります。

管理職や店長はさらに早いほうがよい

管理職や店長など、組織内での責任が大きいポジションにある場合は、退職による業務への影響も大きいため、退職の意向はできるだけ早めに伝えることが望ましいでしょう。理想としては3〜6カ月前に相談し、後任の選定や引き継ぎを計画的に進められるよう準備を整えることが重要です。特に繁忙期を避けた退職のタイミングは、会社側にとっても負担が少なくスムーズに進めやすいため、スケジュールは上司や人事としっかり相談しながら決めるようにしましょう。

必ず就業規則の確認を

退職の申告期限や手続きの流れは、会社によって異なるため、まずは就業規則を確認することが大切です。多くの企業では「退職は1カ月前までに申告すること」「3カ月前までに届け出が必要」など、独自のルールを設けています。これらの規定に従うことで、引き継ぎもスムーズに進み、円満な退職につながります。意向を伝える前に必ず就業規則をチェックし、不明な点があれば人事部に相談して、事前に確認しておくと安心です。

円満に退職するためのポイント

以下は円満に退職するために押さえておきたいポイントです。時期や伝え方など工夫することで円満な退職にぐっと近づきます。

・できるだけ早く伝える

・直属の上司に最初に伝える

・上司が納得する理由を考える

・期末や四半期末の前に伝える

・転職の場合は内定後に退職を伝える

・繁忙期での退職申し出はできるだけ避ける

一つずつ詳しく見ていきましょう。

できるだけ早く伝える

円満に退職するためには、退職の意向をできるだけ早めに上司へ伝えることが重要です。早めに申し出ることで、引き継ぎの時間をしっかり確保でき、業務を丁寧に整理することが可能になります。特に繁忙期を避けて伝えることで、職場への負担を最小限に抑えることができ、周囲への配慮にもつながります。会社側も早期に後任の選定や業務調整に着手できるため、双方にとってスムーズに退職手続きが進められ、良好な関係を保ったまま退職しやすくなります。

直属の上司に最初に伝える

退職の意向を伝える際は、必ず最初に直属の上司へ報告するのが基本です。先に同僚や他部署に話してしまうと、情報が意図せず広まり、上司の立場を損ねてしまう可能性があります。これが原因で信頼関係が崩れたり、退職時にトラブルへ発展したりすることもあります。仲の良い同僚であっても、上司への報告が済むまでは口外を控えることが大切です。上司との関係を良好に保ちながら、円満に退職を進めるためにも、報告の順序には十分注意しましょう。

上司が納得する理由を考える

退職の意向を伝える際は、上司が納得しやすい理由を考えておくことが円満退職のポイントです。「キャリアアップのために新しい環境で挑戦したい」といった前向きな理由は、会社側も引き留めにくくなります。また、具体的な転職先や目標を示すことで、気持ちが固まっていると理解されやすく、スムーズに話が進みます。反対に、待遇や人間関係など会社への不満を前面に出すと、「改善するから残ってほしい」と引き留められやすくなるため注意が必要です。

期末や四半期末の前に伝える

退職の意向を伝えるタイミングは、繁忙期や重要な業務期間を避けることが大切です。特に期末や四半期末の直前に申し出ることで、引き継ぎがスムーズに進みやすくなります。また、期末や期初は人事異動が行われることも多く、その前に伝えることで無駄な異動を防ぎ、会社側の負担や不満を軽減することにもつながります。決算期や大型プロジェクトの最中は避け、会社の業務計画に影響を与えないよう、適切なタイミングを見極めて相談するのが理想的です。

転職の場合は内定後に退職を伝える

転職を理由に退職する場合は、必ず内定を得てから退職の意向を伝えるようにしましょう。次の職場が決まる前に退職を申し出てしまうと、転職活動が長引いた場合に収入が途絶えるリスクがあります。内定を確保した上で退職を進めれば、収入の空白期間を防げるだけでなく、転職先を焦って妥協することも避けられます。入社日と退職日を調整し、引き継ぎや有休消化のスケジュールを立てることで、スムーズかつ円満に退職することが可能です。

繁忙期での退職申し出はできるだけ避ける

繁忙期に退職の意向を伝えると、引き継ぎが不十分になりやすく、職場に大きな負担をかけてしまう可能性があります。会社全体が忙しい時期は、上司との面談が後回しになったり、話がうやむやになったりすることもあるため注意が必要です。できるだけ業務が落ち着いている時期を選び、余裕のあるタイミングで退職の相談をするのが望ましいでしょう。やむを得ず繁忙期に退職せざるを得ない場合は、できる限り早めに相談し、計画的な引き継ぎを心がけることが大切です。

申し出から退職までの流れ

退職を申し出てから、退職までの流れは以下のようなステップで進んでいきます。

・就業規則で退職願や退職届について確認する

・就業規則に従って退職を申し出る

・退職日を確定させる

・退職日から逆算して引き継ぎスケジュールを作る

・引き継ぎ完了後周囲のサポートやあいさつ回りをする

それぞれの段階で注意点もありますので、一つずつ詳しく見ていきましょう。

就業規則で退職願や退職届について確認する

退職を申し出る前に、就業規則で「退職願」や「退職届」の提出ルールを確認することが重要です。会社によっては提出書類の種類や期限、フォーマットが定められている場合があります。また、「退職願」は撤回が可能ですが、「退職届」は提出後の撤回が難しいため、その違いも理解しておく必要があります。不明点がある場合は、事前に人事部や上司に確認し、スムーズに手続きを進めましょう。

就業規則に従って退職を申し出る

退職の申し出期限は会社によって異なるため、必ず就業規則を確認した上で手続きを進めることが大切です。「退職の〇カ月前までに申告」などのルールがある場合は、それに従い、適切なタイミングで伝えるようにしましょう。円満退職を目指すためにも、まずは直属の上司に口頭で相談し、その後に退職願や退職届などの正式な書類を提出することで、スムーズに退職手続きを進めることができます。

退職日を確定させる

退職日を決定する際は、就業規則や引き継ぎのスケジュールを考慮し、上司と相談しながら調整することが大切です。有給休暇の消化を希望する場合は、退職日とのバランスを踏まえて、早めに申請の計画を立てましょう。また、転職先の入社日が決まっている場合は、無理のないスケジュールで退職日を設定することで、スムーズに次のステップへ移行できます。焦らず余裕を持った調整がポイントです。

退職日から逆算して引き継ぎスケジュールを作る

円滑な退職のためには、退職日を基準に引き継ぎスケジュールを逆算して立てることが重要です。後任者がスムーズに業務を引き継げるよう、マニュアルの作成や実務指導に十分な時間を確保しましょう。また、引き継ぎ完了後の最終出勤日や有給休暇の消化日数も考慮し、全体の流れを見据えた計画を立てることで、周囲への負担を最小限に抑え、気持ち良く退職日を迎えることができます。

最終出社日1週間前には引き継ぎを終えること

引き継ぎ作業は、最終出社日ギリギリに行うと後任者が業務に対応しきれない恐れがあるため、理想的には1週間前までに完了させておくようにします。そのためにも、業務マニュアルを作成し、後任者が自立して業務を進められる状態に整えておきましょう。最終週は想定外のトラブルや残務対応に備えて、余裕を持って行動できるようスケジュールを組むことが、スムーズな退職へのカギとなります。

引き継ぎ完了後周囲のサポートやあいさつ回りをする

引き継ぎが完了した後も、後任者やチームが戸惑わないよう、必要に応じてサポートする姿勢を見せることが大切です。また、これまでお世話になった上司や同僚には、感謝の気持ちを込めて丁寧にあいさつをしましょう。最終出社日には、対面やメールで一人ひとりに感謝を伝えることで、円満な関係を維持しやすくなります。今後のつながりを大切にする姿勢が、社会人としての信頼にもつながります。

退職する場合の転職は何カ月前から活動し始める?

退職する場合の転職活動はいつから始めるのがよいのでしょうか。

・退職3~6カ月前から転職準備を始める

・転職にかかる時間はおおむね1~3カ月程度

転職にかかる時間を想定し、退職に向けて余裕のあるスケジューリングをしましょう。

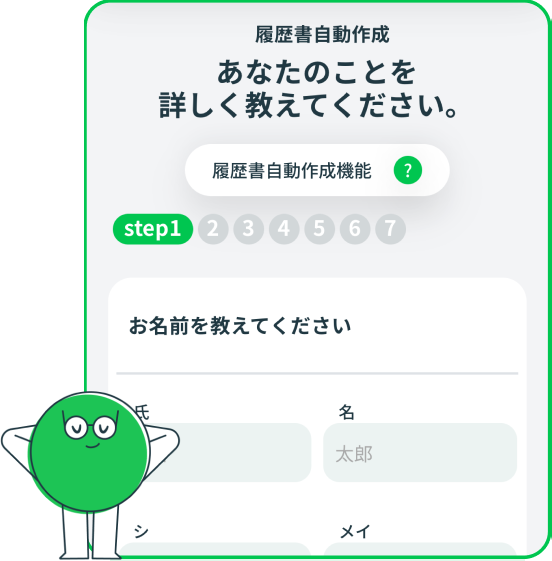

退職3~6カ月前から転職準備を始める

円満な退職とスムーズな転職を両立させるためには、退職の3〜6カ月前から転職準備を始めるのが理想的です。求人の情報収集や履歴書・職務経歴書の作成を早めに進めておくことで、余裕を持ったスケジュールで動くことができます。また、転職活動と並行して、現在の業務整理や引き継ぎ計画を考えておくことで、退職時のトラブルや混乱を避けることができます。ゆとりある準備が、次のステップをより良いものにしてくれます。

転職にかかる時間はおおむね1~3カ月程度

一般的に、書類選考から内定までの転職活動には1〜3カ月程度かかるとされています。ただし、業界や職種によっては面接回数が多く設定されていたり、選考に時間を要したりする場合もあり、さらに長引くこともあります。特に在職中に転職活動を進める場合は、現職の業務とのバランスを考慮しながら、無理のないスケジュールを立てることが大切です。余裕を持った行動が、納得のいく転職につながります。

退職を考えたときにやるべき3つのこと

退職を考える際は、以下の3つのことに取りかかりましょう。ルールに則ってかつ退職の理由を明確に言語化できると、円満な退社につながります。

・就業規則を確認して退職の規定を理解する

・退職理由を明確に伝えられるようにする

・今後のビジョンを決める

一つずつ詳しく見ていきましょう。

就業規則を確認して退職の規定を理解する

退職を検討し始めたら、まずは就業規則を確認し、退職に関する社内ルールを把握することが大切です。退職の申し出期限や手続きの流れは企業ごとに異なり、「〇カ月前までに申告」「退職願や退職届の提出が必要」といった規定がある場合もあります。これらを事前に理解しておくことで、退職時のトラブルを防ぐことができます。不明点がある場合は人事部に確認し、正しい手続きで円満退職を目指しましょう。

退職理由を明確に伝えられるようにする

退職を円満に進めるためには、上司に納得してもらえる退職理由を明確に伝えることが重要です。「キャリアアップのために新しい環境で挑戦したい」といった前向きな理由は、会社側が引き留めにくくなります。また、具体的な転職先や目標を示すことで、気持ちが固まっていると判断され、無理に引き留められる可能性も低くなります。「今の会社では実現できない目標がある」という伝え方も、個人の成長を会社は尊重してくれ、効果的です。

今後のビジョンを決める

退職を決意したら、次に進むためのビジョンを明確にしておくことが大切です。転職、独立、スキルアップなど、将来の方向性を具体的に考えることで、転職活動や準備に迷いがなくなり、スムーズに行動できます。また、新しい職場でのキャリアアップを目指す場合は、必要な資格の取得や勉強を始めておくのも効果的です。明確な目標があれば、退職後の不安も軽減され、前向きな気持ちで次のステップに進むことができます。

退職日までにやるべきこと

以下は退職日までにやるべきことです。順を追って説明していくので、流れをイメージしてみてください。

・退職届を出す

・仕事の引き継ぎを行う

・取引先や社内に退職のあいさつをする

・有休消化をする

・荷物の整理や貸与品の返却をする

・必要な書類を受け取る

一つずつ詳しく見ていきましょう。

退職届を出す

退職の意思を正式に伝える手続きとして「退職届」の提出が必要です。会社によっては提出時期やフォーマット、提出方法が定められている場合があるため、事前に就業規則を確認し、不明点は人事や上司に相談しましょう。また、「退職願」と異なり、退職届は原則として提出後の撤回ができません。提出は慎重に判断し、タイミングを見計らって行うことが、スムーズな退職手続きにつながります。

仕事の引き継ぎを行う

退職後も業務が円滑に進むよう、後任者への丁寧な引き継ぎが欠かせません。業務内容や注意点を明確に伝えるとともに、引き継ぎ資料やマニュアルを作成して、後任者が自立して対応できるようサポートしましょう。また、社内だけでなく社外の関係者にも引き継ぎの連絡を行い、取引先とのやりとりや業務の流れが途切れないよう配慮することが大切です。最後まで責任を持った対応が、円満な退職につながります。

取引先や社内に退職のあいさつをする

退職時には、お世話になった上司・同僚・取引先に感謝の気持ちを伝えることが大切です。メールや対面で丁寧にあいさつを行うことで、円満な退職につながるだけでなく、今後の人間関係にも良い影響を与えます。特に、退職後もつながりを持ちたい相手には連絡先を交換し、関係を継続できるよう準備しておくのがおすすめです。誠意あるあいさつを心がけることで、社会人としての信頼も築くことができます。

有休消化をする

退職前には、有給休暇を計画的に消化し、残日数を無駄にしないようにすることが大切です。有休の取得にあたっては、会社の規定や業務の進捗状況を考慮しながら、上司と相談してスケジュールを調整しましょう。引き継ぎが完了した後に有給を取得することで、職場への影響を最小限に抑えつつ、心身ともに余裕を持って退職日を迎えることができます。早めの計画がスムーズな退職につながります。

有休プラスアルファの時間確保ができるのがベスト

退職前に有給休暇を消化するだけでなく、その後に少し余裕のある時間を確保しておくことで、次の仕事へのスムーズな移行が可能になります。転職活動の最終準備や引っ越し、リフレッシュの時間を取ることで、新しい環境にも適応しやすくなります。会社と調整しながら、引き継ぎを終えた後に有給プラスアルファの期間を確保できるよう、余裕を持ったスケジュールを立てることが理想的です。

荷物の整理や貸与品の返却をする

退職にあたっては、デスクやロッカーの私物を整理し、不要なものは早めに処分しておくことが大切です。また、会社から支給されたPCや制服、社員証などの貸与品は、就業規則に従って期限内に返却する必要があります。最終出社日に慌てないよう、あらかじめ返却物のリストを作成し、余裕を持って準備を進めましょう。計画的な対応が、最後まで良い印象を残すことにつながります。

必要な書類を受け取る

退職後の各種手続きに備えて、「離職票」「雇用保険被保険者証」「源泉徴収票」などの必要書類を受け取ることが大切です。加えて、健康保険や年金の切り替えに必要な書類も事前に確認し、必要があれば会社に発行を依頼しましょう。万が一受け取り忘れた場合でも、退職後に人事部へ連絡すれば郵送で対応してもらえることが多いため、慌てず対応することが大切です。

退職を申し出た際に起こりうるトラブルと対処法

ここでは退職を申し出た際に起こりうるトラブルとそれに対する対処法について説明していきます。トラブルとしては以下のようなことが考えられます。

・退職を引き留められた場合

・ボーナスや退職金で引き留めを受けた場合

・引き継ぎが間に合わない場合

・転職先からすぐ来るよう言われた場合

それぞれの状況に対処できるよう、詳しく解説していきます。

退職を引き留められた場合

退職の申し出に対して引き留められることは少なくありませんが、「キャリアアップのために新しい環境で挑戦したい」など前向きな理由を伝えることで、会社側も納得しやすくなります。さらに、具体的な転職先や目標があることを示すと、気持ちが固まっていると判断され、無理な引き留めをされにくくなります。「今の会社では実現できない目標がある」といった説明も、個人の成長を尊重する形で円満な退職につながります。

拒否をされても第三者に相談して解決を

退職の意思を伝えても上司や会社が受け入れてくれない場合は、まず人事部や社内の労働組合に相談して対応を求めましょう。それでも解決が難しい場合は、労働基準監督署への相談や、退職代行サービスの利用も有効な手段です。退職は労働者の権利であり、法律に基づいて手続きを進めれば、会社の同意がなくても退職は可能です。冷静に意思を貫き、第三者の力も借りながらスムーズな退職を目指しましょう。

待遇改善を提示された場合は冷静に検討を

退職を申し出た際に、給与アップや昇進といった待遇改善を提示されることがありますが、それが一時的な引き留め策である可能性もあるため、冷静な判断が必要です。自分のキャリアプランや将来の目標と照らし合わせ、本当にその会社に残ることが最善かを見極めましょう。一度退職を決意した場合は、感情に流されず、自分の意思を貫くことが大切です。迷いが生じると、かえって辞めにくくなることもあります。

強引な引き留めは法律違反になる場合も

退職は労働者の自由として法律で認められており、会社が無理に引き留めることは違法となる可能性があります。「退職を認めない」「引き継ぎが終わるまで辞めさせない」といった強制的な対応は、労働基準法に抵触する恐れがあります。こうした強引な引き留めに遭った場合は、人事部や労働基準監督署に相談し、法的に適切な手続きを取ることが大切です。自分の権利を理解し、冷静に対応しましょう。

ボーナスや退職金で引き留めを受けた場合

退職を申し出た際に、「ボーナス支給後のほうが得」などと金銭的メリットを提示されて引き留められることがありますが、一時的な利益に惑わされず、長期的なキャリアを見据えて判断することが大切です。退職金の支給条件や在籍期間など、必要な要件を就業規則で確認した上で冷静に検討しましょう。目先の金額よりも、自分の将来にとって最善の選択が何かを基準にすることが重要です。

引き継ぎが間に合わない場合

引き継ぎが退職日までに終わらない場合でも、退職は労働者の権利として認められており、予定通り退職することは可能です。限られた期間で効率良く引き継ぎを行うために、業務マニュアルの作成や後任者への指導を優先的に進めましょう。もし会社側の都合で後任者が決まらない場合でも、過度な責任を背負い込まず、自分の退職スケジュールに沿って計画的に準備を進めることが大切です。

転職先からすぐ来るよう言われた場合

転職先から早期入社を求められても、現職での引き継ぎや退職手続きが完了していない場合は、無理に即日退職せず、冷静に対応することが大切です。退職時期を守らずに急ぐと、現職との関係にトラブルが生じる可能性があります。転職先には現状を丁寧に説明し、円満退職を優先した上で、できる限り早い入社時期を調整しましょう。誠実な対応が、信頼につながります。

転職のスケジュールやタイミングで悩んだらジョバディに相談!

転職や面接対策に困っている人は、ジョバディを活用しましょう。ジョバディはあなたの希望に合わせてキャリアアドバイザーに相談できるため、会社を退職しやすいタイミングや、短期間で内定を得るコツなどのアドバイスが得られます。さらに、面接設定なども簡単に行うことができるため、選考や面接に不安を抱えている方でも、具体的なアドバイスや転職に関する専門的なアドバイスが受けられ、自信を持って転職活動を進められます。

会員登録は無料なので、気軽に利用できる特徴もあります。ぜひジョバディに登録して、転職活動を成功させましょう。