社会人3年目の転職は早すぎる? 失敗しないコツをわかりやすく解説

「とりあえず3年は仕事を続けることを目標にしてきたけど、そろそろ転職してもいいタイミングかな?」

この記事にたどり着いたあなたは、こんな悩みを抱えているのではないでしょうか。

新卒から働き始めて、なんとなく周りのことが見えてくるのが社会人3年目のころではないでしょうか。仕事に慣れ、心にも余裕が出てきたことで、今後のキャリアを考え始めるタイミングを迎えたのでしょう。一般的には「とりあえず3年」と言われることもあり、社会人3年目を転職に向けた区切りと考えている人も多いはずです。

この記事では新卒で入社して3年目で転職を考えている社会人に向けて、転職の考え方やキャリアプランの立て方を解説します。具体的には、以下の内容についての紹介します。

・社会人3年目で転職する人の割合

・入社して43年間は同じ職場で働くべき?

・社会人3年目で転職を考える理由

・社会人3年目で転職するメリット

・社会人3年目で転職するデメリット

・社会人3年目が転職先に求められること

・失敗しない! 社会人3年目の転職のコツ

それでは、詳しく解説していきます。

社会人3年目で転職する人の割合

厚生労働省の調査(※)によると、社会人3年目までに離職した方の割合は、大卒で「約30%」、高卒で「約40%」となっています。さらに過去の調査データを振り返ると、大卒で「約30%」という大きな割合はそのままに、ほとんどの年で10年以上もの間、社会人3年目までの離職が続いています。

この調査結果から裏付けされるように、3年目までに転職する人は決して少数派ではないことがわかります。この数字だけではなく、実際に行動に移せなかった人もいるはずなので、さらに多くの人が転職を考えるタイミングを迎えていることが推測できます。

また、社会人生活に慣れてきた社会人3年目ごろには、その心理的余裕が生まれたことから、今後のキャリアステップを考える時期でもあるのでしょう。その中で選択肢の一つとして、転職があるのはむしろ悪いことではありません。自分自身のキャリアプランを考えるタイミングと捉えて、一度冷静に向き合う時間を作ってみるのもおすすめです。

※出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)」

入社して3年間は同じ職場で働くべき?

先述のデータからわかるように、一定数の割合が3年目で転職をしています。社会人3年目は仕事に慣れて、今後のキャリアを考え始めるタイミングなのかもしれません。「とりあえず3年」と言われることもあり、新卒で働き出した場合は職歴としての比較対象がないため、自分の能力との折り合いをつけるためにもある程度の目安にしている方も多いのではないでしょうか。

就職したものの、ほかにやりたい仕事が見えてきた場合には「3年間は同じ職場で働くべきか」悩むこともあるでしょう。確かに「職務経験」が応募の必須条件になっている会社においては、入社3年以内の転職では経験不足と見なされてしまう場合があります。

しかし、転職では多くの場合、単なる勤続年数を見られるのではなく「経験を通して得た知識/スキル」や「実績/成果」「入社後に何を成し遂げたいか」が重視されるケースが多いです。

また、「やりたい仕事があるのに、やりたくない仕事を惰性で3年間続けてきたのではないか」などと厳しく見る採用担当者もいます。よって、必ずしも入社して3年は同じ職場で働くことが正しいというわけではありません。

社会人3年目で転職を考える理由

理由は人それぞれですが、入社後3年目に転職を考えやすい理由としては、仕事に慣れてマンネリ化を感じるケースが多く挙げられます。

3年以上仕事を経験すれば、日常業務を問題なくこなせる上、たいていの問題も経験済みの人が多いでしょう。大きなトラブルに見舞われることもなく、安定して仕事を続けられるスキルを身に付けているとしても、その状況に飽きてしまう人は少なくありません。もちろん、苦しい思いをしながら「とりあえず3年」という意識で勤続している人もいるでしょう。

次に、以下の内容で転職を考える理由についてよくあるものを詳しく解説します。

・より高いスキルを身に付けたいから

・新しい業種にチャレンジしたいから

・職場環境が悪いから

・転職・異動などを検討する時期だから

順に詳しく見ていきます。

より高いスキルを身に付けたいから

同じ会社で2年間勤めていると、自分にある程度の経験やスキルが蓄積されていることを実感する人が出てくるのではないでしょうか。そして3年ほど経過すると、学生時代には気付かなかった「社会人」としての自らの強みを意識し始めるものです。そこで初めて、今の職場では自らの強みが存分に生かせていないというミスマッチに気付くことがあります。

また、スキルアップの観点から転職を検討する人もいます。ある程度の経験やスキルを蓄積した段階でも、さらに力を伸ばしたいと考える場合に当てはまります。その際に、同じ会社ではさらなる経験を積むことができないと感じてしまうことが、転職に踏み出す一つの要因であると考えられます。基本的なスキルは3年間で身に付けたものの、それ以上の仕事は任せられないような社内体制であることや昇進が見込めない経営形態であることなどです。3年ほど働くと職場の状況もある程度判断できるようになるという時期でもあります。

つまり、経験値やスキルが蓄積され、自分の強みを見い出せるのが入社3年目であり、そのタイミングをめどに転職する人が多いといえます。

新しい業種にチャレンジしたいから

入社3年目となると、良くも悪くも現状に慣れ、物足りなさを感じてしまいがちということは先述した通りです。そうなると仕事への興味の幅が別の方向にも広がり始め、別業界に興味が湧くようになったことをきっかけに転職を検討される人が多くいます。

また、現在の職場では業務のルーチン化や、主体的に仕事ができない環境であることなどにより、自己成長やスキル習得の実感がない状況に不安を覚えている人も同様です。というのも、終身雇用が当たり前ではなくなった現在では、将来的に会社に頼らず、自分のスキルで生きていかなければならない可能性があることを理解しているからでしょう。そのような不安要素を払拭する将来設計のために、スキルを習得できる環境への転職を考える人は増加傾向にあります。

特にIT業界ではそういった傾向があるようです。現職に魅力を感じて就職した場合でも、新技術に興味が湧く人がいます。あるいはクライアント企業の事業内容に触れ、自分もその業界で活躍したいと思うケースも少なくありません。

職場環境が悪いから

残業や休日出勤が恒常的に続いているような職場環境だと、体力的に厳しいと感じる人が必然的に増えてきます。特に転勤を伴う職種の場合、本来の希望とは異なる勤務地に配属されてしまうこともしばしばあり、ライフプランとの兼ね合いで転職を決意するきっかけになり得ます。

また、新卒で上京したものの物価や家賃の高さに不便さを感じてしまうパターンもあります。そのような場合には、いわゆる「Uターン転職」と呼ばれるように、地元の家族や友人に会いやすい場所で働きたいと考え、3年目のタイミングで転職を検討する人も少なくありません。

新卒時点では、「これから社会人として働くぞ」と初めはモチベーションを高く頑張れていた人も次第に職場環境の悪い中で働くのは難しいと感じるようになり、転職を考えるケースがあります。転職歴がない場合には、前例としての仕事環境がわからないという不安から転職をためらいがちですが、明らかに職場環境が悪いと感じた場合には、まずは求人サイトで比較してみるなどの行動をしてみるとよいでしょう。

転職・異動などを検討する時期だから

仕事に慣れた社会人3年目には、「今後のキャリアを考えてこのままでよいのか」「転職や別の部署への異動などで新しい経験をすべきか」と考える人が多くなるタイミングです。自身の適性がより明確になったり、社内評価に差が生じてきたりすると、今後の働き方について考えたくなるものです。

そうして転職を考えたときに、社会人3年目の場合は第二新卒としての転職活動が可能な年代であり、ポテンシャルの高さを売りにできるタイミングであることも3年目に転職をする人が増える要因の一つです。

ビジネスマナーは、どこの会社でも求められる社会人としての「ポータブルスキル」ですが、新卒採用のように一からの教育が不要な分、ポータブルスキルを保有していることはある程度評価されやすくなります。社会人3年目は今後のキャリアプランを考えて「自身のスキルや適性を生かせる会社」への転職を目指すチャンスでもあります。

社会人3年目であれば、そのポテンシャルを武器に転職、キャリアチェンジがしやすいことから、現状を変えるかどうか検討する人が少なくありません。

社会人3年目で転職するメリット

入社3年目だとまだまだスキルの不足や経験も浅く、転職するにしても活躍できるかどうか不安に思う方もいるはずです。ここでは、入社3年の転職がなぜ有利なのかについて、以下の内容で紹介します。

・社会人としてのスキルをアピールできる

・年収アップ・キャリアアップできる可能性がある

・第二新卒採用として転職活動できる

・未経験の職種に応募できる

順に詳しく見ていきます。

社会人としてのスキルをアピールできる

社会人3年目であれば、社会人の基礎や経験をある程度アピールできます。社会人1、2年目の転職でもこの点をアピールできますが、社会人3年目の方が説得力があることは間違いないでしょう。企業にとっては費用対効果の高い人材である第二新卒の中でも、社会人3年目は新卒と中堅の良さを併せ持っている点で有利なポジションであることは大きな強みです。

また、前職で得たスキル・経験を武器にできる点も新卒とは異なります。会社の規模によっては、求人案件の募集要項に「実務経験1年以上」「経験者優遇」といった文言が記載されているなど、初めから新卒の採用を行っていないケースもあります。

前職で培ったものは、企業に訴求できるスキルとしてしっかりと棚卸しを行い、効果的なアピールにつなげましょう。これまでと異なる業種への転職だとしても、スケジュール管理や問題解決能力など、どの仕事も本質的には共通している部分があります。当たり前にこなしている仕事においても社会人としてのスキルを身に付けているはずなので、広い視点で自己分析をしてみましょう。

年収アップ・キャリアアップできる可能性がある

年収アップ・キャリアアップの機会として転職を重ねていくのも賢いやり方です。終身雇用の働き方が過去のものとなりつつある現在においては、2年間働いた実績がアピールポイントとなり、その経験を基にさらにステップアップした仕事への転職がかなう可能性があります。

経験者であることは実務をこなす上でも重宝され、キャリアを積めるようなポジションへの転職や、前職よりも高い年収が得られる企業へ転職できる可能性も十分にありえます。現職での昇給が見込めないことがわかった時点で、転職を検討してみてはいかがでしょうか。

というのも、現在はどの業界も第二新卒と同じ年代の若手社員が不足しており、企業によって若手はニーズの高い人材です。まだ若手として扱われる年齢での転職は、ライフプランの軌道修正もしやすいこともあり、チャレンジする価値があります。

第二新卒であれば、社会人として一通りの基本は身に付けていると考えられるので、育成のコストを省ける点も企業にとって大きなメリットといえるでしょう。

第二新卒採用として転職活動できる

第二新卒とは、22~25歳の若年層人材を指します。この年代層は「ポテンシャル採用」と呼ばれるように、即戦力としての活躍よりも数年後の活躍を期待されている層になります。一方、社会人4年目以降の中途転職は専門的なスキル・経験が求められるため、第二新卒のようにポテンシャルだけでは採用を勝ち取ることは難しくなるでしょう。

つまり、第二新卒の中では社会人3年目が経験・スキル的にも有利になるため、4年目以降の中途転職よりも難易度が低い中で転職に成功できる可能性があるということです。

第二新卒の採用は、企業側から見てもメリットがあります。繰り返しになりますが、基本的なスキルを身に付けているので研修にかけるコストを抑えることができ、若くて将来性が高いため企業からの引き合いも多くあるでしょう。また若年層の場合は、考え方も柔軟で会社になじむのが速い人材も多く、早期の戦力化が望める点も大きなメリットの一つです。上司からすると指導がしやすいということも若年層の採用に前向きな理由でしょう。

未経験の職種に応募できる

新卒時点においては、「内定を獲得して安心したい」など就職活動自体に一生懸命になり、自分が本当にやりたいことへの挑戦ができなかった人が多いのではないでしょうか。また、仕事によっては不規則な勤務形態であることで「思った以上に大変だった」など、実際に働いてみることで曖昧だった働くことへのイメージがクリアになり、働き方への希望が出せるようになる人もいるでしょう。

そのような場合にも、3年目で転職することにはメリットがあります。

どうしても3年以上働いてからの転職の場合、多くの企業は「即戦力」としてのスキルや実績を重視しがちです。そのため前職を生かせる業界の方が有利といえるでしょう。

しかし、3年以内での転職ではスキルを期待されるというより、今後の成長やポテンシャルを重視されるものです。そのため過去の経験に縛られず、新しい業界や未経験の職種に挑戦しやすくなる傾向があります。企業側の視点になったつもりで、自分自身のアピールポイントと併せて新しいジャンルに挑戦したい熱意を伝えられるように自己分析してみましょう。

社会人3年目で転職するデメリット

それでは次に、社会人3年目で転職するデメリットを見ていきましょう。

入社3年目で行う転職活動には、当然デメリットもあります。デメリットをしっかり把握した上で、理想の転職を成功させましょう。

デメリットの詳しい内容を以下に紹介します。

・企業によっては社会人経験が足りないと判断される

・「またすぐに辞めてしまうのでは」と懸念を持たれる

・年収が下がる可能性がある

・退職金がもらえない可能性がある

順に詳しく解説します。

企業によっては社会人経験が足りないと判断される

入社して3年以内の転職では、完全に一人前に働くまでのスキルが身に付いておらず、社会人としての経験や知識も少ないと判断される場合があります。社会人歴の長い人事担当などからすると、未熟に見えていることを自覚することが必要です。経験ばかりのアピールではなく、どれだけ転職への熱意があるかを伝えることにも注力するのがコツです。

特に未経験の業界に挑戦する場合には、前職での経験やスキルがない分、自分自身のアピールポイントをよく考えてみましょう。

「またすぐに辞めてしまうのでは」と懸念を持たれる

企業側が求人にかけるコストとして、一人採用するのにも決して安くない費用が発生します。従業員の定着率を上げることは採用担当者の責務でもあり、一度採用した人にはなるべく長く勤めてもらいたいと考えています。

そのため3年以内の転職は、前職の退職理由や志望理由を確認して、転職への熱意を確認されることでしょう。「退職することで前職を逃れたい」「転職後には何を達成したいか具体的にイメージできていない」など、退職を繰り返す恐れがある場合には、あえて採用することはありません。

また、職歴を確認したときに勤続年数が短い求職者に対しては、採用担当者は「仕事に対する意欲が低いかもしれない」といった懸念を抱くものです。そのようにどの企業でも抱えている懸念は面接時に払拭することがポイントです。

特に入社後の具体的な活躍イメージを伝えることができると、採用担当者にとって安心材料になるはずです。「現職ではかなえられない」という転職の目的をしっかり持ち、長期的に描いた志望動機を強くアピールすることが大切です。

年収が下がる可能性がある

現職とは異なる異業種に転職する場合、年収が下がる可能性がある点は理解しておきましょう。一から勉強する覚悟で自己投資の期間として捉えるか、自分のキャリアプランを今一度見つめ直してみてください。

また企業によっては、新卒で入社し、すでに2年勤続している従業員に対して「昇進」「昇給」などの人事評価をしていることがあります。一方、スキルがない状態での3年目の転職では、新卒入社と同程度、つまり同年代年収水準に届かない給与を提示されることも考えられます。

経験・スキルが十分でない中の転職であることを自覚し、ある程度の年収が下がる覚悟を持って転職活動に臨みましょう。

とはいえ生活が懸かっているので、安心して転職活動をするための準備として、貯金をしておく/長期的に見て年収が上げてくれるような企業選びをするなど、あらかじめ気をつけておくこともできます。「こんなはずじゃなかった」と後悔しないように、金銭面では特に気をつけましょう。

退職金がもらえない可能性がある

福利厚生の一つとして、企業によっては退職金制度が用意されている場合があります。ただし、退職金制度の目的としては「従業員の定着を促し、長く勤めてほしい」という点にあるので、一般的に勤続年数が長くなるほど恩恵が大きくなります。そのため短期間で退職する人には適用されないように、「◯年以上働いて◯割の退職金支給」といった条件が設けられている場合がほとんどです。勤続年数3年以内の退職ではそもそも支給がない企業も多いので注意しましょう。

3年以内の退職で、退職金が支給される制度であったとしても、やはり勤続年数や給与額によって計算されることが一般的なので、その恩恵は小さいものになるでしょう。とはいえ転職のタイミングによっては損得が生じることもあるので、転職を意識した段階で職場の就業規則を確認するとよいでしょう。

終身雇用が当たり前でなくなった現在においては、退職金制度という福利厚生自体が用意されていない場合もあります。それは、転職先の企業も同様です。福利厚生のどこを重視するかも長く勤めるには重要な要素になることを頭に入れておきましょう。

社会人3年目が転職先に求められること

社会人3年目では経験やスキルが未熟といえども、転職するにあたっては新卒と同じ扱いをされるわけではありません。一人前として期待されるようになるのは転職先でも同じことです。業務の量が増えたり、責任の大きな仕事も徐々に任されたりするようになるフェーズになります。入社3年目で期待される代表例としては、以下の通りです。

・主力として活躍する

・後輩を育成する

・上司をサポートする

順に詳しく解説します。

主力として活躍する

新卒時点では、一つひとつの業務を教わりながら進めていたかもしれませんが、社会人3年目では求められる役割は大きく異なります。

基本的なミスをしないなどの業務の質に加えて、数字を達成するなどの具体的な成果を求められるようになることでしょう。それはチームや部署の主力メンバーとしての活躍に期待されているということにほかなりません。

例えば、人事評価の項目を例に見てみましょう。入社2年目までは「上司の指示を仰ぎながら業務を遂行する」だったものが、3年目には「周囲と協力し、自分以外の業務をサポートすることができる」や「自身で課題を見つけることができる」など、もうワンランク上の行動を求められることになります。

そのため自らが主力となるように、周囲を巻き込み、時には協力を仰ぎながら、主体性のある行動を取ることが求められるようになります。また、会社として人事評価がある以上、自分の意識の中だけではなく、一緒に働く従業員と比べて相対的に主体的に動けているかが大事です。採用されるにあたっては、上司から見たときの客観的な入社後のイメージが会社の求める姿とマッチしていなければなりません。

後輩を育成する

一般的に入社3年目になると、後から入社してきた後輩を育成する役割を担います。具体的には、自分よりも経験が浅い後輩に対して、手本となるべき行動や仕事を教えることが求められます。

そのように後輩の指導を任される可能性がある以上、3年目になる前に仕事の基礎や流れを理解しておかなければなりません。自分が普段担当する業務だけでなく、全体的な流れやルールも確認しておくことが必要です。

年齢が近い身近な先輩がいることは、社歴の浅い後輩にとっても安心材料になります。また、新人の教育担当者としての役割をこなし、見習うべき先輩として振る舞えていれば、上司からの評価も高くなることでしょう。

また、社会人3年目になると、ビジネスにおける心得や基本的なスキルをすでに習得している人が多いのではないでしょうか。「仕事とはこういうものだ」と仕事の本質に気付き、経験として納得している場合が多いかと思います。さらに、新卒のときに抱いていた熱意もまだ持っている年代であることもポイントです。入社3年目の人材というのは、後輩の気持ちに寄り添いつつ、実務的な教育ができるポテンシャルがあります。

上司をサポートする

先述の後輩育成だけではなく、上司や先輩のサポート役を担うことも期待される役割として挙げられます。

入社したてのころは誰しも目の前のタスクに精一杯になりがちで、まずは経験を積むことで力の抜き加減を覚えていく段階にあります。対して、社会人3年目ともなるとある程度仕事にも慣れ、強弱をつけた働き方ができるようになると同時に、心の余裕を感じる人も多いのではないでしょうか。このころから自分だけの仕事をこなすのではなく、より周囲のサポート役としての役割を期待されるフェーズに変わるタイミングでもあります。

上司や先輩の働き方を間近で学んできた分、いつ・何をサポートすればいいかなども主体的に気付けるようになるころでしょう。時には上司や先輩から意見を求められたり、相談を持ちかけられたりすることもあります。上司からすると答えを求めているわけでなく一意見として参考にしたいという気持ちなのかも、次第にビジネスパーソンとしての意見を出せるように成長するきっかけにもなるでしょう。

失敗しない! 社会人3年目の転職のコツ

・社会人3年目の転職を成功に導くには、さまざまな要素が必要で、転職を目指している方は、下記要素を網羅できているかどうか、一度振り返ってみましょう。

・自己分析する

・企業を研究する

・退職理由はポジティブに変換する

自己分析する

転職においての第一ステップは「自己分析」です。ここをおろそかにしてしまうと、せっかく入社できたとしても、理想の働き方と転職先が従業員に求めるものとのギャップに悩んでしまうことになりかねません。しっかりと自己分析をして、自分の強み・弱み・特性・得意分野などを明らかにすることが大切です。また、自己分析をすることは自身の働き方への価値観を再認識にもつながります。今後のライフプランの組み立てにも役立つので、目先の転職のことだけではなく長期的な計画を立てることがおすすめです。

転職活動においては、これまでの経験を振り返り、どのような仕事で力を発揮できるか把握することが重要です。実績を伴う具体的なエピソードを伝えられるとなおよいでしょう。

好きな仕事を選んだとしても、大多数の人の場合は得意であるとは限りません。客観的かつ冷静に自分の特性や過去の実績、価値観などと照らし合わせる必要があります。また、大前提として「やりたくない仕事」を避けることも有効です。その上で、どの業界・業種に転職すればパフォーマンスを発揮できるかを考えてみましょう。

企業を研究する

先述の自己分析と同じくらい基本的なことですが、転職先選びの際には念入りな「企業研究」を行うことが必要です。企業研究とは、働きたいと思う企業について正しく理解するために、事業内容や会社の規模、企業理念などを事前に調べることです。それらの理解を深め、自分の求める企業像とのすり合わせを行うことが社会人3年目の転職活動を成功に導くカギになるでしょう。

企業研究の重要性については、転職後に気づくこともあります。中には十分な企業研究を行わずに転職してしまう人もいますが、働き始めてからミスマッチに苦しみ、再び早期離職する可能性があります。

企業側としても、新規採用をするまでにかかった時間と労力、コストなどの面から、そのような早期離職は避けたいはずです。自分に合う企業かどうかはしっかりと見極めましょう。

企業研究の具体的な方法としては、同じ業界にいくつか会社がある中で、自分がどこにその企業に引かれたのかを比較して、特徴を知ることがおすすめです。転職活動においては、その企業にどうしても入社したいという意欲をより具体的で説得力のあるものにレベルアップさせてから、自分自身も納得した状態で臨みましょう。

いざ面接の運びになれば、その企業のどういった点に魅力を感じ、自分の経験やスキルをどのように生かして貢献できるかを伝えます。十分に企業のことを調べていることがわかるような印象を与えることができれば、入社意欲が強い応募者であると採用担当者も評価してくれることでしょう。

退職理由はポジティブに変換する

退職理由は、誰しも前向きなことばかりではないでしょう。例えば「やりたい仕事ではない」「残業が多い」「給料が低い」など、職場環境によってはネガティブな理由が転職するきっかけになっても不思議ではありません。

よく陥りがちな失敗例としては、ネガティブな理由を本音で面接時に伝えてしまうことです。仮に上司や職場との人間関係が退職の理由だったとして、いくら詳細に説明したとしても面接官には「また同じ理由で退職してしまうのではないか」とマイナスイメージを与えてしまうことになりかねません。

また企業側としては、何らかの不満があるからこそ退職に至っているということは承知の上です。だからこそ、退職理由については正直に不満を伝えるのではなく、「転職して何がしたいのか」「どうありたいのか」などの前向きな姿勢を伝えるようにしましょう。

面接という短い時間に、過去の話ばかりするのではもったいないと意識しましょう。ポジティブな印象を与えるためには、「これまでの経験を生かして、実現したいこと」という未来の展望を伝えることがポイントです。

社会人3年目の転職はジョバディにお任せ

今回の記事では、社会人3年目の転職についての考え方を細かく解説しました。

社会人として2年間仕事を続けることができたら、一般的な感覚からすると転職してもいいタイミングとして認知されています。

ただし、経験としては未熟であることを理解しておかなければなりません。その上で、若さのポテンシャルを生かした前向きなアピールに注力することができれば、光る人材として目に留まりやすくなるでしょう。

また、初めての転職には誰しも不安を抱えるものです。実際に行動に移しにくいと感じている方は、まずは転職エージェントに登録してみるのがおすすめです。

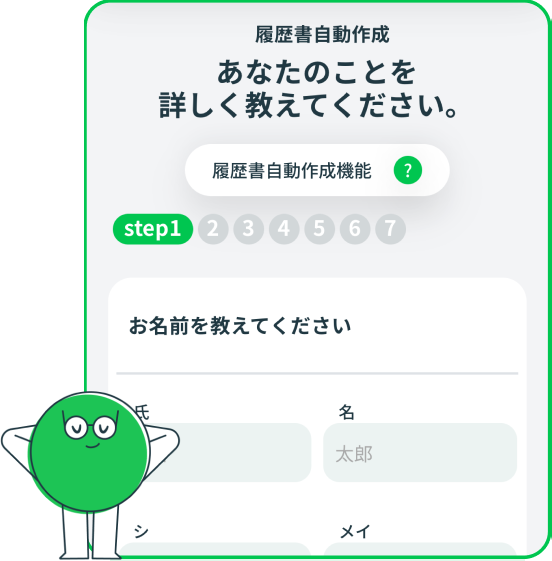

ジョバディにはキャリアアドバイザーも多数在籍しています。また、社会人3年目など第二新卒の転職サポートを行っています。キャリアアドバイザーに相談をすれば、今回のテーマのような「社会人3年目の転職において失敗しないコツ」など、ピンポイントのアドバイスがもらえます。もちろん転職活動について、一からアドバイスを受けることも、必要なポイントだけサポートしてもらうことも可能です。

ジョバディの強みは、ユーザーの「ちょうどいい」を形にした転職エージェントという点です。手間のかかる手続きや、不要なアドバイスは思いきってカットもできます。転職サイトと同じく求人検索ができ、キャリアアドバイザーに自分に合う求人探しのアシストをしてもらうこともできます。

また、「ジョバディ+」のサービスの特徴は、求職者のニーズに合わせてカスタマイズができることです。 サポートのレベルは「せわやき」「ほどよく」「ひかえめ」といった3パターンから選ぶことができます。あなたに必要なサポートだけを選び、無駄なく効果的な転職活動を行いましょう!

会員登録はカンタン30秒(無料)です。社会人3年目の転職活動の強い味方として、ぜひご利用をおすすめします。